現在位置:トップページ>研究者募集>寺田教授の研究>ICSIの細胞分子学的な解析

ICSIの細胞分子学的な解析

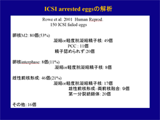

ICSIはここ10年来急速に不妊症臨床に導入され、本邦においては体外受精とほぼ同数が施行され、ほぼ同様の成果が得られている。注入ピペット等も極めて繊細なものが市販され平易に手に入るようになり、少なくとも技術的にはかなり安定したものになった感はある。しかし、ICSIをもってしても受精の成立すら至らない症例も多数存在することが明らかになってきている。図3に私たちが検討したICSI後の受精停止卵子のいくつかを示す。更には、ICSIの導入により不妊症の治療対象は増加したことは事実であるが、その成功率はここ10数 年ほとんど横ばいである。すなわち、ICSIとは受精のほんの始まりの部分をバイパス(アシスト)する手技にすぎず、妊孕性自体を向上させるものではない、と言える。

図4に 示されるICSIとIVFの相違を卵子側と精子側の観点より考えてみる。ICSIとIVFの相違は端的に表現すると「ICSIとは精子が通常の受精で顆粒膜細胞、卵子透明体、囲卵腔、卵子細胞膜を通過するときに精子、卵子それぞれに起こるmodificationが起こらずに精子が卵子細胞質内に存在する状態」といえる。 これらの相異により起こりうる事象を図5から図8までに示す。図5はサルICSI後の精子核の脱凝縮の状況を示した電顕像である。ICSIの場合、精子先体などの精子核からの脱離が起こっていないため精子核先端部分の脱凝縮が遅延しているのが理解できる。さらに図6はヒト精子のIVF後とICSI後のDNA合成期へのエントリーを検討したものである。IVF時には雌雄の前核の細胞周期はシンクロし、同時期にDNA合成を行っているが、ICSIでは雄性前核のDNA合成期へのエントリーは遅延している。受精という人生初の細胞周期でICSIは雌雄がシンクロしていない、ということになる。また、精子表面は種々の接着に関与する因子が存在していることがわかっている(図7)。精子表面にプラスミドDNAをまぶしICSIすることにより遺伝子導入が可能であり、それはIVFでは不能であることが報告されている(図8)。この事実は臨床のICSIの現場でも、予期せぬ外来遺伝子導入が起こってしまう可能性を現在は否定できないことを示唆する。ICSIとはまるで猫をバットで突き刺すような行為だ(図9)、とも表現はできるが、このようなスタンスからその有用性、安全性を検証してゆくことは重要であると考えている。以上の知見より導かれる臨床的なスタンスはやはりIVFで受精が望める症例は、ICSIは回避するということであろう(図10)。しかし、残念ながら明瞭にIVFとICSIを振り分けうる適切なアッセイは存在しない。図11にICSIでバイパスされる受精のプロセスで機能が確認されている分子を示す。しかし、マウスでこれらの分子をノックアウトしたモデルを作成しても受精は成立してしまう。そのような中、大阪大学の岡部勝教授のチームが同定したIzumoは精子、卵子のフュージョンにエッセンシャルなものであることが報告された。私たちはこの分子の精子における発現の有無がIVFとICSIの適応を決める候補となりうる、という大きな期待を抱いて不妊男性の精子におけるIzumoの発現を検討した。検討した症例は臨床上IVFで受精がまったく成立せず、ICSIにて受精が成立した症例のストックした精子である。結果は残念ながら、検討したすべての精子にIzumoは発現し、これらの症例中に少なくともタンパクレベルでの欠損症例は存在しなかった(図12)。この検討で我々が思い知ったのは、連綿と継代されてきた種の配偶子の機能を単一の分子で評価すること自体不可能であることである。今回検討した限りで、現存する男性精子のすべてにIzumoが発現している事実は逆にこの分子の重要性を裏付ける結果になったとも考えている。

受精とは雌雄の遺伝情報が合一して新しい生命が誕生することと定義され、受精のゴールである雌雄ゲノムの合一までには卵子活性化より始まる種々の過程が存在する。それらの過程をpost ICSI events in fertilization (PIEIF)と総称する(図13, 14)。 受精を配偶子同士が接触した瞬間よりとするならば、PIEIFは過程全体の殆どの時間を占めることになる。この期間に分裂期(卵子核)、休止期(精子核)とそれぞれ異なる周期の配偶子の核は前核を形成し、DNAを倍加させ(S期)、融合する。すなわち、受精とは生命の最初の細胞周期 (first cell cycle of life) の発動とも換言できる。

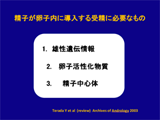

受精をFirst cell cycle として俯瞰するならば、ICSIでバイパスしうる精子の卵子細胞質内侵入は受精の極めて初期のイベントであることが理解できよう。PIEIFに関する解析が深まるにつれて、精子が卵子内に導入する雄性ゲノム以外のファクターの機能が注目されている。精子の構造を頭部から概観すると、精子先体、精子核、核を 分厚く覆うように存在するperinuclear material、精子中片部の中心体とミトコンドリア鞘、精子尾部となる。これらの構造のうち、精子先体を除くものが受精時卵子内に導入される。但し、 ICSIでは精子先体もそのまま導入されるケースが多いと考えられる(不動化処理により、頭部より外れてしまうものも多い:図15)。これら各々のパーツが受精すなわち、雌雄ゲノムの卵子細胞質内での融合のために種々の機能を持っているのである。また、異種の細胞成分が最終的に同一の細胞周期内に取り込まれるためには、各々が協調して機能を発現することが必要である。現在までにそのような因子として同定されているのが、卵子活性化因子と中心体である(図16)。ICSIを施行 したにもかかわらず、その後の受精過程が進行しなかったヒト卵子を解析するとその6-7割は卵子活性化障害である。残りの卵子では活性化が開始した後の停止がみとめられる(図3, 17)。

スライドサムネイル

図3 |

図4 |

図5 |

図6 |

図7 |

図8 |

図9 |

図10 |

図11 |

図12 |

図13 |

図14 |

図15 |

図16 |

図17 |