同門グループ

AMAG(Akita Motion Analysis Group)

AMAGは、整形外科・リハビリテーション疾患における疾患特性や新しい治療について、各種の動作歩行解析法を用いて明らかにするとともに、その成果を広く内外に発信し業績向上を目指す研究グループです。

メディカル(整形外科、リハビリテーション科・部、及び関連病院)とエンジニアリング(秋田大学大学院理工学部巖見研究室、、秋田工業高等専門学校)のメンバーでグループ構成され、機能的電気・磁気刺激(FES・FMS)および経頭蓋磁気刺激(TMS)関連の研究や、新しいリハビリ機器の開発、各種動作歩行解析法の学習や研究などを行っています。

以下、主な研究内容を紹介いたします(機能的電気刺激・リハビリテーションロボットなどについては、「臨床の紹介→グループ紹介→リハビリテーショングループ」「研究の紹介→研究内容→先端リハビリテーション医学」の該当分野も併せてご参照ください)。

FESサイクリング

脳梗塞や脊髄損傷など上位運動ニューロン傷害による麻痺下肢患者さんにFESを行いサイクリング運動を行うFESサイクリングは、心肺機能強化などのフィットネス対策に有用です。当科と秋田大学理工学部、秋田工業高等専門学校、秋田県立美術大学との医工連携により、車椅子に直接着脱可能な新しいFESサイクリングを開発中です。

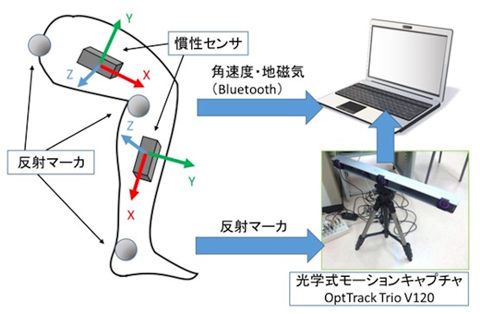

動作解析

慣性センサ(IMU)を用いた動作計測が注目されており、これまでにも歩行解析やスポーツ、スキー等のスノースポーツの分野等で研究されてきました。IMUは安価なうえに、加速度、角速度、地磁気の計測が出来る事から他のモーションキャプチャーシステムと比較して多くのパラメータから解析が可能です。

我々は、IMUを用いた、膝関節の動作計測・評価システムを開発しています。

また、三次元動作解析装置のVICONやメガネ型ウェアルブルセンサ、足底圧センサなど様々な機器を駆使した動作解析を行っています。

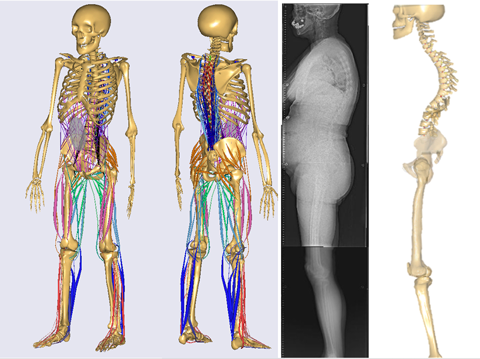

モデルシミュレーション

独自に製作した3次元筋骨格モデルを用いて、主に高齢者を対象とした脊椎疾患患者の生体内力評価を行なっています。3次元筋骨格モデルとはCT・MRI画像を基に筋肉や骨格を再現したもので、筋走行や関節駆動域が実際の人間と同様に再現されています。

このモデルに運動計測データを入力し動作シミュレーションをさせることで関節モーメントの他に、筋張力、筋活性度、関節間力等の生体内力の定量評価が可能となります。また、関節間力を解析することで有限要素解析(FEA)に用いる関節の荷重計算が可能となります。

現在は生体内力評価に加え、モデルの改良を行なっており,脊椎アライメントを再現した椎間板応力の解析や、成人脊柱変形における股関節への影響などを報告しています。将来的には新たなトレーニング・リハビリ技術の効果計測・開発等への応用が期待されます。

座位バランス計測装置

加齢に伴うバランス能力の低下は、転倒を引き起こす重要な因子と考えられており、高齢者に対するバランス評価は転倒予防の観点からも必須となっています。

しかし、立位でのバランス評価には、めまいや膝折れなどによる転倒の危険性も含まれるため、転倒リスクを抱えた高齢者には評価自体が危険な場合があり、バランス機能を安全かつ簡便に評価する手法の開発が望まれています。

安全にバランス機能を測定するため、当科と秋田大学理工学部の医工連携により動的座位によるバランス計測装置を開発し、これまでその有用性について多数の研究報告を行っています。

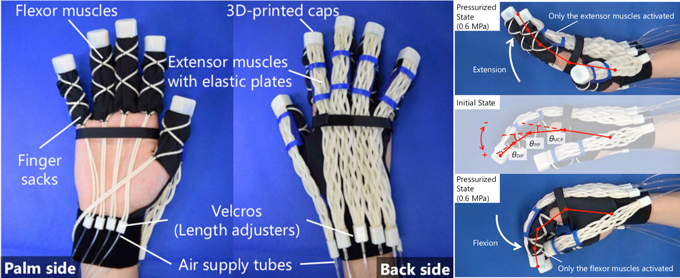

Brain Machine Interface(BMI)/ 人工筋肉

ブレインマシンインターフェース(Brain-machine interface:BMI)は脳活動によって機械を操作する身体代替技術です。BMIは手を動かさずにロボットを制御することができるため、「考えるだけで指令を送ることができるヒューマンインターフェース」であると言えます。東京工業大学の小池康晴教授らと共同研究を行っています。

東京工業大学工学院の鈴森康一教授らは、空気圧で収縮する細径マッキンベン人工筋肉を開発されました。この人工筋肉は外径が2-5mmと従来の人工筋肉と比較し「はるかに細く柔軟で軽量」という特徴を併せ持っており、100万回の耐久試験にも耐えるほど安全性にも非常に優れたものです。

当科で継続して行われていた医工連携事業と、東京工業大学のBMIや人工筋肉技術を融合することで新たな医療機器の開発が行われ、現在プロジェクトが進行中です。

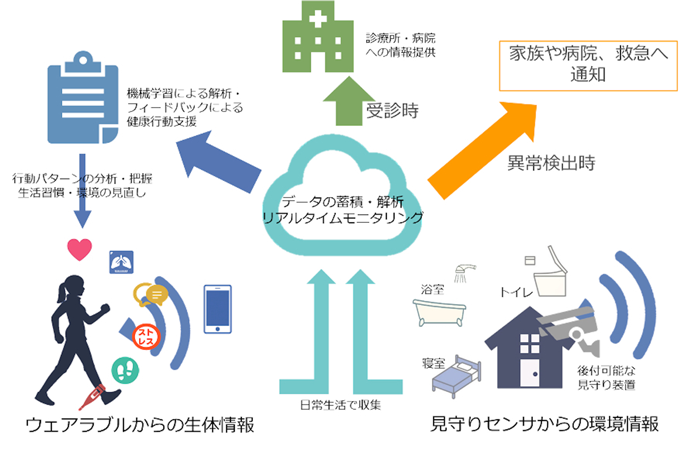

高齢者の生活見守り・健康支援システム「サイバーライフ」

高齢化が進む中で独居や、高齢二人暮らしの方が増えています。高齢者の暮らしには転倒・転落、溺水、熱中症など、様々な危険が潜んでおり、加齢に伴う身体機能の低下やストレスに対する予備能の低下、環境への適応能力の低下などはこうした危険を助長します。いずれも命に関わる危険であり、命が助かったとしても介護が必要な状態になり、自宅での生活が難しくなることが少なくありません。

高齢者が住み慣れた“我が家”で、安心・安全な生活を続けるためには、生活を見守り、健康を支援する仕組みが不可欠です。私たちは日常生活における生体・生活情報、外部環境情報を様々なセンサー機器等を通じてデータ化し、生活見守り・健康支援をする取り組みを「サイバーライフ」と称してプロジェクトを進めています。

サイバーライフを通して、高齢者の“その人らしい暮らし“を守れる社会づくりに貢献したいと考えています。

Adviser島田洋一(久幸会)、宮腰尚久(秋田大学大学院整形外科)

Director粕川雄司(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科)

Vice-Director巖見武裕(秋田大学大学院理工学部)

- 新井さやか(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 飯田純平(秋田赤十字病院整形外科)

- 井上純一(市立横手病院)

- 岩本陽輔(大曲厚生医療センター整形外科)

- 大倉和貴(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 加賀 望(能代厚生医療センター)

- 加賀美 開(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 菊池 耀(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 木澤 悟(秋田工業高等専門学校)

- 木島泰明(秋田大学大学院整形外科)

- 木村竜太(秋田大学大学院整形外科)

- 工藤大輔(秋田大学医学部付属病院リハビリテーション科)

- 小滝優平(秋田大学大学院整形外科)

- 小林義和(秋田工業高等専門学校)

- 斉藤公男(市立秋田総合病院)

- 齊藤英知(秋田大学大学院整形外科)

- 境 梨沙(秋田県立循環器・脳脊髄センター)

- 坂本理々子(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 佐々木香奈(中通総合病院整形外科)

- 佐藤 光(中通総合病院)

- 佐藤貴洋(北秋田市民病院)

- 佐藤峰善(今村病院)

- 須田智寛(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 高橋靖博(大曲厚生医療センター整形外科)

- 髙橋裕介(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 千田聡明(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 塚本泰朗(能代厚生医療センター整形外科)

- 長谷川 翔(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 畠山和利(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 林 正喜(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 本郷道生(秋田大学医学部保健学専攻理学療法学)

- 水谷 嵩(城東整形外科)

- 三田基樹(北秋田市民病院)

- 皆方 伸(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 宮本大道(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)

- 宮脇和人(秋田工業高等専門学校)

- 村田昇平(秋田大学)

- 山路康文(横浜美術大学)

- 山本崇弘(秋田公立美術大学)

- 若林玲奈(湖東厚生病院整形外科)

- 渡邊基起(秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部)