修士課程大学院生:Milliet Kupfuwaさんの原著論文(R7)

高塩分摂取に関連する要因:秋田県在住者を対象とした横断研究

Factors associated with high salt consumption:A cross-sectional study among residents of Akita Prefecture

クプフワ・ミリエット, 山崎 貞一郎, カノ=カスティロ・リネス・マルセラ, グリフィス=クウィンタイン・メラニー, 野村 恭子

Milliet Kupfuwa, Teichiiro Yamazaki, Marcela Lineth Cano-Castillo, Melanie Griffith-Quintyne, Kyoko Nomura

秋田県公衆衛生学雑誌(1348-9305)20巻1号 Page1-15(2025.12)

目的:本横断研究は、厚生労働省が推奨する1 日8g を超える高塩分摂取に関連する要因を特定することを目的とした。

方法:秋田県が実施した県民健康・栄養調査(令和4 年)のデータに、我々が作成したアンケートへの回答データを突合した。県内9 地域の1, 212 人のうち、20 歳以上の427 人が参加した(回答率:31%)。塩分摂取量は1 日間の食事記録を用い、高塩分摂取は≥8 g/日と定義した。潜在的な関連要因には、健康・栄養調査から、年齢、性別、居住地域、body mass index ( BMI )、飲酒歴、血圧に加え、また、アンケートから社会階層帰属意識、学歴、高血圧と診断される血圧値の知識、高血圧予防に関する知識、健康信念、健康リテラシーを含めた。関連要因を特定するためにロジスティック回帰モデルを使用し、オッズ比 ( OR ) と95%信頼区間 ( CI ) を推定した。

結果:参加者のうち、298 名 ( 70% ) が1 日あたり8g 以上塩分を摂取していた。塩分摂取量は20 代~30 代 ( 8.8g ) に比べ60 歳以上( 10.4g ) で多く ( P = 0.002 )、また女性( 9.4g ) より男性 ( 10.9g ) で多かった ( P < 0.001 )。単変量解析では、高齢、男性、教育 水準が低い、高血圧の血圧閾値に関する知識の不足が、高塩分摂取と関連した。多変量解析の結果、教育水準が低い(小学校~中学校 vs. 大学/大学院:OR = 2.27、95% CI:1.01–5.11)および血圧閾値に関する知識の不足(収縮期血圧または拡張期血圧のいずれかを知っている:OR = 5.84、95% CI:1.58–21.66;どちらも知らない:OR = 3.71、95% CI:1.19–11.54;基準群は収縮期・拡張期とも知っている)が関連した。

結論:秋田県民のうち、教育水準が低く、高血圧の血圧基準値に関する知識が不足している者は、過剰な塩分摂取のリスクが高かった。高血圧に関する意識向上を目的とした教育プログラムは塩分摂取量の削減に役立つ可能性があるが、教育水準の低い層に効果的にアプローチし、取り組みへの関与を促すためには、地域単位の介入、簡素化された健康情報伝達、調理方法の実演や塩分測定装置の使用などの視覚的または実践的なツールを組み合わせた補完的な戦略が必要である可能性がある。

博士課程大学院生:竹之下千尋さんの原著論文(R7)

Development and validation of a premenstrual symptom screening tool for working women in relation to absenteeism

Takenoshita C, Shimizu K, Iida M, Taka F, Maeda E, Jung S, Nomura K.

BMC Womens Health. 2025 Nov 7;25(1):546. doi: 10.1186/s12905-025-04092-5. 【 PubMed 】

本研究は、働く女性向けにカスタマイズされたスクリーニングツールを開発し、身体的、心理的、仕事関連の領域を含む月経前症状を包括的に評価し、その信頼性、妥当性、欠勤との関連性を調べることを目的とした。

2021年10月、婦人科医、心療内科医、心理学者、産業保健専門家、データサイエンティストからなる多職種の専門家が、47項目からなる独自の尺度を作成した。その後、インターネット調査会社を通じて月経のある働く女性3,239名を募集し、これらの尺度を用いてPMS関連症状を評価した。 尺度作成にあたっては、探索的因子分析と検証的因子分析を実施し、クロンバックのα係数、ROC分析、ロジスティック回帰分析を用いた評価を行った。

参加者のうち331人の女性がPMSを経験しており(10%)、393人の女性がPMS関連症状のために病気休暇を取得していた(12%)。最大尤度法とプロマックス回転法を用いた探索的因子分析により、「身体症状」(クロンバックのα = 0.93)、「心理症状」(クロンバックのα = 0.94)、「作業効率の低下」(クロンバックのα = 0.93)、「腹部症状」(クロンバックのα = 0.95)を含む4つの領域と27項目が同定された。確認的因子分析では分割標本を用いて、4因子解は許容可能なモデル適合性を示した(RMSEA = 0.077、CFI = 0.928)。平均分散抽出値は4つの領域全体で0.54から0.68の範囲にあり、いずれの場合もAVEの平方根は対応する因子間相関を上回り、Fornell-Larcker基準を用いた判別妥当性を裏付けた。

また、開発された尺度の基準も確認した。既存のPMSスクリーニング基準を用いた妥当性と、コペンハーゲン・バーンアウト・インベントリスコアとの中程度の相関係数による併存妥当性を示した。欠勤に対するROC曲線は、感度78%、特異度57%、AUC0.735であり、働く女性のためのPMSに対する中程度の信頼性と妥当性を備えた新しい尺度が開発された。

博士課程大学院生:野尻恵資さんの原著論文(R7)

Human Milk Macronutrient and Energy Contents Are Associated with Maternal and Infant Factors: A Cross-Sectional Analysis of Data from the Japanese Human Milk Study Cohort

Nojiri K, Nomura K, Takahashi T, Tsujimori Y, Yasueda T, Higurashi S.

Curr Dev Nutr. 2025 Oct 17;9(11):107579. doi: 10.1016/j.cdnut.2025.107579. eCollection 2025 Nov. 【 PubMed 】

母乳中の主要栄養素は乳児の成長と発達に不可欠であるが、その組成は母体と乳児の特性によって異なり、また集団間でも異なる。しかし、日本の母親における母乳中の主要栄養素含有量に影響を与える母体と乳児の多様な要因については、これまで十分に評価されていない。

日本人大規模コホートの横断的解析により、成熟ヒト乳汁の主要栄養素含有量に関連する因子を包括的に検討した。日本のヒト乳汁研究コホート( n = 1071) のベースラインデータを用いて横断的解析を実施した。平均産後2ヶ月に採取した成熟ヒト乳汁サンプルの主要栄養素およびエネルギー含有量を評価した。母親および乳児の因子は自己申告式質問票により収集した。

多変量線形回帰により、ヒト乳汁構成といくつかの母親および乳児要因との間に有意な関連があることが明らかになった。真タンパク質含有量は、産後日数[日; 偏回帰係数( B ) = -0.0036、P < 0.001]および完全母乳育児( B = -0.1045、P < 0.001)と負の相関があった。炭水化物含有量は完全母乳育児と正の相関があった( B = 0.0963、P < 0.001)。脂肪含有量は、母親の太りすぎまたは肥満( B = 0.4648、P = 0.008)と正の相関があり、出生体重(g; B = -0.0002、P = 0.043)および産後日数(日; B = -0.0103、P < 0.001)とは負の相関があった。

粗タンパク質およびエネルギー含有量は、それぞれ真タンパク質および脂肪のパターンに類似したパターンを示した。日本人母親の場合、成熟HMの主要栄養素およびエネルギー含有量は、完全母乳育児、母親の過体重または肥満、乳児の出生体重、および産後日数と関連していた。

博士課程大学院生:岩澤敦さんの原著論文(R7)

The association between loneliness, suicidal ideation, and psychological distress considering family compositions: a cross-sectional study in a Japanese rural area

Atsushi Iwasawa, Fumiya Tanji, Syohei Miyamoto, Kyoko Nomura

Sci Rep. 2025 Apr 5;15(1):11676. doi: 10.1038/s41598-025-96205-1. 【 PubMed 】

医学部6年生:太田奈歩さんの原著論文(R7)

Social prescribing for socially isolated older adults in rural Japan: a qualitative case study

Ota N, Ebihara M, Aoki M, Iwasawa A, Yamazaki T, Jung S, Makabe S, Lynch M, Rothwell C, Illing J, Nomura K.

Front Public Health. 2025 Oct 16:13:1659713. doi: 10.3389/fpubh.2025.1659713. eCollection 2025. 【 PubMed 】

画像を拡大

< 抄 録 >

はじめに:社会的処方は、日本においてまだ正式に導入されていない。本質的ケーススタディは、秋田県における社会的孤立状態の高齢者層を対象とした社会的処方実施における課題を特定し、その促進要因を明らかにすることを目的とした。一般開業医(GP)、リンクワーカー(LW)、患者の視点に基づいて検討した。

方法:手法:日本・秋田県の7医療圏において、GP(n=7)、LW(n=10)、高齢患者(n=4)を対象に、半構造化面接とブラウン&クラークの理論に基づくテーマ分析を用いた質的ケーススタディを実施した。

結果:参加者(GPおよびLW)は、社会的処方が個人のニーズに合わせて調整される必要性を強調し、過疎化した農村地域においてLWが社会的資源として重要な役割を果たすと指摘した。本事業は公的資金で運営されており、参加者は財政支援がなければ内発的動機付けが実施持続の鍵となると指摘。両グループは、LWの能力確保、地域資源へのアクセス性と費用、農村部における資源不足への懸念を表明。患者は社会的処方の有効性が個人特性で異なり、交通手段の障壁が参加を大きく制限するため、地域支援による課題緩和の必要性を強調していた。患者レベルの障壁を特定・解決するには、LWとGPへの信頼構築と効果的なコミュニケーションが不可欠と見なされた。

結論:秋田県のような資源制約のある農村地域では、社会的処方の成功は個別ニーズへの対応、LWの能力確保、交通障壁の解消にかかっている。本知見は、今後の政策がLWの持続的資金調達、既存の保健福祉システムとの統合、移動手段の解決策に焦点を当てるべきことを示唆している。

医学部6年生:青木亮也さんの原著論文(R7)

How many truck drivers would have sleep disorders? : Investigation on lifestyle and stress on insomnia among Japanese male truck drivers.

Aoki R, Miyachi T, Sugano Y, Kanke C, Yamazaki T, Mishima K, Nomura K.

Journal of Occupational Health 【 PubMed 】

画像を拡大

これまでの研究では不眠症の明確な定義がなく,カフェイン摂取量が不正確という課題があった.そこで本研究では,睡眠時無呼吸症候群 (SAS)やむずむず脚症候群 (RLS)などの不眠症以外の睡眠障害をスクリーニングツールを用いて除外した上で,カフェイン摂取の量とタイミングが不眠に与える影響,およびトラックドライバー特有のストレス要因を明らかにし,不眠との関連を調査することを目的とした.

SASの有訴率は23.2% (n=154),RLSは0.8% (n=5)であった.これらを除外すると慢性不眠症は7.1% (n=36)にみられた.慢性不眠症と関連している因子は飲酒習慣 (オッズ比 (OR), 6.21; 95% CI, 1.07-35.8),入眠前のカフェイン摂取 (OR, 2.65; 95% CI, 1.09-6.45),休日の睡眠時間 (OR, 1.44; 95% CI, 1.01-2.05),STAI (状態-特性不安尺度)スコア (OR, 12.8; 95% CI, 2.53-64.2)であった.また,STAIスコアは,家族の心配 (r=0.22),パートナー以外との人間関係 (r=0.28),健康 (r=0.23)といったストレスと有意に正の相関がみられた.

博士課程大学院生:山崎貞一郎さんの原著論文(R6)

Association between the number of deliveries and cognitive impairment considering the presence of subclinical cerebrovascular diseases: the Ohasama study.

Yamazaki T, Nomura K, Satoh M, Hara A, Tsubota-Utsugi M, Murakami T, Asayama K, Tatsumi Y, Kobayashi Y, Hirose T, Inoue R, Totsune T, Kikuya M, Metoki H, Hozawa A, Imai Y, Ohkubo T.

Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2024 Nov 28. DOI: 10.1620/tjem.2024.J139. Online ahead of print. 【 PubMed 】

画像を拡大

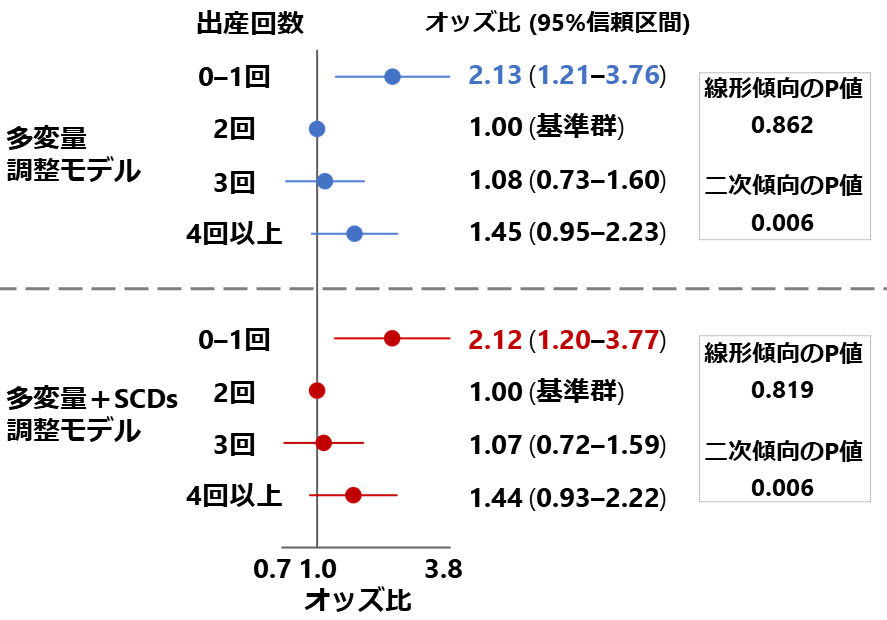

対象は1998年の出産回数聴取時に55歳以上だった女性627人とした。出産回数は「0または1回」「2回」「3回」「4回以上」の4群に分類した。認知機能はMini-Mental State Examination(MMSE)で測定し、28点以上を「正常」、27点から24点を「軽度認知機能障害」、23点以下を「重度認知機能障害」と3群に分類し順序変数として扱った。SCDsは頭部MRIと頸動脈超音波により測定した、ラクナ梗塞の有無、脳白質病変の有無、頸動脈プラークの有無、頸動脈内膜中膜厚の4変数とした。共変量は、出生年(5分位)、MMSE測定時年齢、body mass index、教育歴、喫煙歴、飲酒歴、高血圧・糖尿病・脂質異常症の既往、心血管疾患の既往を用いた。統計解析は、MMSE(3群)をアウトカム変数とした順序ロジスティック回帰モデルを用い、出産回数2回を基準群として、各群の認知機能障害の多変量調整オッズ比と95%信頼区間を推定した。この多変量モデルにSCDsの4変数を追加投入し解析することで、出産回数と認知機能障害との関連におけるSCDsの媒介を検討した。

結果として、出産回数2回に対する出産回数0または1回で有意に認知機能障害のオッズが高いという関連が観察された。出産回数4回以上も2回に比べ、オッズが高かったが有意ではなかった。また、出産回数と認知機能障害との関連に二次曲線的な関連を認めた(線形傾向のP値 0.862, 二次傾向のP値 0.006)。SCDsの4変数を追加して解析したところ、追加前後で推定値はほとんど変化しなかった。

本研究の結果、出産回数2回比べ、0または1回の場合、認知機能障害を有する割合が高いという関連を認めた。また、SCDsはこの関連を媒介しているとは言えなかった。出産回数と認知機能との関連について、先行研究では出産回数の背景にある種々の社会経済的要因や時代の影響が交絡因子となっている可能性が指摘されており、本研究が横断研究であることも考慮すると因果関係については言及できない。関連の因果性やメカニズムについて、今後さらなる検討が必要である。

博士課程大学院生:森川梢さんの原著論文(R6)

Sociodemographic and environmental characteristics associated with thoughts of death and suicidal ideation in community-dwelling residents of a rural town in Japan: Analyses from a perspective of accompanying problems.

Morikawa K, Nomura K, Onozawa D, Sasaki H, Morikawa Y.

BMC Public Health. 2024 Apr 23;24(1):1130. doi: 10.1186/s12889-024-18538-2. 【 PubMed 】

画像を拡大

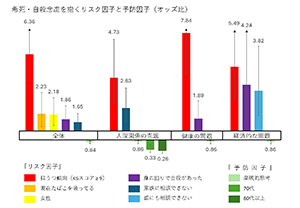

秋田県A町の20歳以上の住民1844名を対象に、過去1ヵ月間の自殺念慮に関する調査を行い、人間関係問題(HRP)、健康問題(HP)、経済問題(FP)の問題を伴うモデル、全体的なモデルにおいて検討したところ、それぞれの問題ごとにリスクファクターと予防的因子について特徴的な結果が得られた。自殺念慮を持つ218名のうち、人間関係(n=104)、健康(n=112)、経済(n=72)に問題を抱えていることに着目し、それぞれの原因別に自殺念慮のリスクと予防因子について分析した。

その結果、自殺念慮のリスクになる因子として、全体では「抑うつ傾向」、「女性」、「現在喫煙」、「周囲での自殺を見聞きしたことがある」、「家族に相談できるひとがいない」、人間関係に問題をもつ人においては「抑うつ傾向」、「家族に相談できるひとがいない」、健康問題を持つ人においては、「抑うつ傾向」、「周囲での自殺を見聞きしたことがある」、経済的に問題を持つ人においては「抑うつ傾向」、「周囲での自殺を見聞きしたことがある」「助けを求める人が誰もいない」であった。一方予防因子は全部のモデルに共通で、「楽観主義」であり、人間関係に問題のある人では、70歳以上になると、むしろ、自殺念慮のリスクが低くなった。

これらの結果から、自殺対策における、原因別アプローチの有用性が確認できた。

医学部6年生:大関千潤さんの原著論文(R6)

Changes in menstrual symptoms and work productivity after checklist-based education for premenstrual syndrome: an 8-month follow-up of a single-arm study in Japan.

Ozeki C, Maeda E, Hiraike O, Nomura K, Osuga Y.

BMC Womens Health. 2024 Apr 15;24(1):242. doi: 10.1186/s12905-024-03067-2. 【 PubMed 】

博士課程大学院生:竹之下真一先生の原著論文(R5)

Scale Development for "Great Research Mentors" and Its Relationship to Mentees' Psychological Burnout in Young Physician Researchers.

Takenoshita S, Iwakura M, Nagasawa T, Nomura K.

Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2023 Dec 21. doi: 10.1620/tjem.2023.J102. Online ahead of print. 【 PubMed 】

日本の医学研究のレベルを向上させるためには、若手研究者の研究能力を育成することが不可欠である。我々は、メンティの心理的バーンアウトのリスク低下に関連するメンターの特性を明らかにすることを目的とした。医師、研究者、看護師などの医療従事者からなるタスクチームが、研究指導者の特性に関連する35項目を作成した。2015年に、2014年から2015年の間に新規の若手科学研究助成金を獲得した医師研究者258人を募集し、35項目を5段階のリッカート尺度で採点してもらった。因子分析を用いて大規模な研究指導者尺度を開発し、開発した尺度のどの特徴(すなわちドメイン)が、コペンハーゲン燃え尽き症候群目録(Copenhagen Burnout Inventory)で測定した心理的燃え尽き症候群のレベルの低下と関連するかを調査した。バリマックス回転を用いた最尤因子分析の結果、16項目からなる3つのドメインが見出された。3つのドメインは、「良好な信頼関係の構築」(6項目、クロンバックのα=0.889)、「研究におけるメンターシップ」(6項目、α=0.853)、「確立され、公認されたメンター」(3項目、α=0.882)とラベル付けされた。多変量線形回帰モデルにより、「研究におけるメンターシップ」は、個人的バーンアウト(PBO)(β=-6.25、p=0.014)および仕事関連バーンアウト(WBO)(β=-4.76、p=0.029)と逆相関し、「良好な信頼関係の構築」は、クライアント(顧客)バーンアウト(PBO)と逆相関することが示された。優れた研究指導者は、研究でのメンターシップや、メンタルヘルスサポートのためのメンティーとの信頼関係を持つことでメンティーの精神疲労度を低下する可能性が示唆された。

医学部4年生:安藤友華さんの原著論文(R5)

The Relationship between Insomnia and Lifestyle-related Diseases among Japanese Male Truck Drivers.

Tomoka Ando, Takashi Miyachi, Yuta Sugano, Makoto Kamatsuka, Kazuo Mishima, Kyoko Nomura.

Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2023 Sep 6;261(1):1-11. doi: 10.1620/tjem.2023.J052. Epub 2023 Jun 22. 【 PubMed 】

秋田県トラック協会支部に所属するドライバー調査の医療保険レセプトを用いた分析からまとめた論文。ドライバーが一般集団に比べて不眠症が多く(13.2%)、不眠症があると他の生活習慣病のリスクも高くなることを明らかにした。またドライバーにおいては、一般集団に比べて、高血圧 17.3%、脂質異常症28.1%、糖尿病31.0%についても有病率が高いことを報告した。医学部5年生:太田友さんの原著論文(R4)

Influence of LINE-Assisted Provision of Information about Human Papillomavirus and Cervical Cancer Prevention on HPV Vaccine Intention: A Randomized Controlled Trial.

Yu Ota, Kyoko Nomura, Nozomi Fujita, Tomoya Suzuki, Makoto Kamatsuka, Natsuya Sakata, Kengo Nagashima, Junko Hirayama, Naoko Fujita, Kuniko Shiga, Noriaki Oyama and Yukihiro Terada.

Vaccines. 2022 Nov 24;10(12):2005. doi: 10.3390/vaccines10122005. 【 PubMed 】

我々はランダム化比較試験(RCT)により(1)HPV関連情報を提供する際の媒体(LINE群 vs. 郵送群)による効果および(2)SNSのより有効な情報提供の方法としてLINEを用いた頻回な介入と会話の場の提供(LINE-assisted intervention群vs. 無介入群)による効果を秋田県内の4大学の学生を対象に検討しました.1回目介入後調査では,LINE群と郵送群では,接種意思(51% vs. 40%)および知識,ヘルスリテラシー,HBMに有意差を認めませんでしたが,群内比較ではLINE群において接種意思および知識・ヘルスリテラシー・HBM(罹患性・重大性)のレベルが向上し,郵送群では知識およびヘルスリテラシー・HBM(罹患性・重大性)が向上していました.LINE,郵送ともに情報提供の効果を認めました.これらのことから,LINEと郵送という媒体の違いによらず両者とも知識・ヘルスリテラシー・HBM(罹患性・重大性)の向上を促すことが示されましたが,LINE群では知識およびヘルスリテラシー・HBM(罹患性・重大性)に加えて接種意思が向上しており,LINEを用いた情報の提供がより効果的と考えられます.さらに2回目介入後調査では, LINE-assisted intervention群において接種意思(66% vs. 44%)が向上していました.このことから,頻回な介入と会話の場の提供を行うことはSNSのより有効な利用方法であると考えられます.

日本では,2013年から2021年にかけて,ヒトパピローマウイルスワクチン(HPVワクチン)の積極的勧奨が差し控えられていましたが,2022年4月に積極的勧奨が再開されました.積極的勧奨差し控えの期間にHPVワクチン接種を逃した方を対象に,2025年までの3年間という期限を設けキャッチアップ接種が行われています.HPVワクチン接種率向上に向けてSNSを活用した啓発活動が必要と考えられます.

医学部6年生:鈴木智也さんが筆頭著者となる原著論文(R4)

HPV vaccine intention among university students during suspension of active recommendation in Japan.

Suzuki T, Ota Y, Sakata N, Fujita N, Kamatsuka M, Nagashima K, Hirayama J, Fujita N, Shiga K, Oyama N, Terada Y, Nomura K.

Hum Vaccin Immunother. 2022 Nov 30;18(6):2116900. doi: 10.1080/21645515.2022.2116900. Epub 2022 Sep 15. 【 PubMed 】

日本では,2013年から2021年にかけて,ヒトパピローマウイルスワクチン(以下,HPVワクチン)の副反応の報告により,積極的な勧奨が見送られました.その結果,ワクチン接種率が低くなっており、世代によっては女性の接種率が1%未満との報告があります.本研究では,2020年から2021年にかけて,秋田県内の4大学を対象に学生を募集し,ウェブベースの自記式質問票に回答してもらいました.未接種男女の基礎特性,知識,リテラシー及びヘルスビリーフモデルと,アウトカムであるワクチン接種意向との関連を調べるために,χ二乗検定,t検定及び多変量ロジスティック回帰分析を用いて男女別に統計解析を行いました.合計318名の未接種男女(男性54%,女性46%,平均年齢21歳)が自記式質問票に回答し,「直ちに」ワクチンを受けようと思うと回答したのは6%にとどまり,61%が「受けようと思わない」又は「わからない」と回答しました.HPVワクチンに関連する知識の正答率は,性別に関係なく低い結果となりました(男性41.4% vs. 女性39.6%).

医学部5年生:太田友さんの原著論文(R4)

Relationship between somatic symptoms with menstruation and intention to leave work among university hospital nurses in Japan: A cross-sectional study.

Yu Ota, Kyoko Nomura, Junko Hirayama, Eri Maeda, Junko Komatsu, Mio Nakamura, Rouko Yamada, Hitomi Ishikawa, Teiko Kobayashi, Hideko Shirakawa, Kozo Aisaka, Mariko Ono, Haruko Hiraike, Osamu Hiraike, and Hiroko Okinaga.

International Archives of Occupational and Environmental Health. 2023 Jan;96(1):155-166. doi: 10.1007/s00420-022-01905-0. Epub 2022 Aug 1. 【 PubMed 】

日本国内の二つの大学病院に勤務する看護師を対象にした性周期に伴う月経随伴症状による労働生産性を明らかにした研究月経附随症状(月経前症候群)がある人はない人に比べ有意に離職意向が高かったとする論文です。このことより、月経前症候群は女性就労継続を妨げる可能性があり、投薬による加療など何らかの対処が必要であると示唆できます。

秋田大学医学部OB研修医 宮地貴士先生と 医学部3年生 菅野勇太さんらの原著論文(R4)

COVID-19 Vaccine Intention and Knowledge, Literacy, and Health Beliefs Among Japanese University Students.

Takashi Miyachi, Yuta Sugano, Shizune Tanaka, Junko Hirayama, Fumio Yamamoto and Kyoko Nomura.

Vaccines. 2022 Jun 2;10(6):893. doi: 10.3390/vaccines10060893. 【 PubMed 】

大学生における新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の意思について、行動変容理論の一つであるヘルスビリーフモデルがどのようにかかわっているのか検討した論文約56.7%の学生が積極的な接種意思を持っていた。多項ロジスティック回帰モデルによる分析では、医療コースであること、生命を脅かす・社会的に重大な影響が及ぶという疾患重大性を認知していること、ワクチンによる感染予防の恩恵を認知していることが積極的意思と有意に関連した。一方で、副反応,面倒くさい,親の不同意は,接種意思と負の関連を認めた。学生のワクチン接種率を向上させるための公衆衛生の戦略には,ワクチンの安全性と有効性に関する正確な情報を若者に提供すると同時に,ワクチン接種に対するあらゆる障壁を取り除く(接種しやすい環境を準備する等)ことが必要である。

医学部5年生:鈴木智也さんの原著論文(R4)

Relationship between child care exhaustion and breastfeeding type at two and six months in a cohort of 1,210 Japanese mothers.

Tomoya Suzuki, Keisuke Nojiri, Satoshi Higurashi, Yuta Tsujimori, Yasuhiro Toba, Kyoko Nomura.

Nutrients. 2022 Mar 8;14(6):1138. doi: 10.3390/nu14061138. 【 PubMed 】

メグミルク・雪印ビーンスタークとの共同研究WHOやUNICEFでは完全母乳による育児を最低6か月は推奨していますが、我が国を含む先進国では6か月の母乳育児率は50%を下回っています。本研究では分娩後2か月の完全母乳の樹立時に母親の育児ストレスが完全母乳樹立に負の影響を与えていることを明らかにした論文で、この時期の母親の育児ストレスを緩和することで母乳栄養を継続できる可能性を示唆しています。