研究

アレルギー・好酸球性炎症の研究

INDEX

- 1.はじめに

- 2.採血と好酸球

- 3.アレルギーと「関係している」好酸球

- 4.好酸球の発見と命名

- 5.好酸球はなぜ赤く染まる?

- 6.好酸球の一生

- 7.「好酸球はアレルギーの悪者」理論

- 8.対寄生虫特殊部隊としての好酸球

- 9.好酸球の普段の生活

- 10.細胞の最期

- 11.自爆する細胞

- 12.エトーシスは美しい自己犠牲?

- 13.エトーシスと病気

- 14.好酸球と結晶

- 15.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症とガレクチン10

- 16.好酸球と免疫血栓

- 17.鋳型になった好酸球

- 18.好酸球性疾患の粘液は水分が少ない

- 19.好酸球は細胞レベルで粘っこいし水もはじく

- 20.粘っこい粘液を溶かす

- 21.おわりに-好酸球を研究する

1.はじめに

私たちは、好酸球(こうさんきゅう)という不思議な細胞に注目しながら、アレルギーの免疫機構・病気との関連を探っています・・・というと、どうも話が難しくなるのですが、ここでは初学者を対象とした情報提供を目的としています。

免疫の世界は日進月歩で、しかも諸説あり、です。教科書といわれる本も、びっくりするような昔の情報がそのままになっていたりします。専門家は最新の英語文献を読めば良いのですが、はじめに概要を知りたい、と思ったときの気軽な情報はあまり見あたらないようです。ここでは、昔のことから最近の研究でわかってきたことまでを扱います。

知るは楽しみなりと申します(昔、とあるテレビ番組でよく言っていました)。自分の体の中で何が起こっているのか知ることは、単純に楽しいのではないでしょうか。

2.採血と好酸球

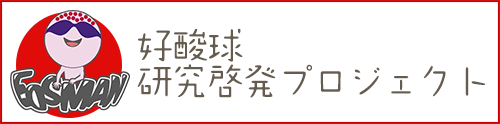

血液中には、1マイクロリットル中(1ミリリットルの1000分の1)あたり、通常は3000~9000個程度の白血球があります。好酸球とは、その1~5%程度を占める、アレルギーと関連の深い白血球の種類のひとつです。このほかにも、好中球(こうちゅうきゅう)、好塩基球(こうえんききゅう)、リンパ球、単球(たんきゅう)といった白血球の種類があります。

病院で採血をすると、白血球の数や種類を検査することがごく普通に行われています。もしあなたが採血して、「好酸球が多い」と言われたなら、それはアレルギーのせいかも知れません。アレルギーの人は好酸球が増えることが多いからです。今や日本人の二人に一人が何らかのアレルギーを持つと言われていますので、好酸球が普通よりちょっと多いというのは珍しい話ではありません。

3.アレルギーと「関係している」好酸球

人は病原体から自分を守るために、主に白血球を使った防御機構を持っています。これを免疫機構といいます。体の中に入ってきた微生物(ウイルス、細菌、カビなど)や寄生虫は、白血球が協調して働くことで、やっつけることができるわけです。アレルギーでは、本来人体に悪いことをしない物質に対して免疫機構が過剰に反応してしまい、おかしな症状がおこる(病気になる)ことが原因です。

アレルギーのあるところ好酸球あり、といった感じで、その関係は少なくとも150年くらい前から知られているのですが、いったい好酸球は何をしているのでしょうか。実はこれがなかなか難しいのです。好酸球が多いのはアレルギーのせいかもしれないのですが、好酸球が多いからアレルギーが起こっている、とは必ずしもいえないのです。逆に好酸球が少ないからアレルギーではない、というわけでもありません。増えたから具合が悪くなるか?というと、そういうときもあればそうでないときもあります。

なんだか禅問答のようですが、アレルギーに関係していることは間違いないので、患者さんの体の中で、好酸球が何をしているのかわかれば、どうやったら病気を良くできるか?ということにもつながるはずです。

4.好酸球の発見と命名

歴史をひもといてみましょう。19世紀、顕微鏡の発達により、科学者や病理学者たちによって、人体の病気と細胞の関係が明らかにされてきました。そのなかで、喘息などの病気に特徴的に見つかる、粒の目立つ細胞が知られるようになっていました。

この粒の目立つ細胞−好酸球は1879年、パウル・エールリッヒという研究者によって発見されたとされます。彼は、エオシンという赤い色素に良く染まる細胞であることから、はじめてこの細胞をeosinophil(日本語に訳すと「エオシン好染色性細胞」くらいでしょうか)と名付けました。エオシンは酸性の染色液なので、日本では酸性の染色液に良く染まるという意味で「好酸球」と呼ばれています。

現在に至るまで100年以上、白血球の分類はエールリッヒの染色が基本になっています。のちにはっきりしてくることですが、この染色は結果的に白血球の働きまで的確に分類していたのです。

5.好酸球はなぜ赤く染まる?

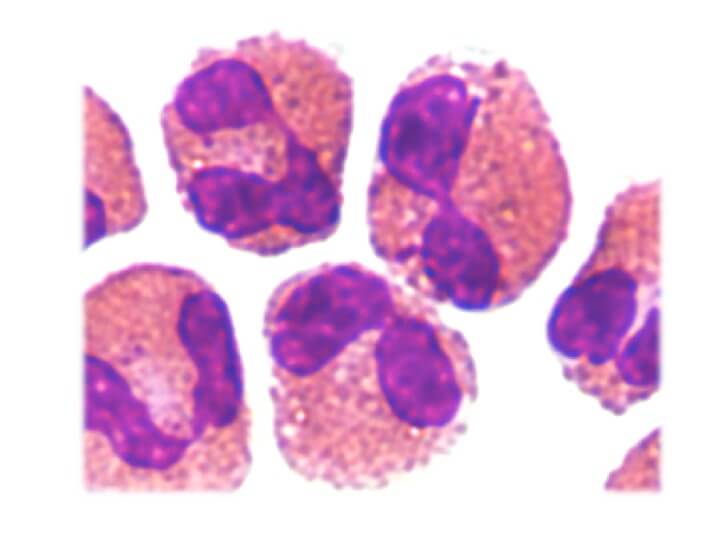

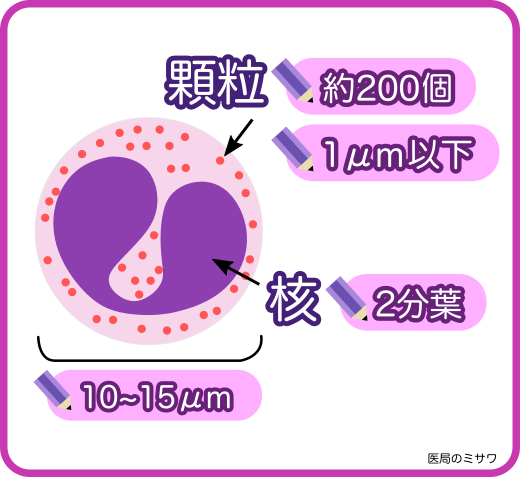

好酸球は顕微鏡で見るときれいな赤に染まります。美しい赤色=エオシンのeosはギリシア神話の暁(あかつき)の女神に由来しています。なぜ酸性の染色液で良く染まるのかというと、1つの細胞に200個ほど、エオシンに親和性の強い塩基性を示す粒(顆粒)を持っているからです。この顆粒には人体のなかで「好酸球だけ」が特別に持っている蛋白が詰まっています。下の写真で赤く染まっているのが直径1マイクロメートルに満たない大きさの顆粒です。紫色に染まっているのは核で、通常はふたつにくびれています。好酸球は種を超えて見つけることができ、齧歯類はもちろん鳥、魚にも同じような細胞があります。

人の好酸球

6.好酸球の一生

細胞もひとつの生命です。好酸球も白血球という細胞のはしくれとして、体のなかで生まれ育って免疫関係の仕事をして死んでいく、という宿命のもとにあります。色々な刺激を受けて、それに反応して仕事の種類を決めていて、あたかも体の中に住んでいる働き者の小人のようです。折角なので、好酸球をイメージしたキャラクターを作ってみました。そのまま好酸球くんと名前を付けましたが(ちなみに英語名はEosmanといいます)、くっついたり、話をしたり、走ったりしていますね。

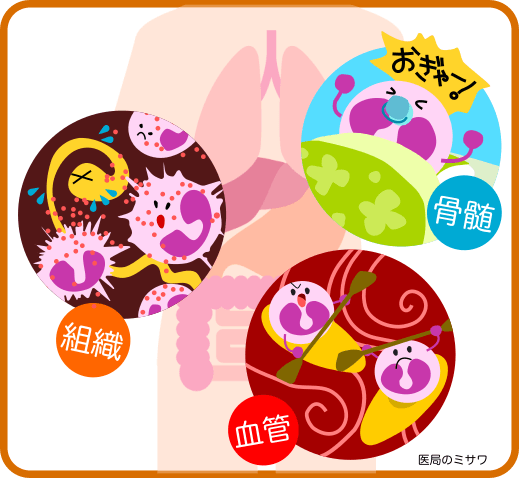

ほかの白血球と同様に、好酸球は骨髄(骨の中心にある赤いところ)で生まれます。骨髄で成熟すると、血液に出ることが許可されます。つまり採血して血中から見つかる好酸球はオトナになった細胞です。血液にのって体中をぐるぐる回されていますが、好酸球が必要なところでは血管の内側に引っかかりが出るようになっていて、好酸球のスピードが緩められます。つづいて好酸球は血管の壁にしっかりくっついて、血管の隙間をすり抜け、必要とされるところに向かって移動します。移動先では、顆粒の中身や色々な蛋白(サイトカインなど)を出したりして、敵をやっつけたりほかの細胞に連絡をしたりします。基本的に白血球は、骨髄という養成所で育って、血管を通り道として、主な仕事場である体の各部位(組織)に配属されています。

なお、血管に入った好酸球は1日以内に体の組織に入り込みます。好酸球は血液中の数は少ないものの、体の皮膚、肺、腸、骨髄といった部位に、血中の百~数百倍以上存在しているようです。体の中の分布を考えると、採血検査でみられた好酸球は、採血の瞬間、体のごく一部をみているだけということになります。

7.「好酸球はアレルギーの悪者」理論

アレルギーといってもアレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎などがあります。随分色々な病気がありますが、ざっくり言えば体のどこでアレルギー反応が起こるかという違いです。このような場所を詳しく顕微鏡で見てみると、そこに好酸球が普段よりもずっと増えていて、アレルギーの特徴になっています。

アレルギーは、原因となる決まった物質を体が認識することから始まります。1960年後半にアメリカで研究をしていた石坂夫妻が、アレルギーの原因物質を認識している抗体(IgE)を発見します(これはアレルギーの世界では画期的なことで、「業界」ではIshizakaを知らなければモグリです)。日本からも多くの研究者が石坂先生から技術を学び、その後も重要な発見に貢献しています。

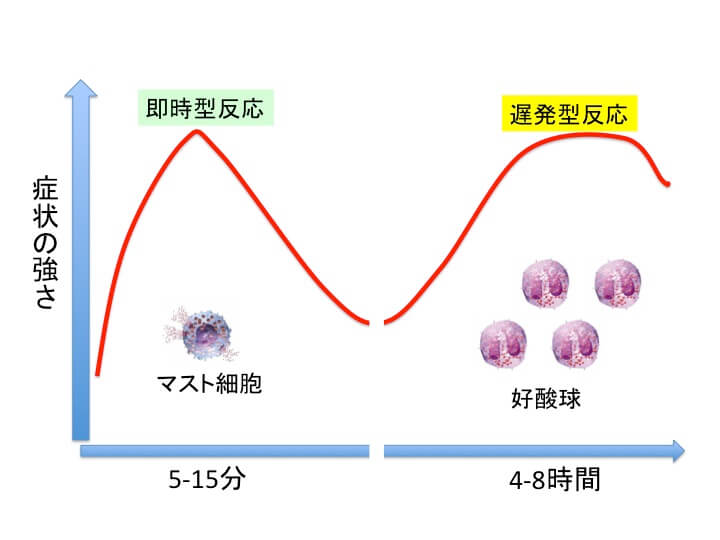

アレルギー物質が体に入ってきたときには、典型的なアレルギー反応は二回のピークがあることが知られています。初期の反応では、IgEが原因物質(アレルゲン、抗原などと呼びます)を認識することが大切で、原因に反応する細胞(マスト細胞など)が炎症を起こします(即時型反応)。それから数時間すると、遅発型反応と呼ばれる症状が起こります。このとき、好酸球がアレルギーの起こっている部位に集まってくることがわかっていました。スギ花粉症の人は、外に出ると数分もすると水っぽい鼻水やくしゃみが出ますね。これが即時型反応です。部屋の中に入るとだんだん落ち着きますが、数時間すると今度は鼻がつまってきます。これが遅発型反応です。

遅発型反応のときに集まった好酸球は何をしているのでしょうか。1970年頃まで、あまりはっきりしていませんでした。炎症の現場に集まるということは何かの役割を担っているのだろうが、悪いことをしているのか、それとも荒れたところを修復しようとしている細胞なのかは議論があり、顕微鏡で見るだけでは答えが出なかったのです。

そこで、血液の中から好酸球を取り出して働きを調べたり、中の蛋白を詳しく調べたり、といった手法が可能になってきた1970-80年前後から、好酸球はアレルギー研究の重要なテーマになりました。

好酸球の顆粒蛋白は、ほかにはないくらいの塩基性を示し、いったん外に出ると細胞の膜を壊す働きを持っています。また、強くプラス荷電していて、通常マイナスに荷電するほかの細胞表面に強く付着する性質もあります。好酸球は、活性酸素もかなり多く作り出しますが(細菌をやっつける好中球よりも多いとされます)、顆粒と活性酸素が一緒になるとさらに強い傷害性を有します。

アレルギーの病気になった人の悪い部位を色々な方法で検討してみると、そこでは好酸球が顆粒蛋白をたくさん出していて、その程度も病気の程度とよく一致することがわかりました。さらに、好酸球を抑えることができるステロイド薬を上手く使うことによって、好酸球を減らして病気を悪化させなくて済むことがわかってきました。このようなことから、アレルギーの好酸球は悪者であり排除すべき、という理論が90年代には確立したのです。

実際に、このようなアレルギーの病気の仕組みがわかってきたことで、治療法も格段に向上しています。喘息の治療は吸入ステロイド薬を継続して使うことが中心となり、日本では、喘息発作で死亡する人が90年代から4分の1程度になっています。キャリアの長い医師は、「昔は喘息発作で救急車に乗ってくる患者さんが多かったけど最近はめっきりいなくなったなあ」という実感を持っています。

8.対寄生虫特殊部隊としての好酸球

白血球はそれぞれ担当分野が異なっています。病原体と戦う攻撃的な白血球の代表は好中球です。好中球は細菌を食べてやっつけるのが得意な細胞です。好酸球はアレルギーを起こすために体にいるのではなく、本当は寄生虫と戦うことが得意なのです。

寄生虫が体の組織に入ってきたところを詳しく観察すると、好酸球が数多く集まって、細胞の外に顆粒蛋白が放出されたり、そこで好酸球が壊れて顆粒を放出していたりする様子が観察されます。これによって寄生虫は痛めつけられるのです。そもそも、好酸球がたくさん持っている顆粒蛋白は、寄生虫を傷害するために特化した武器なのかもしれません。さらに、好酸球の出す蛋白で寄生虫の周りは線維化とよばれる変化を起こして固くなります。最終的には、寄生虫の入り込んだ場所は区画化されてしまいます。人体は、細胞の数千倍以上の大きさの寄生虫が侵入してきたとしても、小さな細胞を使って対応することができるのですね。

9.好酸球の普段の生活

好酸球は寄生虫を攻撃し、アレルギーでは悪者、という話は教科書にも載っていて、多くの人がこれを信じています。しかし実際のところはかなり複雑で、好酸球は寄生虫が人の体で過ごしやすい環境を作っているとか、アレルギーを抑えることもある、という真逆の研究もたくさんあります。

なんだか混乱してしまいますが、これはどのような環境設定で行われたか、という部分が大きいと思います。つまり、好酸球も免疫機構というたくさんの細胞たちの一員であり、社会に生きているということです。社会情勢によっては、例え同じことをしてもその結果はうまく行くことも裏目に出ることもあり、賞賛されるときもあれば非難されることもあるのです。

2016年になって好酸球だけを減らす治療法(抗IL-5抗体)が重症の喘息の患者さんに使われるようになりました。副作用で寄生虫にかかりやすくなった、ということは今のところないようです。現代では、対寄生虫特殊部隊として好酸球の出番がないからかもしれません。寄生虫を相手にしなくなって、かわりにスギやらハウスダストといったアレルギーの原因物質を排除しようと頑張ってしまうことが多くなった、ということでしょうか・・・

アレルギーや寄生虫が侵入してきた、というのは体にとってかなり特殊で、好酸球が本当に攻撃的になるのは稀なことです。健康な人の体内での好酸球はかなり謎に包まれています。最近では、体に脂肪を使ったり溜め込んだりする調節を好酸球がしているのではないか、という研究結果が注目されています。体のあちこちに住み着いた好酸球は、これまで考えられていたよりも多方面にわたって調節機能を発揮している、というのが好酸球研究者の認識です。大多数の好酸球は平穏な生活を送っていて、軍隊に入っても毎日戦争をするのではなく、実際は事務仕事が主体なのかもしれません。

10.細胞の最期

白血球のなかでは、リンパ球のように分裂して増え、年単位で生き続けられるものもあります。しかし、好酸球は短命で、長くても組織に行って1~2週間と考えられています。たくさん作られ死んでいく白血球、ということができると思います。

細胞には「アポトーシス」という死に方があることが知られています。死期を悟った細胞は「もうそろそろお願いします」というサインを周りに出して、ほかの細胞に自分を取り込んでもらいます。このとき、細胞はなるべく迷惑をかけないように、核の中にあるDNAは細かくしておき、なるべく細胞の中のものは漏れ出ないようにします。好酸球の場合、アポトーシスを起こせば危険物である顆粒蛋白などを外に出さずに済みます。アポトーシスは健康な人が細胞の新陳代謝を行う上で欠かせないものです。

一方、「ネクローシス」という細胞死は、予期せず細胞が壊されるような場合で、事故死のようなものです。こうなると細胞の中のものが全部ばらまかれ、周りの細胞に炎症反応を起こさせるなど良くないことがたくさん起こります。例えばやけどが良い例で、たくさんの細胞がネクローシスを起こし、そこは腫れて痛みが出る炎症がおこります。

このように、細胞の最期は人体にとって重要な意味を持っています。好酸球の最期はどうなのでしょう?実は、アポトーシスでもネクローシスでもない死を選んでいるようです。

11.自爆する細胞

100年以上前から、アレルギー炎症があるところでは好酸球が壊れていて、顆粒そのものが細胞の外に出ていることが知られていました。電子顕微鏡で詳しく観察できるようになると、好酸球はネクローシスともアポトーシスとも言えない死に方をしていて、研究者は細胞崩壊(cytolysis)、細胞崩壊型脱顆粒(cytolytic degranulation)などと呼んでいました。この細胞死はアレルギーの症状がひどくなると増える傾向があり、障害性の強い顆粒もたくさん放出することから、炎症をより悪くする現象と考えられていましたが、その詳細は長年の謎でした。

最近私たちは、このような好酸球はエトーシス(ETosis)と呼ばれる特殊な細胞死を起こしていることを発見しました。これはいわば好酸球の自爆で、「今しかない」と思った好酸球は自らを壊し、中身を全部出して戦おうとする最終手段です。

エトーシスの重要な特徴は、網状のDNAを出す、ということです。細胞には2メートルものDNAが小さな核の中に詰まっています。網状のDNAは非常に粘性が高く、一度放出されると周りのものをべたべたくっつける性質を持っています。このことから、細胞外トラップ(extracellular traps)と呼ばれます※。

※ 用語について

アポトーシス、ネクローシスに対応する細胞死として、ここでは「細胞外トラップ死」の意味合いを持つエトーシス(ETosis)を用います。好中球(Neutrophil)の出す細胞外トラップはNeutrophil extracellular traps: NETsと呼ばれ、NETsを出す細胞死をネトーシス(NETosis)と呼びます。細胞外トラップはDNA nets. DNA traps. extracellular DNA trapsなどとも呼ばれています。ヒストン蛋白にDNAが巻き付いたクロマチン構造をとっていることから、chromatin trapsということもあります。

12.エトーシスは美しい自己犠牲?

エトーシスを起こす細胞は限られており、兵隊として働くことの多い好中球、好酸球、好塩基球などです(※エトーシスを起こす細胞についてはエッセイ7もご覧下さい)。エトーシスは無脊椎動物の免疫細胞にも認められることから、進化の過程で保存されてきた仕組みであると考えられています。いったいどのような意味があるのでしょうか。

本来のエトーシスの目的は、病原体を自分もろとも地獄に落とすという自爆攻撃と考えると理解しやすいと思います。免疫細胞は命をなげうって私たちの体を守ってくれるのです。病原体が大きすぎたり多すぎたりして、もはや対応しきれないと認識した細胞は、自分の膜を壊し、DNA(クロマチン構造)を緩めて網状になるようにして死にます。細胞外トラップはさまざまな傷害性のある蛋白を持っており、付着するとその相手を傷つけ死に至らせることができます。細菌であれば、一匹ずつ食べてやっつけるより、手当たり次第網にかけて動けなくしてやっつけた方がずっと効率がいいわけです。

感心するのは、細胞が自分の死の意味を知っているということです。DNAは細胞にとって大事な設計図ですが、これを網にして病原体をやっつけるのに使ってしまうというのも恐れ入ります。自分は命をかけるべきか、という細胞の判断はとても早く、おそらく30分以内に決めていて、3時間以内には死んでいます。泣けます。

13.エトーシスと病気

ちょっとやそっとの治療ではいかんともしがたい、好酸球が「大暴れ」する病気があります。このような病気として、好酸球増多症候群、好酸球性喘息、好酸球性胃腸炎、好酸球性肺炎、好酸球性副鼻腔炎、好酸球性胃腸炎、好酸球性蜂窩織炎、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(チャーグ・ストラウス症候群)などがあります。耳慣れないものも多いかも知れませんが、どれも難治性で、病気の詳しい仕組みの解明と新しい治療法の開発が求められています。私たちは、「間違った好酸球のエトーシスが病気を悪化させる」という仮説を検証しています。

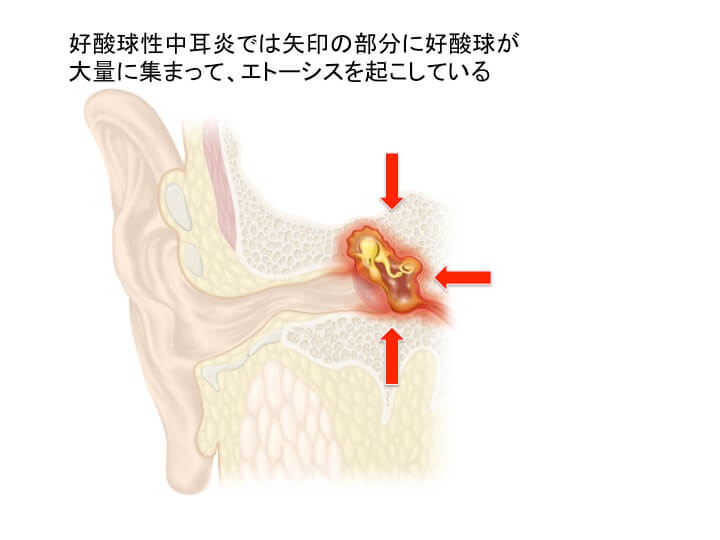

好酸球性副鼻腔炎や好酸球性中耳炎は、アレルギーに関連して起こる耳鼻科疾患で、一般的な副鼻腔炎や中耳炎と違い抗菌薬の効果がありません。治療を行っても再発することが多く難治性で、嗅覚障害や難聴を起こしやすいことが問題になっています。特に「ニカワ状」「粘土状」と呼ばれる粘性の高い分泌液が副鼻腔や中耳に溜まって排泄できなくなることが特徴ですが、そのメカニズムは不明でした。私たちの研究から、好酸球が副鼻腔や中耳に集まるとエトーシスを起こすこと、過剰な細胞外トラップが分泌液の粘性を上げていることがわかりました。また、好酸球の細胞外トラップは、好中球のものと比べるとずっと丈夫なことが粘性をさらに高くしているようです。

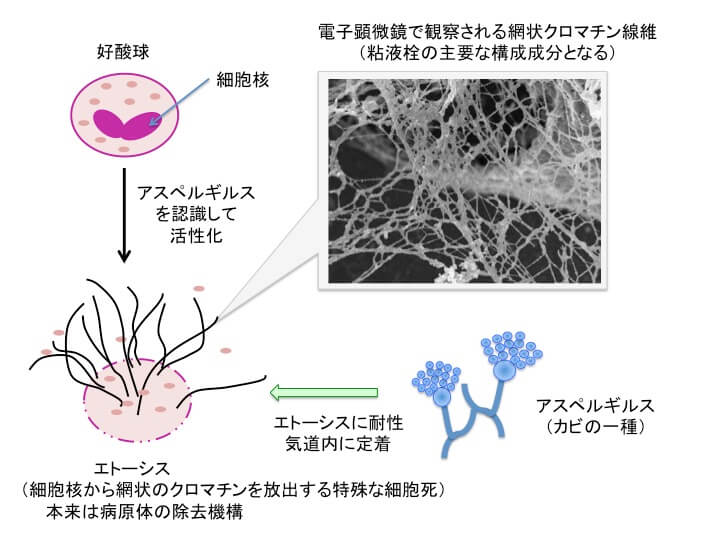

自然界に広く存在するカビ(真菌)の一種であるアスペルギルスは、通常人に対して病原体とはなりにくい菌です。しかし、一部の喘息患者さんの中に、アスペルギルスが気管支に定着し、過敏反応が強く出ることで重症化する方がいます。このアレルギー性気管支肺アスペルギルス症では、喘息の特徴である咳や喘鳴(ゼイゼイ.ヒューヒューする呼吸)に加え、放っておくと血痰や食欲不振が出現したり、気管支や肺が破壊され元に戻らなくなったりすることがあります。この病気も粘性の高い痰(粘液栓)によって気管支が詰まってしまいますが、ここでも好酸球は大量にエトーシスを起こしていることがわかりました。好酸球はアスペルギルスを認識してエトーシスを起こしますが、アスペルギルスはこれに耐性をもっていて排除されません。好酸球は無駄死にしているばかりか、むしろ病気を悪化させる方に働いていたのです。

事故死は防ぎようがありませんが、エトーシスは好酸球が選択している細胞死ですので、人為的にコントロールが可能なはずです。このような病気では、うまく好酸球を説得してアポトーシスをおこしてもらったり、細胞外トラップを溶かしたりすることが治療になりそうです。

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症のメカニズム

14.好酸球と結晶

ところで、「結晶」と聞いてどんな形を思い浮かべるでしょうか。

雪の結晶だったり、理科の実験で塩やミョウバンの結晶を作った方もいるかも知れませんね。実は好酸球は体の中で結晶を作ることがあります。

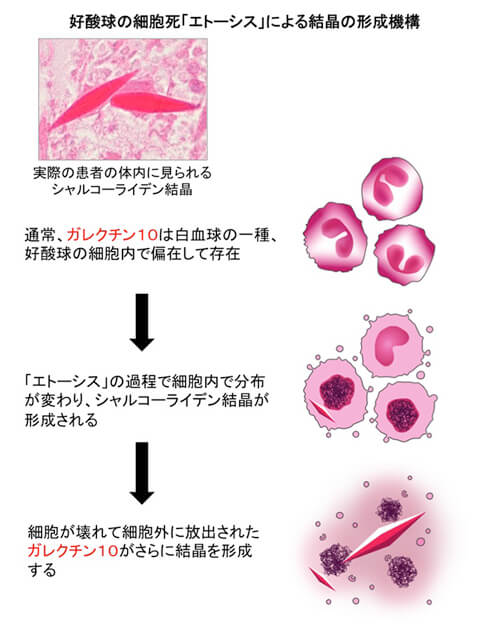

その美しい結晶には、「シャルコー・ライデン結晶(Charcot-Leyden Crystal)」という名前がついています。今は昔、19世紀、フランスのシャルコーさんやドイツのライデンさんたちが、喘息の患者さんの痰から発見したからです。顕微鏡で見ないとわからないくらい小さなサイズですが、細長いひし形で、その断面は6角形になっています。喘息だけではなく、そのほかのアレルギー、寄生虫感染症などでも見つかることがあります。

この結晶になる本体は、ほぼ好酸球だけが大量に持っている蛋白(ガレクチン10*)ですが、どのように結晶化するのかはよくわかっていませんでした。最近、私たちの努力の結晶により、この過程にもエトーシスが関わっていることがわかってきました。

これまで、ガレクチン10は顆粒の中にある蛋白といわれていましたが、実のところ、好酸球は、顆粒以外の部分(細胞質)にガレクチン10を溜め込んでいました。好酸球は通常、その保存場所をコントロールしているのですが、エトーシスになるとこれが壊れるので、細胞の中で自由になった蛋白が結晶になる場合があります。さらに、エトーシスでは細胞が壊れるので、そうなると放出されて外でも結晶化したりします。シャルコー・ライデン結晶とエトーシスは密接な関係があるようです。

(academist Journalの記事はこちら)

*シャルコーライデン結晶蛋白とも呼ばれています

15.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症とガレクチン10

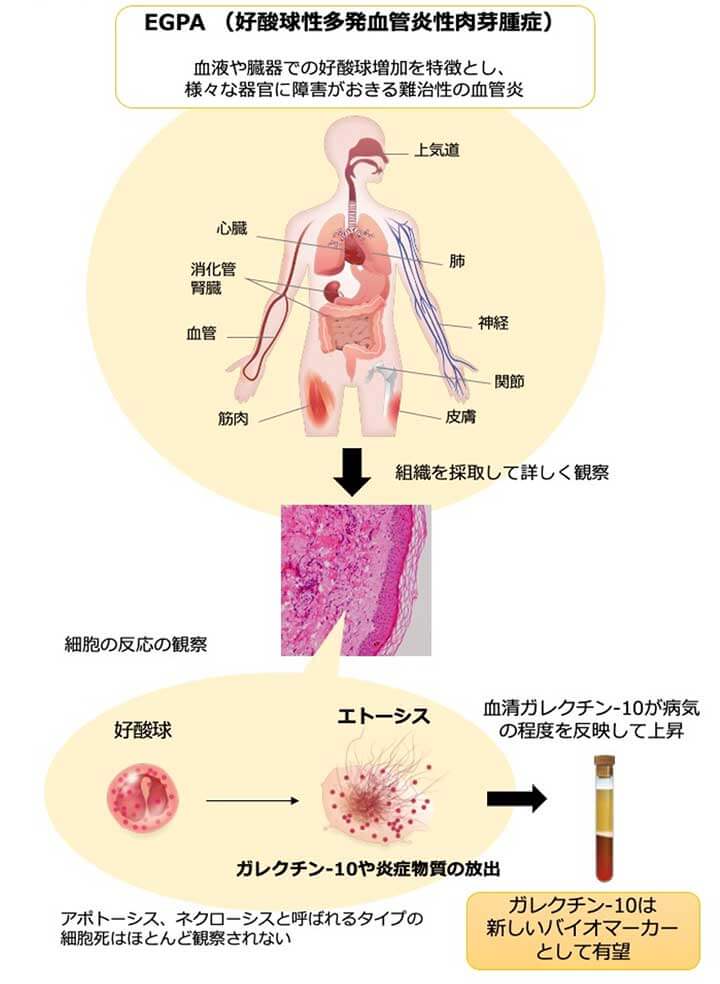

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(こうさんきゅうせいたはつけっかんえんせいにくげしゅしょう)・・・そんな長い名前が付いている、ややこしくて不思議な病気があります。面倒なので、業界では英語の頭文字を取ってEGPA、と呼ばれています。

ちなみにこの病気は、約70年前、ニューヨークの病院の病理医だったチャーグ先生とストラウス先生がはじめて報告したことから、少し前までチャーグ・ストラウス症候群と呼ばれていました。

この病気の典型的なパターンは、成人になってから、ひどい喘息や副鼻腔炎が続き、採血をすると好酸球が増えてきて、そのうち手足のしびれや腹痛、皮膚症状や血栓症といった多彩な問題が起こってくるという、名前以上にやっかいな病気です。

このEGPAでも、好酸球が全身の色々な臓器でエトーシスをおこしているようです。おそらく、EGPAの患者さんの好酸球は体のあちこちで炎症をおこすとともに、崩壊してガレクチン10を放出するので、血液中でもガレクチン10が検出することができ、病気の程度を反映して増減するようです。

残念ながら現在の医療では、EGPAの患者さんは病気と長く付き合うことになる場合がほとんどです。ただ、治療の選択肢が増えつつあり、医師にとっても患者さんにとっても、病気の程度や治療方針の選択に役立つ客観的なバイオマーカーが必要です。

私たちは、採血で測定できるガレクチン10が、臨床現場で役に立ってくれる可能性に期待しています。

論文はこちら。

ちょっとカッコイイけど

「誰これ?」な動画はこちら。

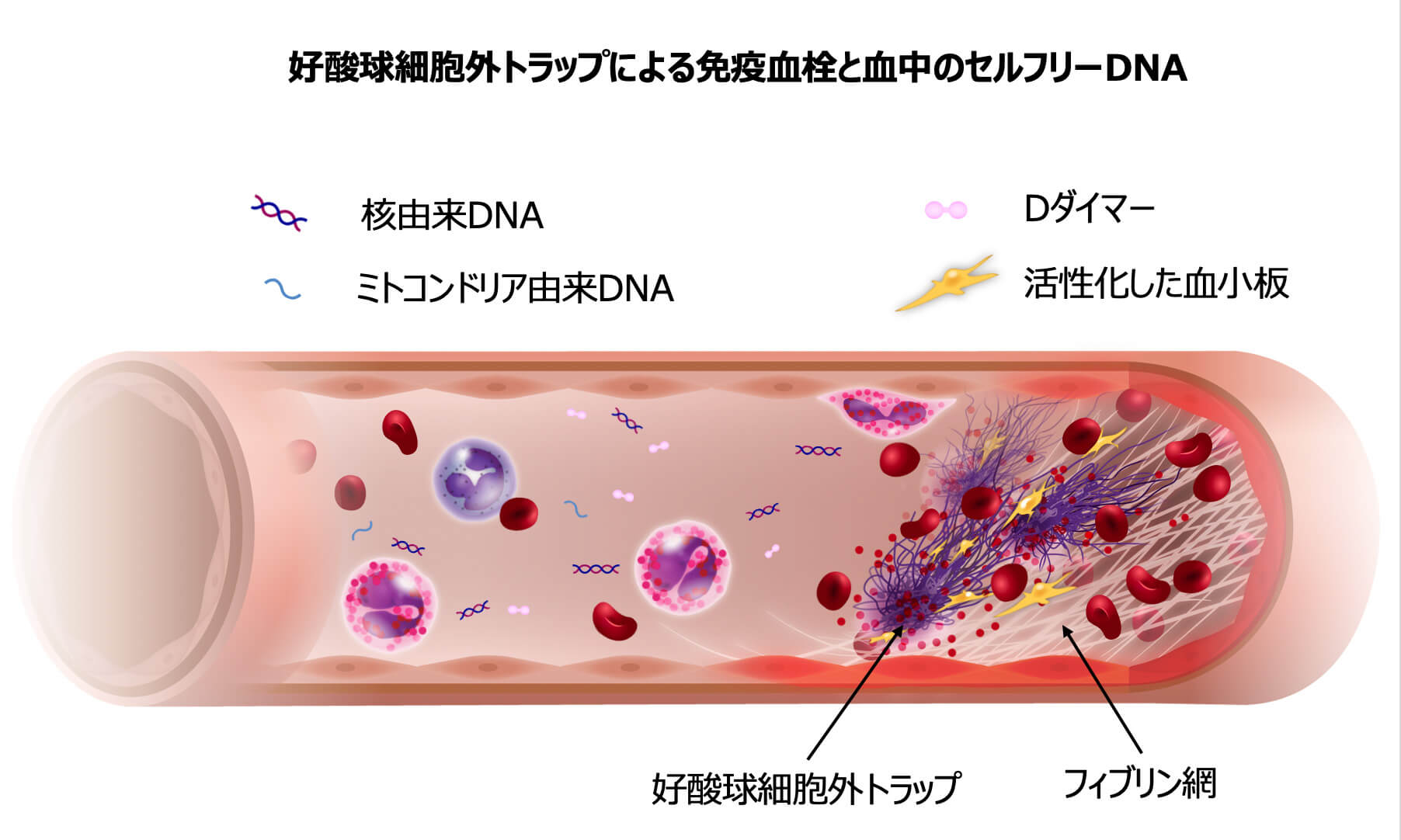

16.好酸球と免疫血栓

感染症にかかると血が固まりやすくなります。これは必要な血流を止めて病原体が広がるのを押さえ込むしくみと考えられています。コロナウイルス感染症でも血栓ができやすくなりますが、そのしくみに細胞外トラップが関係していることがわかってきました。粘性のある網が血管の中で広がったらいろいろな細胞も引っかかって詰まりそうですね。このような血栓のできかたはあまり認識されてこなかったので、最近は「免疫血栓※」と呼ばれて注目されています。

※immunothrombosisの日本語訳。ほかに免疫学的血栓(形成)と呼ぶこともあります。

好酸球に関連した病気でも血栓ができることがあり、そのひとつが先ほど出てきた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)です。この病気では、血中の遊離DNAや血栓マーカー(Dダイマー)が血中の好酸球数と関連して増えています。組織を顕微鏡で調べてみると、感染症でもないのに血栓の中に好酸球が詰まっていて、エトーシスを起こしている様子が見つかりました。好酸球の細胞外トラップは、溶けにくいだけでなく血小板もくっつきやすいようなので、①血管内での不必要な好酸球の活性化、②細胞外トラップ形成、③血小板の付着と活性化、④血栓形成、⑤血流障害→⑥症状、になっているのかも知れません。このどこかを断ち切ることは治療になりそうですし、血液中の遊離DNAは検査に応用できるかも、と期待しています。

論文はこちら。

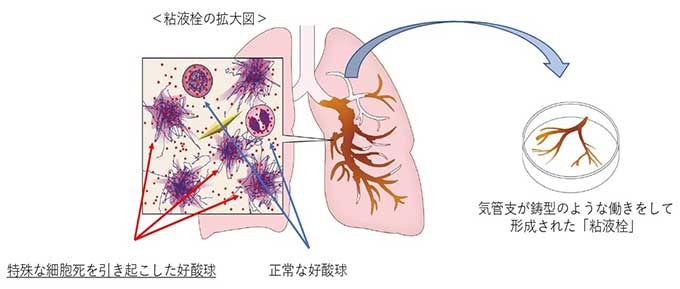

17.鋳型になった好酸球

鋳型気管支炎という病気があります。鋳型気管支炎にはいくつか分類がありますが、その名の通り、気管支に鋳型のような痰が詰まってしまう病気で、ほとんどは小児に起こります。この病気は恐ろしく、分の単位で呼吸不全が進行し、人口呼吸器やECMOと呼ばれる人工心肺が必要になることが珍しくありません。

インフルエンザ感染に伴って鋳型気管支炎になったケースを小児科の先生からご連絡頂きました。いずれも重篤な呼吸不全を呈し、気管支の中にファイバースコープを入れて鋳型になった痰を取り出してなんとか治療できた、ということでした。

この鋳型の痰を調べてみると、好酸球が著しく集まっており、エトーシスを起こしていました。また、程度の差はあるものの、シャルコー・ライデン結晶も見つかります。気管支の中で、なんらかの刺激によって好酸球が自爆を起こし続け、粘性のある細胞外トラップを産生していることが、固い粘液の一因になっていたと考えられます。

やっぱり、「つまるところ好酸球」なのかもしれません。

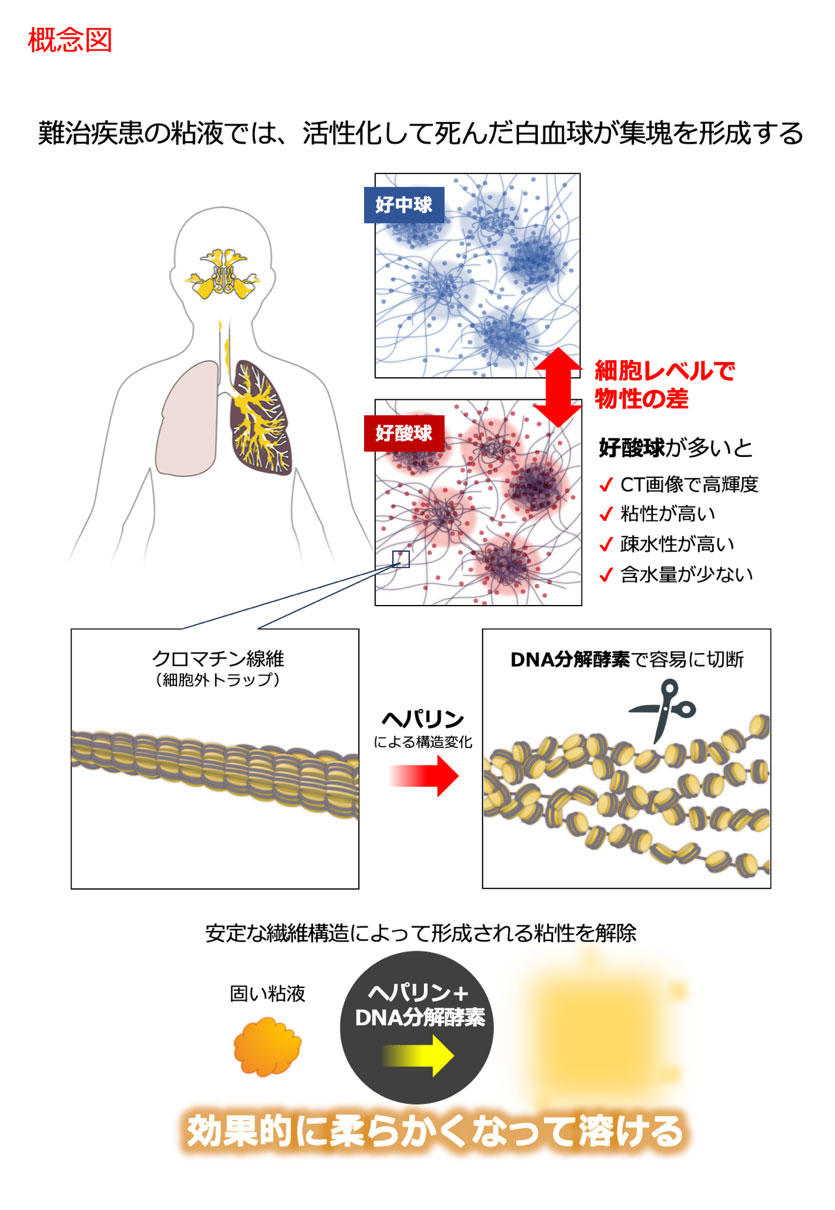

18.好酸球性疾患の粘液は水分が少ない

好酸球が関係する一部の病気では、体の場所は違えども、なぜか粘液が固く粘っこいのが特徴になっています。好酸球性副鼻腔炎、好酸球性中耳炎、アレルギー性気管支肺真菌症、アレルギー性副鼻腔真菌症、線維素性睡液管炎、一部の好酸球性喘息や鋳型気管支炎などで固い粘液がみられます。これらは総じて重症で難治性です。

昔から、医師や研究者はこのような粘液を様々なかたちで表現してきました。世界中で発表されている論文をみても、「粘液栓」「チューイングガムのよう」「ニカワ状」「粘土状」「ピーナッツバターみたいな」「アクセルグリースのよう」・・・などです。イメージが沸いてくるでしょうか? こんなものが詰まると体には色々な問題が起き、内視鏡や手術で除去しなくてはならなくなります。

患者さんのCT検査をすると、粘液の部分が白っぽく見える(高輝度になる)ことも知られています。そこで、副鼻腔炎の手術で除去した粘液を頂いて、チューブに入れてCTで撮影してみました。CT画像の白さを数値化してみると、粘液中の好酸球由来の蛋白の濃度とCT画像の白さに正の関係があることがわかりました。

粘り気のある物質を扱っている材料工学の専門家に相談して、レオメーターという測定器で粘弾性、熱重量計で含水率、接触角で疎水性をみることができました。これらの性質はすべて、粘液中の好酸球に関係していました。つまり、好酸球があればあるほど、粘液の粘り気が高く、水分が少なく、水をはじく性質を持っていたのです。健康な人の粘液は97%以上が水でできており、90〜93%以下になると粘液は詰まりやすくなるとされます。好酸球の多い粘液は、水分量がたった60%ほどしかなく、ピーナッツバターとそっくりな粘弾性パターンをもっていました。

好酸球は粘液の粘り気を作り出し、水をはじいて、水分を少なくするので、CTでも白く見えるのではないでしょうか?

19.好酸球は細胞レベルで粘っこいし水もはじく

一般的に粘液の粘り気は、「ムチン」と呼ばれる粘性物質で説明されています。上記のような病気では、ムチンの質が変わったり、大量に作られたりすることで粘り気が出るというのが世の通説でした。

しかし、粘液の中には大量の好酸球が集まっていて、そこで細胞外トラップを出しエトーシスを起こして死んでいます。そこで、大量の好酸球を培養液中で刺激してエトーシスを起こさせ、それを集めてみました。すると、粘っこい粘液とそっくりな塊ができました。さらにCT値、粘弾性、含水率や疎水性を測定してみると、好酸球性疾患の粘液とほぼ同じような特性を持っていることがわかりました。

比較のために好中球でも同じようにエトーシスを起こさせて集めてみると、水っぽい痰のような見た目で、好酸球に比べるとCT値や粘弾性が低く、水分量が多く親水性のある塊ができました。これは実際に好中球が多い細菌性炎症で見られる膿や痰の雰囲気によく似ています。エトーシスを起こした細胞だけで粘液の性質が再現できるのは、私たちにとって大きな驚きでした。

ちなみにこの研究を行うためには、普段の実験で使う100-1000倍くらいの好酸球が必要で、多くの協力者から血液を頂き数年を費やしました。なによりも、丁寧に集めた元気な可愛い好酸球を、ただ殺してしまうので、慰霊のために研究室に好酸球地蔵を作って拝んでいます。

20.粘っこい粘液を溶かす

患者さんの粘液の粘り気が好酸球の細胞外トラップにありそうなので、まずは細胞でつくった細胞外トラップの塊をどうやって溶かせるか試してみました。細胞外トラップはDNAの線維構造なので、DNA分解酵素を使ってみると、溶けるには溶けるのですが時間がかかることがわかりました。どうやらDNAがヒストンという蛋白に巻き付くトラップの構造が、分解酵素の反応を阻害しているようです。

色々試した結果、ヘパリン(本来は血液が固まることを防止する薬剤)を使うと、構造が緩くなってDNA分解酵素が効きやすくなることがわかりました。

実際の好酸球性副鼻腔炎の粘液に応用してみても、この組み合わせは粘弾性や疎水性を低下させることができます。ヘパリンもDNA分解酵素も、もともとほかの病気に使われる薬剤ですので、粘液で困る患者さんの治療薬としても安全に使えそうです。患者さんに届けるにはまだ時間が必要ですが、さらに効果的な方法について研究を続けています。

論文はこちら

21.おわりに-好酸球を研究する

好酸球がどこで何をやっているか、まだよくわかっていないことがたくさんあります。そこに光をあてるべく、世の中には好酸球の不思議にとりつかれて研究している人たちがいます。日本では「日本アレルギー学会」という学会でも議論されますし、「アレルギー・好酸球研究会」という研究会も毎年行われています。世界的なものとしては国際好酸球学会(International Eosinophil Society: IES)があります。ちなみに、私たちの研究も紹介されています(こちら)。好酸球研究を行う各国の基礎研究者・医師らにより構成され、1999年から2年に一度、国際シンポジウムが行われており、数日間にわたって研究発表と議論がなされています。2017年はスウェーデンで行われましたが、コーヒーブレイクでは写真のような好酸球をかたどったカップケーキが振る舞われました。オタクの世界?いや、研究者の熱意と愛情表現でしょう。

本研究はJSPS科研費15KK0329等の助成により行われています。