トップページ>これまでの道、そしてこれから描く未来 Vol.1

宮腰尚久教授インタビュー記事

これまでの道、そしてこれから描く未来

Vol.1

聞き手:木村竜太、東海林諒

撮影:木村竜太

今日はお時間をいただきありがとうございます。先生の人となりといいますか、学術面以外のところも知っていただける機会になればと思います。よろしくお願いします。

ありがとうございます。よろしくお願いします。

まずはじめに、これまでで一番印象に残る研究について教えていただけますか。

脊椎骨粗鬆症の研究です。

留学から戻った2000年に、佐藤光三名誉教授から大学の骨粗鬆症外来をやらせてもらうようになったんです。その当時も背骨が曲がった患者さんが外来にいっぱい来るわけです。

ただ、背骨が曲がった患者さんのなかには、「よろよろと家族に支えられながら診察室に入ってくる人」もいれば、「農作業ができて元気そうな人」もいて、この違いは何なのかな?って思ったのが最初のきっかけです。

当時、いろいろな論文や教科書を調べると、脊柱の後弯変形では痛みが出るとか、QOLが低下するなどと書いていました。つまり、脊柱後弯=QOLの低下みたいな感じでした。

ところが自分が見ている印象では、脊柱後弯以外にも、もっとQOLを低下させるものがあるはずでした。それは何なんだろうと言うことで、いろいろと調べたんですよ。

それでわかったことは、脊柱の後弯変形も確かに悪いことなんだけれど、それよりも筋力、特に背筋力の低下とか、あとは脊柱可動性の低下ですね。こういうものがむしろ重要な因子ということが分かったんです。

当時、南秋田整形外科に毎週出張していたので、そこで小玉弘之院長(現秋田県医師会長)にお願いして、私が診察していたすべての骨粗鬆症患者さんの全脊柱の中間位と前後屈のレントゲン写真を撮らせてもらいました。その写真を全部大学にお借りして、夜に一人で地道に計測したっていうのがはじまりなんです。ここから最初の論文が出るまで3年かかりました。

セレンディピティ(serendipity)って最近よく聞きますが、この時の経験は、私にとってはまさにセレンディピティ、つまり“探していたものと異なるものを発見する”でした。当初、予想していた結果は、やっぱり日本人でも脊柱の後弯があればQOLが低下するだろうとか、ADLが障害されるだろうと思ってたんですけど、個人のバリエーションが大きくて、時間をかけた割にあまりよい結果が出なかったんですよ。

これはダメだと言うことでそこで諦めていれば、今に続く研究はなかったんだけど、またしぶとく調べなおしてみて、既存椎体骨折や脊柱後弯よりも背筋力と脊柱可動性のほうが重要かもしれないっていうことがわかった時は、まさにセレンディピティの瞬間でしたね。

今だと背筋力や可動性が重要だってこと、当たり前じゃないですか。背筋力訓練は保存治療のゴールドスタンダードになりつつあるし、考えてみれば、脊柱の可動性が悪くなると動きづらくてQOLが低下するっていうのもわかります。でも、あの頃はそういう概念があまり無かったんです。

実は、私は脊椎をやる前に膝の手術を200例くらいやっていて、膝って動くから膝であって、動かないと不自由じゃない?っていつも思っていました。

なのに脊椎にはどうして動きの研究が少ないんだろうって、当時思ってたんですね。

あとは、膝の場合は四頭筋訓練を一生懸命やるのに、なんで脊椎では背筋訓練をやらないのとか。

そんなこともあって、脊柱の可動性を残して背筋力を維持するのが良いんじゃないかっていう仮説が当時出てきました。それを証明できて、これまでの研究にずっとつながっています。

そうなるとやっぱり、QOLと背筋力、脊柱可動性との関係を最初に調べたこの研究が、思い出深い研究ということになりますね。

こんなストーリーがあったこと知りませんでした。すごく面白いって改めて思いました。

当時これを骨粗鬆症学会などで発表した時は、かなりセンセーショナルだったんですよ。偉い先生たちにも褒められました。

若かったけど、重鎮の先生に交じってシンポジウムに呼ばれたりして、そこから徐々にこの方面での自分の立ち位置が決まって、いろんな仕事ができるようになりました。

これを論文にしたのが2003年と2007年のものです。

2003年のOsteoporosis Internationalに載ったのが、2000年にレントゲン計測を始めてから最初に出た論文なんです。

(Miyakoshi N, et al. Impact of postural deformities and spinal mobility on quality of life in postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int. 2003;14:1007-1012.)

そして、さらにエビデンスを追求して、“胸椎よりも腰椎の可動性がより重要”などの結果を出したのが、2007年の論文です。

(Miyakoshi N, et al. Back extensor strength and lumbar spinal mobility are predictors of quality of life in patients with postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int. 2007;18:1397-1403. )

Osteoporosis Internationalって骨粗鬆症の分野で最高のジャーナルじゃないですか。当時はかなり敷居が高くて、なかなか載るイメージはなかったんだけど、地道にやったことが世界に認められたっていうのは今でも思い出ですね。

ロマリンダ(Loma Linda)に留学したときの研究では、もっとインパクトファクターが高い論文を書いてるけど、それは自分のアイディアというよりは、留学先のボスのアイディアで、大学院生がテーマを与えられてやってるようなものなんですよね。

それはそれで価値があることなんだけれど、自分の疑問から始まって成果を出したっていう意味では、こっちの論文のほうがいい思い出かな。

思い出の学会はありますか?

思い出の学会といえばASBMR(American Society for Bone and Mineral Research:米国骨代謝学会)ですかね。ASBMRでは昔から発表してますが、うちから一番最初に発表したのは私なんです。

なかでも、いちばんの思い出っていうのは、留学した時の研究を口演発表した2000年のASBMRなんだけど、ASBMRの口演発表ってなかなかないんですよ。

あれはトロントでの学会で、3階吹き抜けのオペラハウスみたいなすごい会場での発表で、質問もいろいろされて、すごく緊張して発表しました。

そしたらそれがTravel Grant Awardっていう賞をもらったんですよね。

ASBMRで賞をもらうっていうのは、骨代謝の分野ではとても名誉なことなんで、この学会がやっぱり一番強烈に印象に残ってますね。

その時は秋田から行きました。途中、ロマリンダに寄って、ロサンゼルスからシカゴ経由でトロントに行ったんだけど、シカゴにハリケーンが来てしまって、オヘア空港で半日ぐらい待たされて、トロントに着いたのが深夜の1時とか2時。そしたらさらにロストバゲージにもあってしまって。

手続きして空港の外に出たらもう誰もいなくて、真夜中の暗い空港でひとり状態です。荷物もなくて、タクシー呼んだら怖そうな黒人で、それで心細くホテルに行っても着替えもない状態で何日か過ごしました。

携帯電話が無い時代だったので、毎日、ホテルから航空会社のロストバゲージに何度も電話したんです。そしたら発表の直前に見つかって、ぎりぎりスーツが間に合った。それを着てすぐに会場行って発表したら賞をもらって。本当にバタバタでしたね。

だから、そういった意味でも非常に思い出のある学会なんですよね。

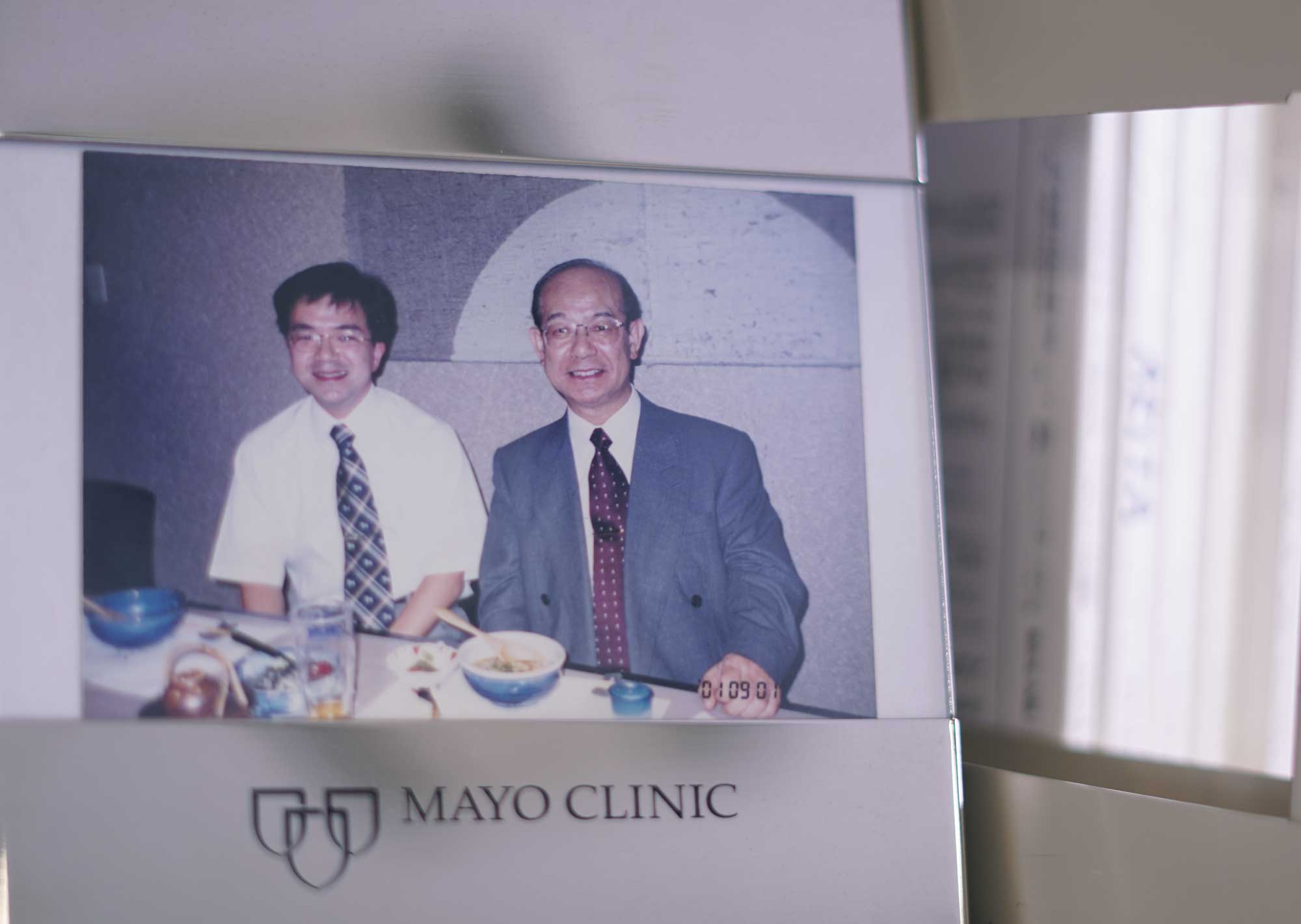

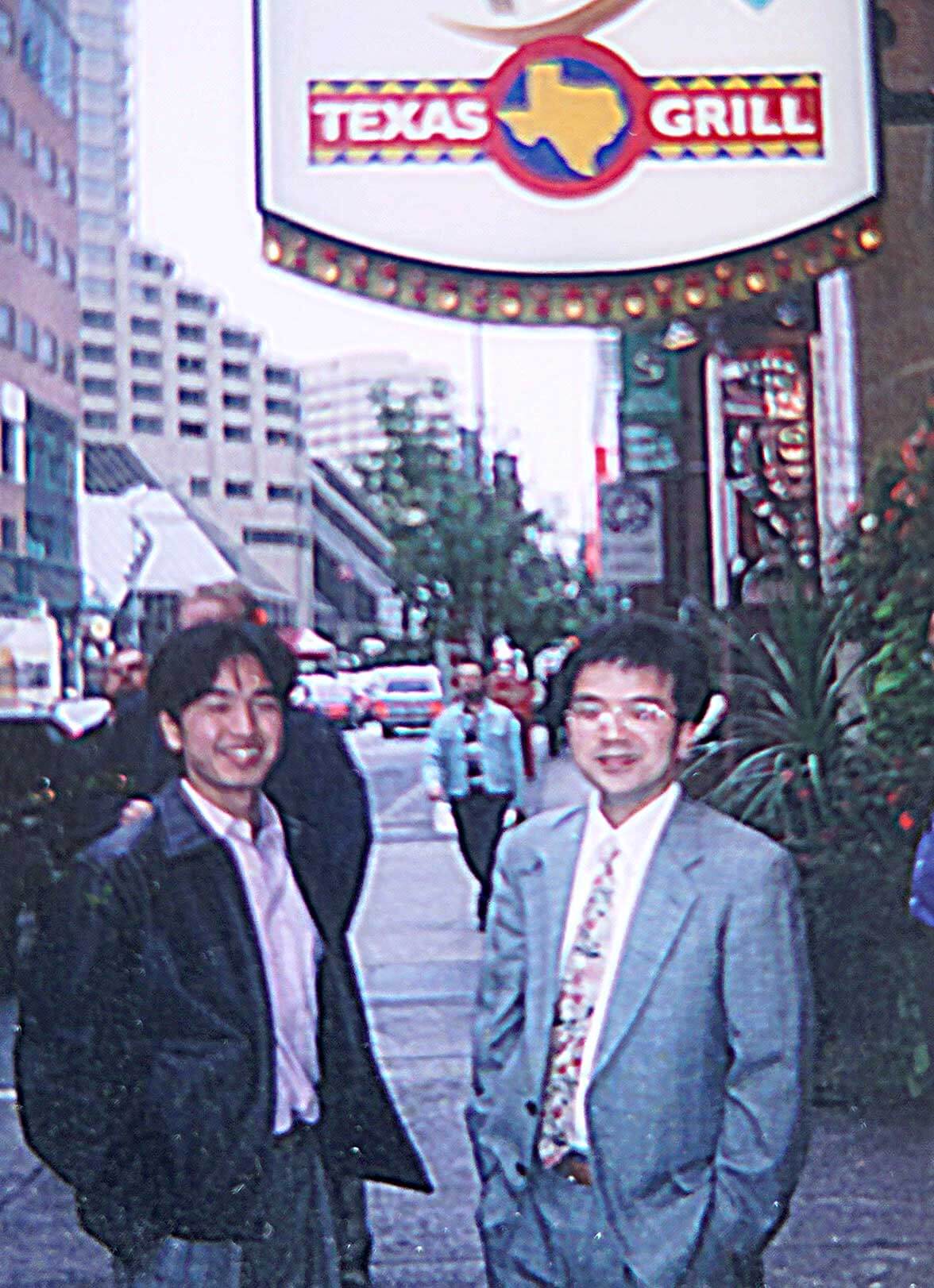

この時に私と一緒に行ったのが、その後、亡くなってしまった鈴木浩司先生です。当時大学院生でした。浩司先生は成田からトロントに直行でした。一緒にトロントで撮った写真がこれなんです。

この写真は今でもずっと飾ってあるんだけど、浩司先生はその後、学位論文の執筆中に亡くなったんです。

彼の学位論文は私が仕上げました。彼の名前で。宮城の築館出身だったんで、Boneに掲載された学位論文を築館のご両親に届けに行って、墓前に供えてもらいました。

やっぱりトロントでのASBMRは、浩司先生ともつながって、強烈な印象に残っている学会ですね。

海外発表もそうですし、こういったトップジャーナルに載せるっていうのは、宮腰教授が切り開いてこられたと思います。「手法」ではないんですが、やり方だったり、どうすればいいかっていうところは、ご自身で身につけられたものでしょうか。それとも留学先で指導を受けて確立された方法なのでしょうか?

私が留学先で得たのは、論文を書いた時のreviewerとのやりとりです。

論文を書くところまでは日本でもできてましたが、reviewerとのやりとりは、なかなかうまくできなかったんです。留学先のボスのモーハン(Mohan)先生が書いたレスポンスレターを読ませてもらって勉強することで、reviewerと戦える力がついたっていうのが、留学のひとつの財産です。それから後輩たちの論文もいいジャーナルにどんどん載せられるようになったんですよ。

帰国して最初の頃の大学院生の学位論文は、一字一句、私が全部直して出してたんです。

これまでのことをどう自分で切り開いてきたかっていうことについては、基本的には、リサーチは全部自分のアイディアで、いろいろ調べてやってきたつもりです。興味があれば自分でやりたくなるんです。

基本的に私は、何に対しても興味を持ってしまう部類の人間だと思います。

家ではテレビもよく見るし、歌やカラオケにも興味があるし。昔は島田名誉教授ともよく歌っていました。

とても上手ですよね。

何にでも好奇心は元々あるし、「あ、これいいな」と思えばすぐそれをやろうみたいな感じです。だから若い頃は留学させてもらったり、トラベリングフェローにもたくさん応募して行って来ました。

これまで立ち上げてきた研究の最初のきっかけは、もちろん、佐藤光三名誉教授に骨代謝研究をご指導いただいたことです。大学院を卒業しても興味が尽きなかったから、今でも骨代謝研究をやっています。興味があるからいろんなアンテナを張って、そこから情報を得てやってきたつもりです。

研究に関しては、人からやれと言われてやったことは、多分あんまりないんじゃないかと思うんですけどね。

そういうの大切なんだろうなって思います。やらされる研究ではなく、自身でどんどんやりたいっていうことに取り組まれた結果なんですね。

自分がラッキーだったのは、佐藤名誉教授にご指導いただいたこともそうですけど、やっぱり長い間、島田洋一名誉教授の下で過ごすことができたことだと思います。島田名誉教授はやりたい事を否定しない先生なんですよ。

ただし、これは私も同じ考えなんですけど、わがままで「これだけやらせてくれ」というのではなく、何かの成果を得るためにしっかりとストラテジーを持ってやることが、とても大事です。

そういうことは島田名誉教授も皆さんに教育してくれてたと思います。その代わり一生懸命やろうとすれば、まず「やれやれ」って言ってくれる先生でした。

上から押さえつけられないこともすごく大事で、研究は伸び伸びやることです。その経験を自分も持ってるので、これからの先生たちがやりたいことは、よっぽどでない限り、どんどんやらせてやりたいって思っているんです。ただし、自分本位のわがままだけっていうのはダメです。

今は多様性を尊重する時代で、個人差も大事なので、実は伸びたい人はどんどん伸ばしたいけど、伸びたくない人は無理しなくてもいいのでは、っていう気持ちもあるんです。

ただ、伸びたくない人にも最初はしっかりと教育をして、「伸びるとこれだけいいことがあるんだよ」っていうことを実感させたいです。そうすると考えかたも変化して、その人の将来は違う方向に向かうと思うんですよね。

その一番のチャンスは大学院生の時期だと思います。

前から口酸っぱく言ってるのは、大学院生の時は皆さんの将来にものすごく大事だっていうことです。研究は苦しいかもしれないけど、成果が出れば誰だって嬉しいはずです。

大学院生のときに、こっちから与えられた研究から新たなリサーチクエスチョンが出てきて、それを院生自らがやってみたいと言ってくれることがあれば、それは私としては非常に嬉しいことです。

今、阿部和伸先生が、良い論文書いて、つい最近学位審査が終わったばかりなのに、また自主的に第2弾の論文を書いてるんですよ。学位研究の残りのデータ使ってです。彼、データいっぱい持ってるからね。こういうふうに学位取ってハイ終わりっていうんじゃなくて、取ってからも自主的に書いてるわけだから、これはすごく嬉しいんですよ。

そこで終わっても別にいいんだけどね。

でも、やりたい人には学位とってからでも、ぜひ研究を続けてもらって、できればその後、留学してもっと学んでもらいたいですね。若い人にはそういった目標も持ってもらいたいと思います。

大学院はリサーチクエスチョンを自分で作っていく、いい教育の場だっていうお考えなのですね。

大学院生の時にインパクトファクターが高い論文を書くことは、その人の将来にものすごくプラスになります。でも、卒業した後で、臨床でも基礎でも、疑問を持った時に自分だけで解決できる能力を身につけることのほうがもっと大事だと思っています。

考えてみれば、常に論文を書いてる人っていうのは、そういう能力を持ってる人ですよね。そういうことができる人をたくさん育てたいというのが、自分の希望なんです。