医療関係の方へ

医療関係・企業の皆様へ

医療関係・企業の皆様向けに、医学部医学科の教育・研究などの情報を発信しております。

- ①秋田県との迅速免疫組織化学染色装置の開発:胸部外科学講座(南谷佳弘教授)

- ②慢性気道アレルギー炎症を制御する新規メカニズムの解明:微生物学講座(海老原敬教授)

- ③非侵襲非造影MRI拡散強調画像の臨床応用:放射線医学講座(森菜緒子教授) NEW!

- ・秋田大学研究シーズについて NEW!

①産学連携の精華:秋田大学医学部と秋田県による迅速免疫組織化学染色装置の開発

ナビゲーション手術・個別化医療技術を開発する医工連携は、悪性黒色腫や乳癌で先駆けとなったセンチネルリンパ節同定装置開発に遡ります。秋田大学医学部・胸部外科学講座では、先代・小川純一先生が数多くの先駆的かつ独創的研究を推し進め、「磁力を用いたセンチネルリンパ節同定機器」の開発を行ってきた教室の歴史がありました。

JCOG0802/WJOG4607L 第III相試験は、肺野末梢小型(最大腫瘍径2cm以下、かつ充実濃度の径と腫瘍最大径の比0.5 超)非小細胞肺癌において、区域切除の肺葉切除に対する全生存期間における優越性が初めて示された、日本が世界に先駆けて報告した臨床試験です。その 肺区域切除術が根治術となり得るためには、本来pN0(病理学的に肺門・縦隔リンパ節転移がないこと)が必須 とされています。リンパ節の術中迅速診断を多用し、転移陽性の場合、標準治療である肺葉切除術に切り替えるなどの工夫がなされていますが、病理組織標本の最も基本的 な染色方法であるヘマトキシリン・エオジン染色のみでは、節内辺縁に偏在する微小ながんの転移を同定できない問題を抱えます。微小転移を見つけるためには免疫組織化学染色(以下、免疫染色が有用とされます。しかし、免疫染色は2時間以上の染色工程-診断時間を必要とするため、今までは術中迅速診断として利用できませんでした。

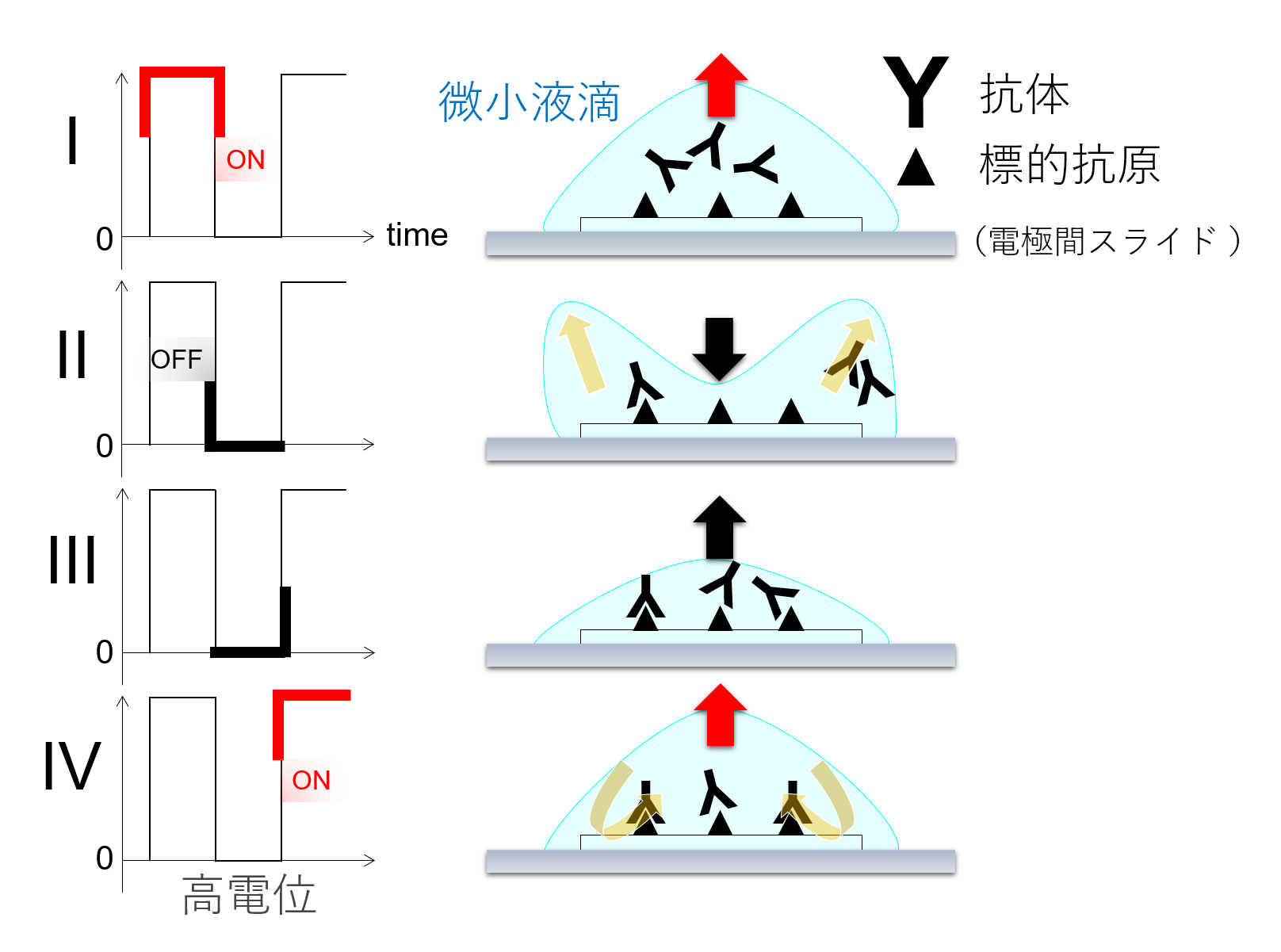

この問題を解決するため、現職である南谷佳弘胸部外科学講座・教授が中心となり、その卓越したリーダーシップの下、秋田エプソンや秋田県産業技術センターと共同研究・技術開発 を行い、「電界撹拌技術」を応用した迅速免疫染色装置を開発しました。電界撹拌技術とは、パルス状電界を印加することによって液滴に吸引力が作用、上下方向に振動し、スターラーなどの介在物なしに撹拌反応が進展する世界初の革新的な技術です。免疫染色工程を最短13分まで短縮し、術中に客観的かつ正確な病理診断を得ることに成功しました(Imai K, et al. and M inamiya Y; R IHC Study Group. Intraoperative rapid immunohistochemistry with noncontact antibody mixing for undiagnosed pulmonary tumors. Cancer Sci. 2023 Feb;114(2):702 711.)。この研究は多くのメディアで話題となり、経済産業大臣賞を受賞しています。

免疫染色による術中診断が可能となることで、がんの様々な生物学的特性を術中・迅速に理解でき、 手術精度の向上、再手術が不要となるなど、医師や患者の負担が大幅に低減しました。

分子標的薬や免疫療法の進歩は治療概念を変えつつあります。しかし、分子生物学によるプレシジョン・メディシン(それぞれの患者に合った最適な治療を行う医療は個別化医療に包含されています。個別化医療は先人が積み上げた技術の継承と治療変革を融合する技術です。

電界撹拌技術を応用した迅速・免疫組織化学染色

②慢性気道アレルギー炎症を制御する新規メカニズムの解明

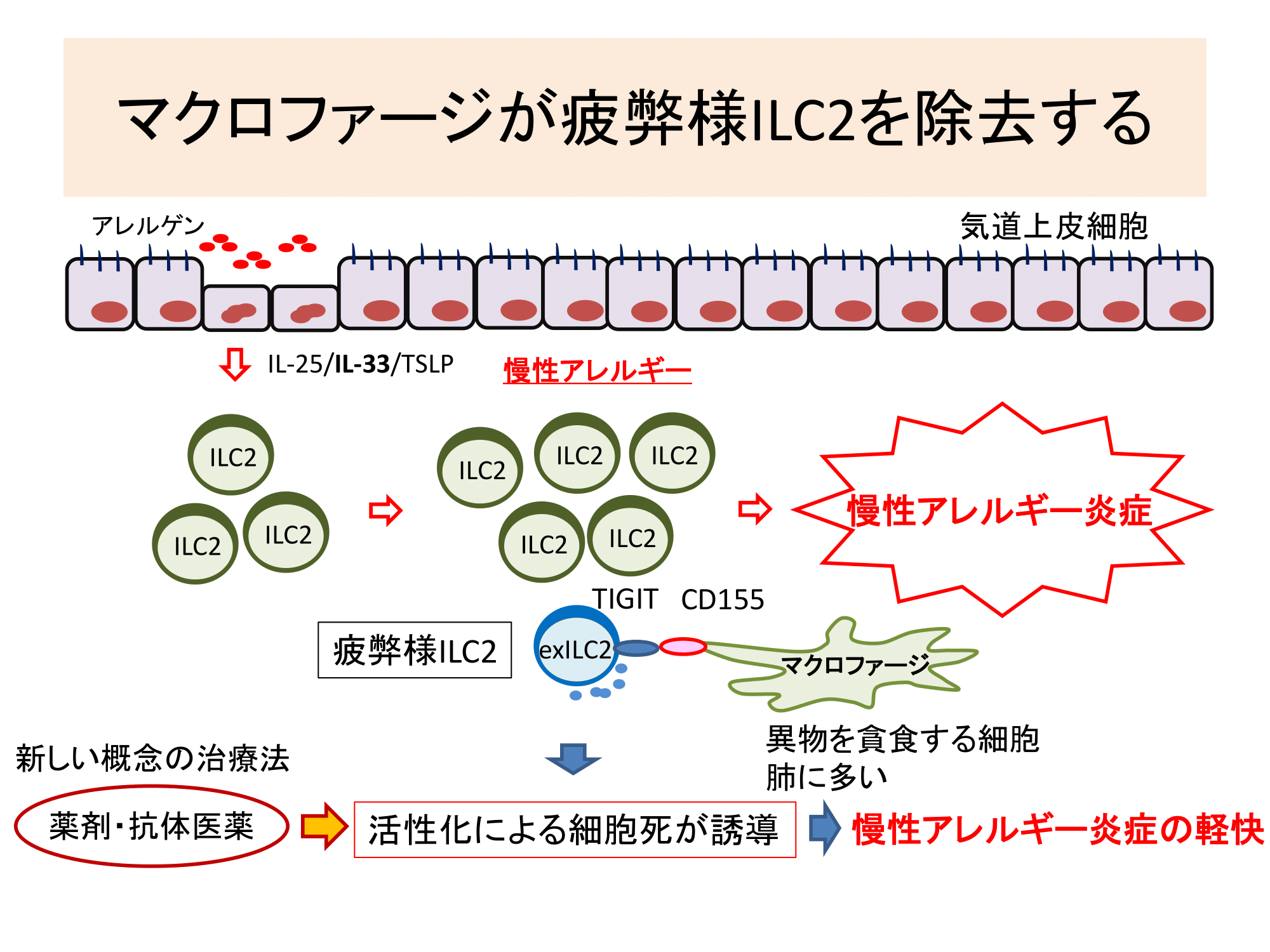

微生物学講座では、「免疫体質」を制御しうる細胞である自然リンパ球の研究を行っています。例えば、アレルギー炎症を起こしやすい人は、アレルギー体質とよく呼ばれます。近年、このようなアレルギー体質の原因に2型自然リンパ球(ILC2)という免疫細胞が関与していることが明らかになってきました。

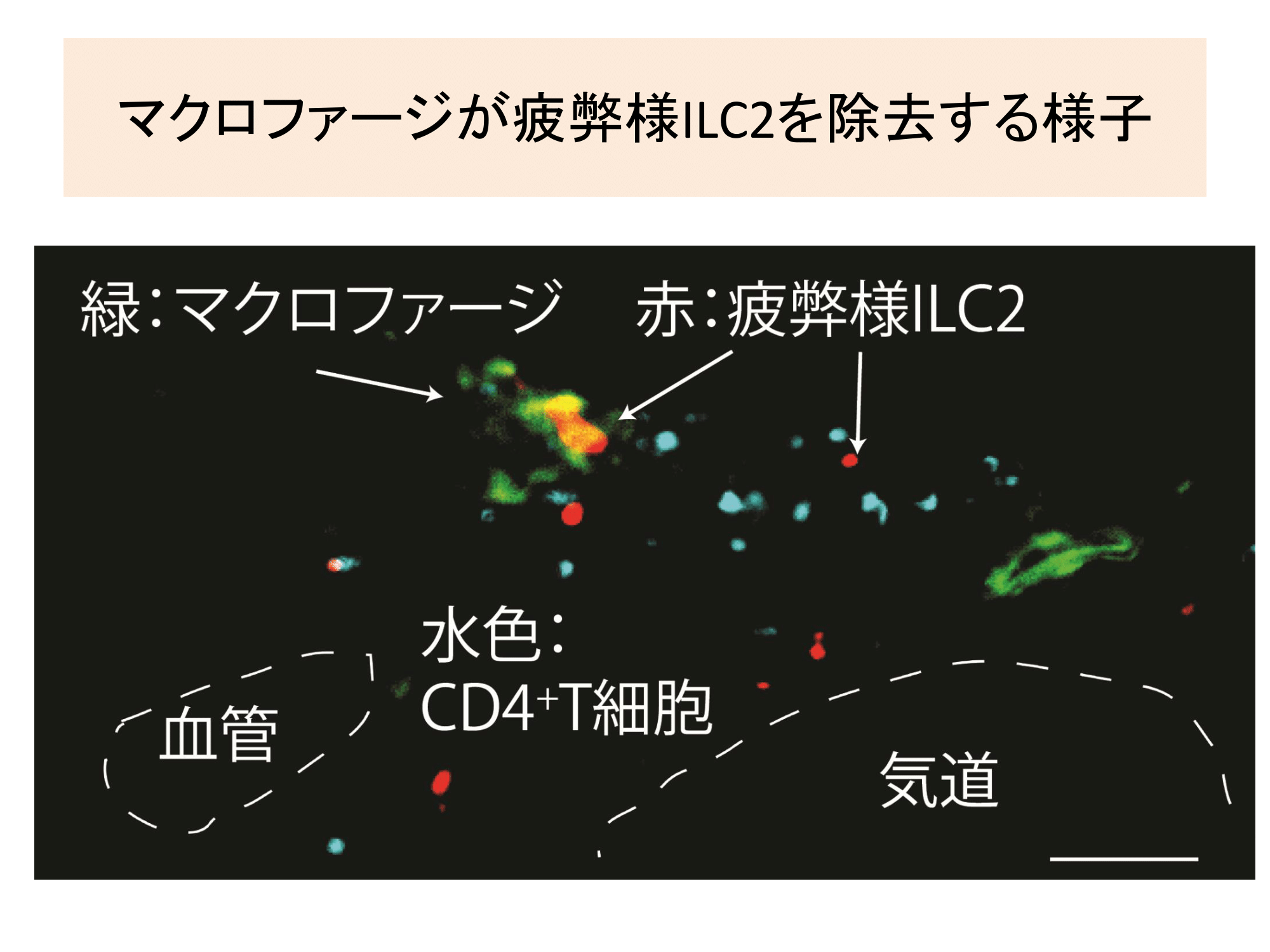

ハススダストや花粉のようなアレルゲンは、タンパク質分解酵素活性を持っているため、吸引されて気道に侵入すると、気道上皮細胞に傷害を及ぼします。すると、障害細胞からアラーミンという液性タンパク質群(サイトカイン)が放出され、その受容体を持っているILC2が活性化します。ILC2は、その後増殖し、アレルギーの原因となるインターロイキン-5(IL-5)やIL-13という液性タンパク質を放出し、アレルギー炎症を誘導します。よって、喘息や好酸球性副鼻腔炎のような慢性的にアレルギー炎症が起きている場合、ILC2が過剰に増殖しIL-5やIL-13を過剰に産生することが問題となっていました。生体の機能を維持するためには、過剰に活性化したILC2を除去するメカニズムがあるはずですが、そのような生体の作用は今まで報告がありませんでした。そこで、私達はマウスに慢性気道アレルギー炎症を誘導し、活性化ILC2の運命決定機構を調べた結果、1)非常に活性化したILC2はTIGITという受容体を発現し「疲弊様ILC2」になること、2)疲弊様ILC2は近くにいるマクロファージにより除去されること、を明らかにしました。このような現象は今まで明らかになっておらず、「ILC2の活性化による細胞死」と名付けました。患者さんに、この細胞死を適切に誘導できれば、慢性アレルギー炎症の新しい治療法開発につながる可能性があります。

(参照:Yamada T et al., J Exp Med. 2023. https://doi.org/10.1084/jem.20222005)

③非侵襲非造影MRI拡散強調画像の臨床応用:予後予測から術中断端診断へ

患者様に安全な非造影MRI検査の普及

MRI 撮像シークエンスの中でも拡散強調画像は癌の発見、診断に有用とされ、様々な領域で臨床応用されている非造影のシークエンスで、数分の撮像時間で水分子の熱運動の状態を画像化し、生体内の水分子、特に細胞外液腔の熱運動を可視化することが可能です。

拡散強調画像からはみかけの拡散係数(apparent diffusion coefficient; ADC)という係数が拡散の指標として算出され、この係数は理論的には静磁場強度などの装置や撮像法の影響を受けず、物理学的量として定量可能です。我々は拡散強調画像のADC値が乳癌の予後因子(細胞増殖指数、グレード、リンパ脈管侵襲)と関連することを示してきました(Mori et al. Radiology. 2015 Jan;274(1):66-73.)。術前MRIで予後因子を予測できることは、治療方針を決めるために役立ちますし患者様の予後を予測することも可能です。

術中断端診断への応用

乳房温存手術では術中迅速病理診断による断端陽性は、切除により“癌が取り切れていない”ことを意味し、局所再発に繋がります。乳房温存手術において術中迅速病理診断は重要ですが、手術時間延長は患者様への侵襲となりますし、手術にたずさわる外科医、病理医、看護師などコメディカルの負担増にも繋がります。

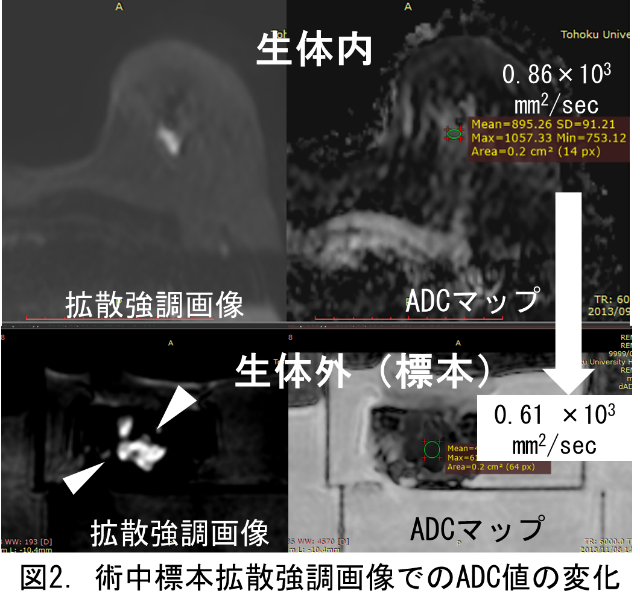

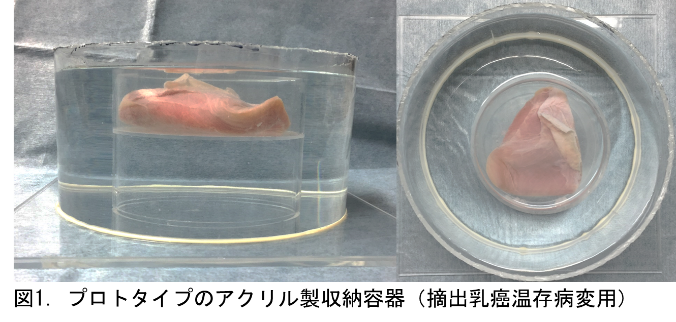

我々は乳癌術中断端診断のための超高分解能標本MRI拡散強調画像の開発を行っています。術中に患者様から摘出された乳房の標本を容器に入れて撮像するために、図1のような摘出標本用のアクリル製収納容器の開発を試みています。パイロットで生体内のMRI(通常の術前MRI)と生体外のMRI(摘出標本MRI拡散強調画像)を撮像したところ腫瘍が断端(標本の端)まで及んでいるのか否かを可視化することができました(Mori et al. J Surg Oncol. 2023 Mar;127(3):514-516.図2)。

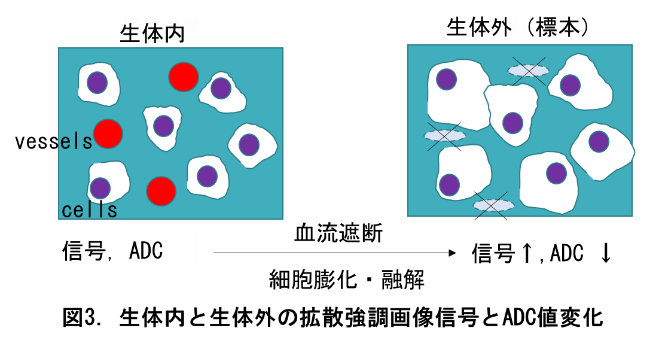

また生体内に比べ生体外では拡散強調画像のADC値が低下することがわかりました。一般的に癌組織では正常組織に比べ血流、細胞密度が高いです。我々は、生体外(摘出標本)では血流遮断、細胞膨化・融解の変化が腫瘍部で正常部より大きいため、結果として細胞外液腔のスペースが減少し、水分子の動きが生体内に比べ制限され、 ADCの低下、拡散強調画像での信号上昇をきたし、周囲正常部とのコントラストが明瞭になるという現象が起きることを予測しています(図3)。

術中標本拡散強調画像は手術室MRI装置への技術移行が進めば、乳癌以外の腫瘍における断端診断やリンパ節転移診断にも応用可能で、手術時間短縮、患者さん、外科医、病理医の負担の軽減につながります。

秋田大学研究シーズについて

地域社会の発展に貢献していくため 本学の研究紹介及び研究会紹介をPDFファイルで紹介しております。

医学部医学科の情報公開について

企業の皆様に向け、共に連携していけるよう、医学部医学科が取り組む様々な教育・研究などの取り組みを公開しています。