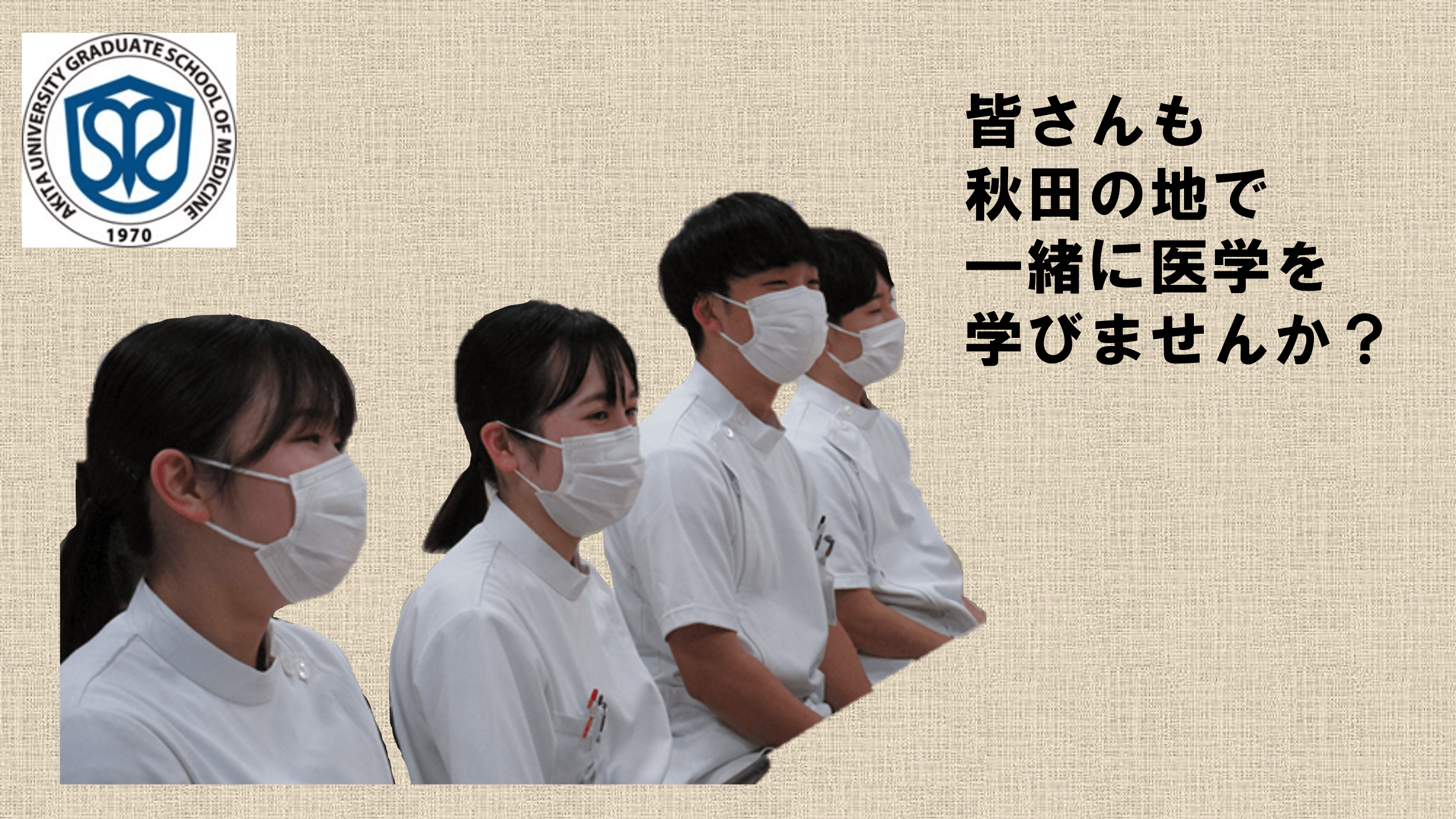

医学部医学科受験生と保護者の方へ

秋田大学医学部医学科を目指す小・中・高生と保護者の皆さんへ

秋田大学医学部医学科を目指す皆さんへ本学科教員及び在学生からのメッセージを掲載しております。

本学科の特色及びアピールポイントがわかる記事となっておりますので、ぜひ、ご覧ください。

①医学教育学講座 長谷川仁志教授

②医学科5年次学年代表 井上陸大さん

③医学部 短期留学プログラムの紹介

④学生広報インタビュー紹介

(医学部医学科二年生 内藤蓮さん)

⑤学生広報インタビュー紹介

(医学部医学科三年 小西美奈さん)

⑥学生広報インタビュー紹介

(医学部医学科五年 大久保知修さん)

⑦未来の医師を育てるカリキュラム

及川特任教授

⑧学生広報インタビュー紹介

(医学部医学科五年 池田侑生さん)

⑨学生広報インタビュー紹介

(医学部医学科四年 橋田岳人さん) NEW!

①秋田大学医学部医学科における6年間一貫教育の特徴

医学生の皆さんの効果的な学びを実現するために、入学直後の1年次から卒業時の目標を見据えて学部全体で先進的教育を展開しています。

是非、皆さんが目標とする理想的な医師を目指して、教育熱心な先生が多い本学で私たちといっしょに医学を学びましょう!!

―医学生の皆さんの効果的な学びを実現するために、

入学直後の1年次から卒業時の目標を見据えて学部全体で先進的教育を展開しています―

秋田大学大学院医学系研究科 医学教育学講座 教授 長谷川仁志

はじめに

本学医学部は、1970年開設当初から、教育を重視して臨床と研究を発展させる学部の責務を果たすことを目標として、先進的な体制づくりの上に教育改革が進められてきました。その歴史的な流れを基盤とする現在の医学教育カリキュラムでは、医学生の皆さんが6年間安心して段階的に学べるように、1年次からの各種シミュレーション教育や客観的臨床能力試験(以下OSCE:Objective Structured Clinical Examination )の実施、デジタル教育手法を活用した各講座による効果的な教育展開など、将来予想される医療展開の一歩二歩先を見越した先進的な医学教育を取り入れております1、2)。

医学教育の世界規準に沿った学生の皆さんの学びやすさを重視した取りくみを推進し、全国的に高い医師国家試験合格率を維持している3)本学部の医学教育について【1. 本学医学教育の特徴的な取り組み】【2. 6年間一貫教育における各学年の概要】の2つの視点で紹介いたします。

【1. 本学医学教育の特徴的な取り組み】

歴史的な基盤の上に改良が継続されている2015年からの現行のカリキュラムは、入学時から卒業時の目標を意識した6年間一貫カリキュラムのモデルケースとして、全国約50大学以上の医学部の教員・職員の皆さんの見学を受け入れてくることができました。その特徴について以下に示します。

(1)6年間の学びの集大成の卒業試験として、全国最大規模の16ステーション臨床実習後客観的臨床実技試験(Post Clinical ClerkshipClerkship(PCC)-OSCE)を全国に先駆けて実施してきました(2001年~)。この最終目標に向かって全教職員が連携して皆さんの学びをサポートします。

(2)学生の皆さんにとって効果的な学びを提供するために基礎医学、社会医学、臨床医学各分野が卒業時の目標に向かって連携して講義・実習・評価(統一試験)を行う統合教育が実施されています(2003年~)。

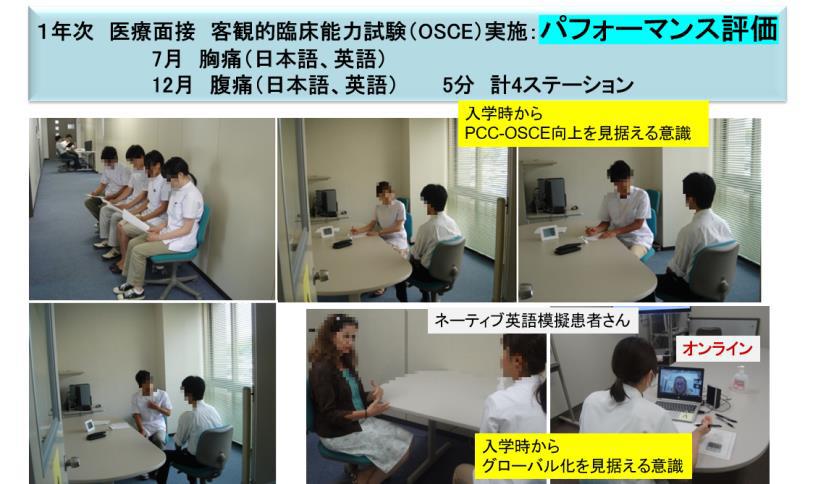

(3)早い時期から卒業時の最終目標を意識して学修をすすめることができるように、1年次の7月と12月に医療面接OSCE、心エコー・腹部エコー・肺の聴診OSCEを導入しています(2010年~)4)。

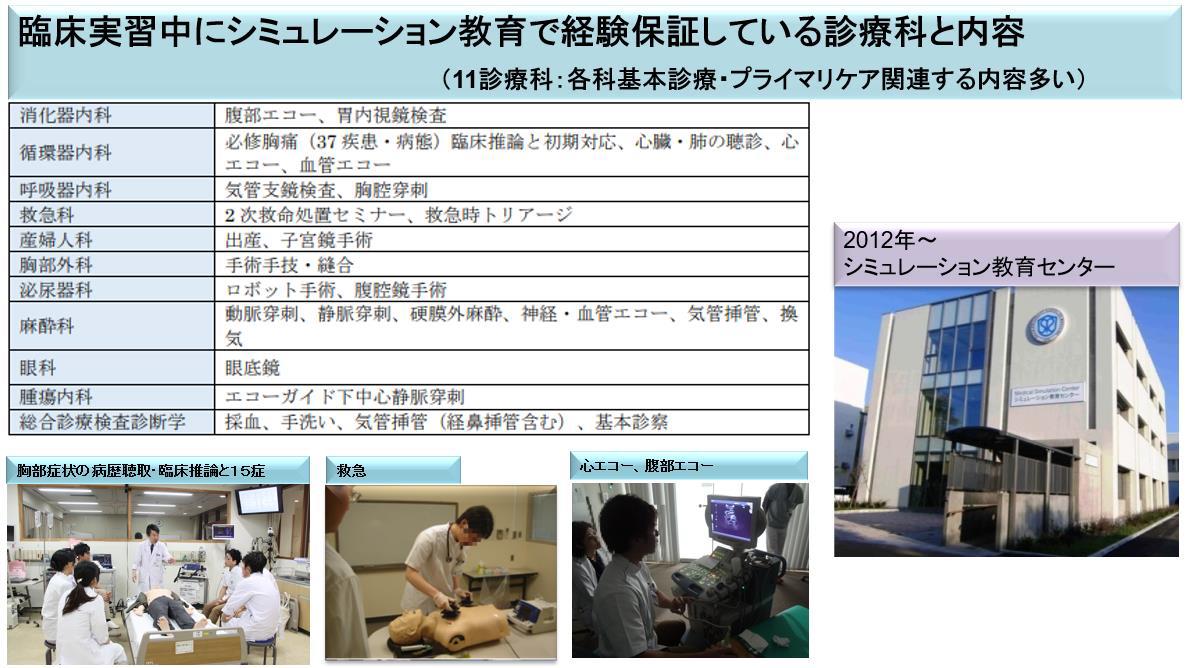

(4)東日本最大規模のシミュレーション教育センターを開設して、1年次からの継続的な実践演習、4年生からの各分野臨床実習中の必須症例の経験保証のためにシミュレーション教育を充実しています5)(2012年~)。

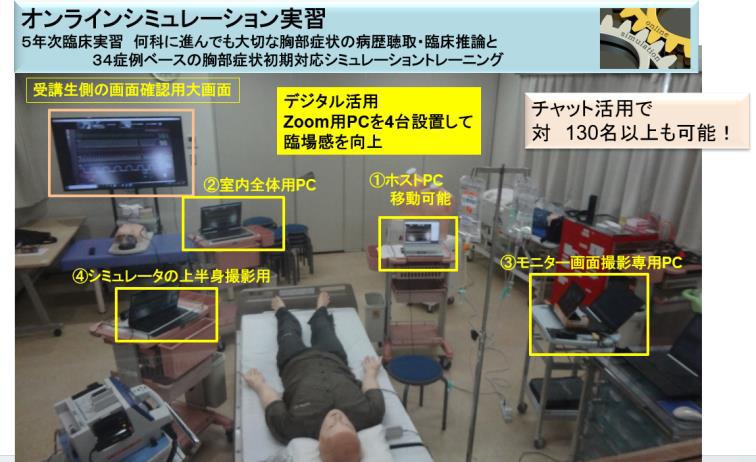

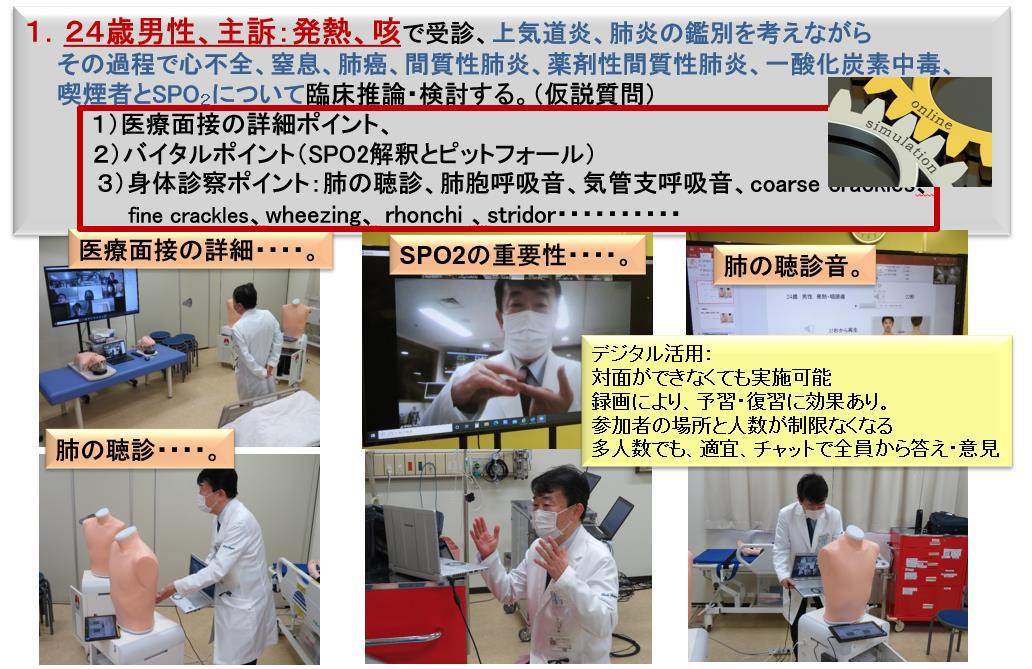

(5)e-ラーニングシステムをウエブクラスに統一して、学部全体でデジタル教育の推進がはじまりました(2016年~)。その後、COVID-19への対応でシミュレーション教育のオンライン化など各分野のデジタル化が進化しましたが、今後、対面とオンラインのバランスよく効果的な学びを提供しています。

クラス全体への学修などシミュレーション教育の機会が増えることで学修効果を上げることを図っています。

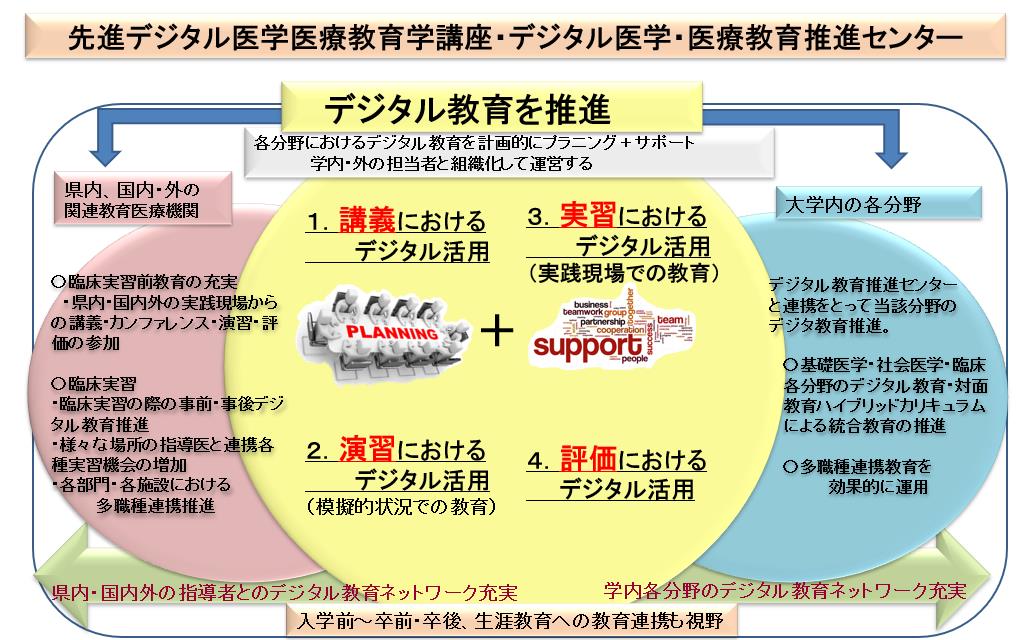

(6)全国的に早い時期から、医学教育センター(2006年~)、医学教育学講座7)(2013年~)、総合臨床教育研修センター8)(2014年~)といった教育に特化した部門が開設され教育体制を充実してきました。さらに、今回、国内初となる先進デジタル医学・医療教育学講座/デジタル医学・医療教育推進センターが開設されました6)(2022年~)。デジタルネーティブ世代である次世代の医学生の皆さんの効果的・効率的な卒前~生涯教育の展開に必須となる学内各分野と県内教育協力医療機関のデジタル教育の充実とネットワークの強化が進められております。

【2. 6年間一貫教育における各学年の概要】

(1)1年次:入学直後から卒業時の目標を意識した臨床医学~基礎医学の学修が始まります。

医学生が医学教育の意義を学びさらに卒業時の目標を早い時期から意識することで、無理なく安心して6年間学べるように、1年次の教育を特に重視しています。以下に示す世界基準で推奨される教育展開により、入学直後から将来何科に進んでも大切な卒業時の知識・技術・態度を包括した実践的な能力の最終目標を意識することができます。

1)入学直後に6年間の医学教育の詳細を学ぶとともに、基礎医学・臨床医学・医療行動科学を統合させた重要症候(胸痛・腹痛)ベースの臨床推論・医療面接コミュニケーションスキルの学修・演習が通年で実施されます。

2)東日本最大規模のシミュレーション教育センターを活用し、将来、どの分野でも必須となる心エコー、腹部エコー、肺聴診のシミュレータを活用した実践演習がはじまり、臨床のポイントを把握した上で、2年次の解剖学実習をはじめとする基礎医学学修へとつながります。

3)上記1、2の評価は、7月と12月にOSCEで行われます。この時期にOSCEを経験することで、6年間の医学教育目標をしっかり意識することができます。

4)専門科目である6月からの生理学、生化学の学びの前に必要な知識として医系生物が4~5月に集中講義で実施されます。

5)後期には、臨床の学びを意識した解剖学、組織学・発生学、生理学、生化学などの専門科目の講義・実習がはじまることでモチベーションアップにつながるとともに2年次の負担を軽減しています。

(2)2年次:基礎医学学修

世界基準に沿って、臨床医学を学ぶ上での重要ポイントを意識した各分野基礎医学の講義・実習が数週間単位で分野別に実施されます。1年次に導入されている科目に加えて、微生物学、免疫学、薬理学、病理学について、臨床医学における疾患や病態理解を目指して学びます。並行して社会医学(公衆衛生、倫理、キャリア教育)が実施されます。

いずれも将来どんな分野に進んでも大切な知識・技術・態度を包括した実践的な能力を卒業時に修得することを意識して講義・実習が行われます。解剖学実習をはじめ基礎医学実習の評価では、医学教育の中心であるプロフェッショナリズム(信頼性、思いやり、倫理感など医師としてあるべき資質を包括)を評価する臨床実習の際の評価表を改変したものを用いてこの時期から評価を受けます。

(3)3年次~4年次前期:臨床医学・社会医学学修、研究配属、基本的診療技能

4年次後半からの診療参加型臨床実習にむけて各分野が数週間づつユニット別に統合した臓器別の臨床医学講義が進められるとともに、臨床と関連深い社会医学(公衆衛生、法医学)を学びます。

3年次1学期の火~木曜日の午後は、基礎医学・社会医学各分野の研究室に配属となって各分野の研究について実践的に学び、リサーチマインド・手法を修得します。この期間に学会発表演題抄録や英語論文を完成する部門もあります。

4年次4月~7月の基本的診療技能講義・演習では、各分野が協力して主要症候の臨床推論や身体診察、基本的診療手技の実践演習を最新のシミュレーター等を活用して行います。8月末に行われる公的な試験である共用試験機構によるCBT(Computer Based Testing)とOSCEを受験し、これらに合格することで学生医としての診療参加型臨床実習を開始することができます。

(4)4年次後期~5年次前期:診療参加型臨床実習1(CC1)、学内各診療科

大学各診療科を1~2週間の期間で診療参加型臨床実習を行います。この間、主治医チームの一員として病棟・外来患者さんを受け持つとともに、各種検査や手術などに参加します。各科実習期間内のタイミングによって、どうしても実際の担当患者さんで経験できない重要な診療や手技については、多くの診療科でシミュレーション教育で経験保証します。また、CC2に向けて臨床推論力を高めるために、毎週金曜日の午後は、主要症候ベースのカンファレンスが行われております。5年の前期終了時には、CC1終了後の卒業中間試験(2割相当)として、主要症候の臨床推論など基本的な診療に関する統一試験を実施し、CC2の質向上へとつなげます。

(5)5年次後期~6年次前期:診療参加型臨床実習2(CC1)、学内各診療科・県内医療機関、海外留学

CC2では、CC1の経験を生かして、より本格的な診療参加型臨床実習が行われます。

はじめに、県内の研修病院における3週間の診療参加型臨床実習が実施されます。その後、4~5週間単位で、大学各科、県内医療機関において診療参加型臨床実習が行われます。海外の大学医学部への留学(米国のピッツバーグ大学(2名)、ハーバード大学(2名)、ハワイ大学(1~2名)、フランスのリール大学(3名)、イタリアのカリアリ大学(3名)、中国・華中科技大学(2名)等)も、この時期に実施されます。

(6)6年次後期:卒業統一試験(8割相当)、PCC-OSCE

卒業統一試験(8割相当)後、集大成としてのPCC-OSCEが16ステーションで行われ、卒業の判定となります。現行のカリキュラムでは、無理なく100%近い卒業試験の合格率となっております。

以上、6年間一貫教育における各学年の概要9、10)について述べてきました。集大成としての診療参加型臨床実習や卒業試験について1年次から意識できるカリキュラム構成により、皆さんが安心して学べる教育環境の充実を目指しております。本学では、本学や 国内・外の医育機関で様々な経験を積んできた教育熱心な先生が多く、個々の医学生の成長のために学部全体を上げて対応しています。

是非、皆さんが目標とする理想的な医師を目指して本学で私たちといっしょに医学を学びましょう!!

参考文献

②秋田大学医学部医学科を目指す皆さんへ

秋田大学医学部医学科 5年次学年代表 井上陸大

こんにちは、秋田大学医学部医学科5年次学年代表の井上陸大です。早くから医師を目指す小中学生、進路や志望校決めに悩んでいる高校生の皆さんに、より具体的に学生生活をイメージして、少しでも秋田大学医学部に入りたい!と思ってくれたらと思い、私が秋田大学を選んだ理由や、大学で学んだこと、今後の進路についてお話しします。

【秋田大学を選んだ理由】

志望校を秋田大学に決めたのは高校3年生の夏頃で、それまでは地元の大学か秋田大学かで悩んでいました。山から海まで自然がたくさん、観光地がたくさん、など理由は様々ありましたが、何よりの決め手は、1年次から臨床に直結する授業があること、4年次後半という比較的早期からの診療参加型臨床実習があることでした。しかし、当時は「早くからいろんな経験を積んで、立派な医者に近づくことができそう」というような、漠然としたイメージしかできていませんでした。

【大学で学んだこと】

実際に秋田大学に入学すると、入学式の翌週から早速、長谷川先生の「初年次ゼミ」(1-(3))という授業が始まりました。この授業では、先生役と患者さん役に分かれての医療面接(今日はどうされましたか?痛み出した時間、部位はどこですか?など)の練習や、シミュレーション教育センター(1-(4))を利用した心電図やエコー、聴診器の演習をしました。初めは医学の知識がほとんどない状態での実践なので戸惑うこともありましたが、毎週復習をしながらの授業だったので、回数を重ねるごとに、「医学的知識」と「臨床での実践」の繋がりを実感することができました。

その後は1~4年次にかけて基礎医学・臨床医学を学びますが、1年次の時点で座学がどのように臨床に役立つのかを知ることができていたので、その時々で勉強することが数年後の病院実習や医師人生に直結すると思うと、より集中して、かつ楽しく学習することができました。

試験形式は年1回または2回の統一試験(1-(2))で、各科目ごとの試験ではなく、全科目が混ざった選択式問題を一度に解きます。試験が一つにまとまっているのでテスト期間は短くすみますが、一つあたりの試験範囲は膨大なので負担の面では一長一短です。しかし、複数科目を同期間に勉強することで、各科目の横の繋がり(実際の患者さんは1科目だけの試験のように1:1対応ではなく様々な病態が絡んでいます)を意識、整理することができました。

臨床実習では、指導医の圧倒的な縦断的(単科の深さ)・横断的知識と実践力を目の当たりにしながら、日々学ぶことばかりです。少し話は逸れますが、4年次の10月から実習が始まるカリキュラムのおかげで、4年次の冬休みやその後の春休みなどの早い段階から初期研修病院決めのための病院見学に行けるのも大切な魅力の一つです。

必須の教育課程よりもさらに深く学びたい人は、3年次の研究室配属( 2-(3))をきっかけにそのまま研究を続けたり、興味のある研究室に直接通ったりすることで、際限なく広がる医学の世界に没頭しています。臨床に興味がある学生も臨床見学/実習のような形で、他の学生よりもひと足先に現場に足を踏み入れています。私は、高学年になり将来を考えるようになって初めて、秋田大学の恵まれた環境に気づき、活かし尽くそうと決意したばかりです。学びたいという意思があれば、とことん付き合ってくれる先生がたくさんいます。これから秋田大学への入学を考えている皆さんには、ぜひ低学年のうちから、秋田大学を使い倒してほしいなと思います。

【今後の進路】

5、6年次になると、初期研修や後期研修に向けて、就活のようなものが始まります。例年、秋田に残る人や地元に帰る人、首都圏に行く人や自分の趣味に合った都道府県に行く人など様々です。初期研修の開始を遅らせて、医師以外の道で活躍する人もいます。医師になってからも、大学病院で教育や研究に携わりながら働いたり、市中病院で臨床を極めたり、開業したり、またはそれらを綺麗に分けずにやりたいことを兼ねながら働いたりと多くの道が広がっています。選択肢の多さに迷うこともありますが、とくに総合臨床教育研修センター(1-(6))の先生方は、なりたい医師像に近づくにはどうしたらいいか、一緒に悩み、考えてくれます。

私自身まだまだ進路に悩んでいる最中です。ただ、学生ながらに今思うことは、こんなにもわくわくする選択肢がたくさんある医学の道に進んできて本当に良かったということです。そう思えたのは、医学自体が興味深い分野というのもありますが、秋田大学医学部の楽しく素晴らしい環境があってこそだと思っています。医師を目指す皆さんには、諦めずにその気持ちを持ち続けて、そして少しでも行きたいと感じたら秋田大学医学部で、医学に触れる最初の6年間を過ごして欲しいです。それぞれの目指す医師像に向かって、一緒に頑張りましょう!

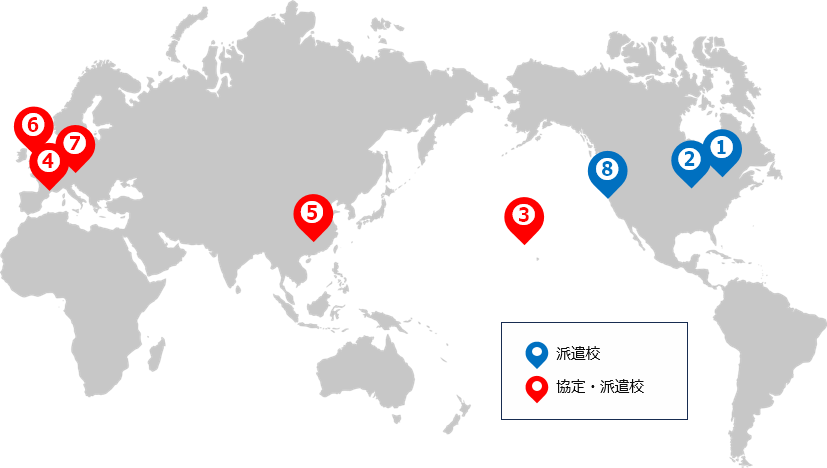

③秋田大学医学部短期留学プログラム

秋田大学が国際交流協定を結ぶ大学や、医学部独自に派遣留学を実施している施設との連携プログラムです。留学する学生は、規定に従って授業料や旅費などが大学から補助されます。語学力や専門分野に応じて、現地の医師や学生と一緒に研修を行います。

また、リール大学、東サラエボ大学、華中科技大学などからの学生や医師の実習や見学を受け入れ、相互の交流を行っています。

留学先

![]()

ハーバード大学

学術都市のボストンにあり、世界中から医師や研究者が集まります。関連施設であるマサチューセッツ総合病院(MGH)で8週間の研究や研修を行います。

![]()

ピッツバーグ大学

世界初の複数臓器の同時移植などが有名な大学で、麻酔科や外科を中心とした2週間の見学実習を行います。

![]()

ハワイ大学

3つの大学キャンパス、7つのコミュニティーカレッジなどを含む総合大学で、大学の提供する4週間の臨床実習プログラムに参加します。

![]()

カリアリ大学

歴史と芸術、豊かな海や国立公園に恵まれたサルデーニャ島の中心に位置したイタリアの公立大学です。6週間の臨床実習プログラムです。

![]()

華中科技大学

主要な大学ランキングで常に中国のトップ10にランクインする工学と医学を強みとする大学で、4週間の臨床実習を行います。

![]()

リール大学

リール大学医学部は、フランス最大の医師のトレーニングおよび研究機関です。リール第2大学での6週間の臨床実習を行うプログラムです。

![]()

東サラエボ大学

ボスニア・ヘルツェゴビナにある公立大学で、英語による医学教育が実施されています。4週間の臨床実習を行います。(2025年-派遣予定)

![]()

カリフォルニア大学サンフランシスコ校

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Centerの整形外科を中心とした2週間のプログラムです。(2024年-派遣予定)

募集要項・選考

医学部医学科5年次春〜夏に志望理由書、対面での面接と学業成績をもって精査します。

詳細は医学部学務科・総務課までお問合せください。

留学を経験した学生の感想

ピッツバーグ大学に留学

ハーバード大学(マサチューセッツ総合病院)に留学

④学生広報インタビュー紹介(医学部医学科二年生 内藤蓮さん)

右:坂田捺哉さん

学生広報インタビュー第1弾として、秋田大学医学部の良さや学生生活について、秋田大学医学部医学科三年生の坂田捺哉(さかた なつや)さんと、医学部医学科二年生の内藤蓮(ないとう れん)さんのインタビュー記事を紹介いたします。内藤さんは、秋田大学の全学の陸上競技部に所属しており、陸上競技に力を注いでいます。そんな内藤さんについて秋田大学医学部の良さなどを織り交ぜながら、坂田さんがいろいろなお話を聞き出してくれましたので、ぜひご覧ください。

Q1.よろしくお願いします。まず初めに、出身校はどちらですか?

浜松西高校の出身です。

Q2.高校生の時にも部活動を一生懸命やっていたと思うのですが、勉強と部活の両立について教えてください。

部活動で外部の競技場に練習しに行くときは、帰りに必ず塾によるようにしていました。部活終わりに絶対に塾に寄るという習慣づけをするように意識していたと思います。高校一年生からその習慣は続けていました。定期テストなどに関しては、直前だけ勉強するというのではなくて、日々の勉強を頑張っていました。青チャートなどの自分がしたいと思った勉強を習慣的にしていました。部活動では、インターハイ出場を目標に頑張っていましたね。週に6日部活があったので勉強との両立は大変でしたが、速いタイムを出したいという思いが強かったので頑張れたと思います。

Q3.陸上競技のベストタイムはいくつですか?

100mでは、10”78、200mでは、21”83です。高校時代は東海大会に100m、200m、4×100mリレーで出場しました。

Q4.次に、医学部を目指した理由を教えてください。

もともと映画鑑賞が好きで、よく映画を見ています。その中で「Rain man」という映画を見たことがきっかけの一つです。自閉症を抱えた人のお話で、そこから精神疾患などに興味を持ち始めました。ほかにも外科などにも興味をもって、医師になりたいという風に思うようになりました。精神の病気や外科という分野に先に興味を持ち始めて、そのために医学部を目指し始めましたね。

Q5.医学部に入ってから、いままでどのようなことを学びましたか?

今二年次なのですが、やはり解剖実習が印象的ですね。今まで教科書レベルでしかなかった知識が実際に立体感をもって、視覚で直接感じることができていると思います。勉強しているという感じがあります。

Q6.秋田大学医学部に入ってからの学校や同級生、授業の印象について教えてください。

基礎的な学習が臨床の場面でどのように生かされるかを考えながら学ぶことができるのは面白いですね。秋田大学は特に、臨床を意識した授業が構成されているのでよいです。解剖では、基礎と臨床を紐づけながら教えてくれるので、ほかの単位とつながりをもって勉強することができています。将来の臨床現場で使う知識を想定しながら現在基礎の勉強をすることができるのはとても良い点だと思います。

また、キャンパスが全学と医学部が近いので全学との交流も盛んで、視野が広がっていることを実感します。医学生だけだと授業はその学年だけで学ぶことになりますが、全学の部活に入ることによって、ほかの学部の様子を知ることができています。将来医療者になる身としても、とてもいい機会が与えられていると実感しています。

Q7.秋田大学医学部に入ってから部活動と勉強の両立はどうされていますか?

高校の時より試験が重いので試験の時はしっかりと勉強するようにしています。部活動と勉強のけじめを確実につけるようにしていますね。大学生ならではのことですが、授業には出るということは大事に思っています。

Q8.現在の部活動の目標はありますか。

自己ベスト更新が一番ですね。高校三年生をピークにしないように、過去の自分を超えることができるように日々努力しています。高校生の時と違うのは、常に自分の走りの問題点を考えている、という点です。自分の走りを見る回数が格段に増えました。分析を多くするようになったと思います。本気で自己ベスト更新を狙っています。また、毎日、筋トレをするように努力しています。今でも高校の同期とともに、筋トレを頑張る習慣をつけています。どんなに忙しくても体を動かす努力はするようにしています。

Q9.どのような医師になりたいですか。

臨床で言うと、患者さんが自分から症状を言いたくなるような医師になりたいです。高圧的でなく、緊張させなくするような医師になりたいと思っています。患者さんと同じ目線で立ち、患者さんが心を開きやすいような人間になりたいです。今は、患者さんもチーム医療の一員なので、チーム医療のリーダーとして活動できる医師を目指しています。

Q10.では、最後に将来の夢などがあれば教えてください。

いろんなものに興味を持ち続けていきたいと思っています。今でいうと、世界遺産検定の本を買ってみて高校の同期と学んでいますね。医学の分野においてももちろんではありますが、知的探求心は持ち続けていきたいです。

今まで、頭の中で物語を考えるのが好きで、高校の文集に投稿してみたら、掲載されたことがあります。同級生と、もともと物語を書いていて、高校の授業であった「物語の続きを考えてみよう」ということに取り組んでいました。やりたいと思ったことはすぐに実行に移すことを重視していました。「思い立ったが吉日」精神で行きたいです。

ありがとうございました。

医学部に入ってからも陸上という分野で自分の夢を追いかけている姿が印象的でした。秋田大学医学部ならではの良さがあります。ぜひ皆さんも秋田大学医学部に入学して、自分の夢を追いかけてみませんか。とても楽しい医学生生活が待っていますよ。

⑤学生広報インタビュー紹介(医学部医学科三年 小西美奈さん)

学生広報インタビュー第2弾として、高校時代の体験や秋田大学医学部医学科の良いところについて秋田大学医学部医学科三年生の坂田捺哉(さかた なつや)さんと、医学部医学科の三年生の小西美奈(こにしみな)さんのインタビュー記事を紹介いたします。

Q1.出身高校を教えてください!

東京都立小石川中等教育学校の出身です。

Q2.高校時代の部活動での活動や、勉強習慣などを教えてください!

沢山あるんですけど、地元のチームでバトントワリングをしていて、学校では卓球部と料理研究会に入っていました。バトントワリングでは、チームで踊ったり個人で演技をしていたりしていました。また、卓球部では女子キャプテンをしましたね。団体戦でみんなを励まして、チームをまとめる役割をしていました。料理研究会では、文化祭でお菓子の販売をしていました。結構たくさんの活動をしていたと思います。

いろんな活動をしている中で、勉強もしなければいけなかったのは事実です。時間のない中で、工夫して勉強をしていました。電車通学だったのですが、その隙間時間で勉強するようにしていました。あとは、朝型なので、朝早く起きて勉強するように意識していました。できるときに勉強をする!ということが大事だと思います。

定期テストとか模試などの試験では、直前でまとめてするタイプでした。間違ったところを何回も復習するようにしていて、できるようになるまで繰り返して勉強していましたね。わからないところを放置しないように気を付けていました。

Q3.受験生の時の生活習慣を教えてください!

部活が終わった後の話になるのですが、現役の時は塾に通っていなかったので、放課後学校に残って、自習室で勉強していました。家に帰ってからは、リビングで人の目があるところで勉強するようにしていました。

浪人の時には、塾に通い、朝から夜まで授業があって、終わった後は自習室で勉強していました。自宅から塾が近かったので、寮には入らず通っていました。

受験生の時の不安としては、将来やりたいことがみえていなかった、ということが挙げられます。医療系には興味があったのですが、何のために勉強しているかがわからなくなる時期がありました。なので、とりあえず勉強しているような感じでしたね。いまやっていることが将来に直結するかがわからない不安もありました。

受験の最後の方の時期になると開き直って、ここまで頑張ってきたから自分のためにやり切ろうという気持ちで頑張っていたことを覚えています。

Q4.受験本番の時に気を付けていたことなどはありますか?

気を付けたことは、模試などの試験がある日と同じようなご飯を食べるように気を付けていました。試験の日のルーティンですね。もう一つは、家族からのメッセージを読み返していたことです。家族から受験に対してのメッセージをもらって、受験本番の前日にはそのメッセージを何度も読み返していました。

あと大事なのは、休み時間とか試験が始まる前に、首を回して、体をほぐすことです。頭に血流が行かないとよくないと思ったので、呼吸して頭を活性化していました。模試の時にも同じようなことに気をつけていましたね。これも一種のルーティンといったものだと思います。

Q5.入学当初の秋田大学医学部医学科の印象はどのようでしたか?

講義室が広いのがびっくりしました。予想よりはるかに広くて、驚きました。

あとは、新歓(新入生歓迎会)で先輩と会ったのですが、部活内同士や先輩同士で人人の距離感が近いということが印象的でした。その人間関係の中に深いつながりを感じたことを覚えています。今振り返ってみれば、みんなが本道地区に住んでいるし、所属するコミュニティのなかでもたくさんの活動をするので自然と仲が良くなったのだと思います。何でも話せるような感じでした。

Q6.秋田大学医学部医学科の良いところはどこですか?

一つ目は、授業教科のバランスがいいというところです。留年の割合が低いのに、医師国家試験の合格率が高いことが特徴の秋田大学ですが、そのようなことは非常に医学生にとっては重要であると思います。医師国家試験の合格率が高いということは、先生が学生を見捨てないで指導を続けてくれたり、周囲の同級生の医学生がフォローアップしてくれたりしてくれているからであると思います。実際に秋田大学に入ってきてからもそのようなことは実感しています。成績が悪くても、みんなで支えあって進級して、最後には医師国家試験に合格していくということが非常に素晴らしいことだと思います。こういった点が、受験生の皆さんに秋田大学医学部医学科を受験することをおすすめするポイントです。

二つ目は、部活動が充実していて、人間関係が親密である、ということです。深い人間関係が築けるということだと思います

三つ目は、シミュレーションセンターが充実していることです。セミナーや一部の授業で使用することがありましたが、実際の器具を使って本番を想定して手技の練習をできることは良いと思います。

Q7.いま、三年生ですが、興味深い授業等はありますか?

カテーテル治療に関する放射線のセミナーがありました。実際にカテーテル治療の体験をしてみて、とても楽しかったです。実際の模型に本物のカテーテルを使い、モニターを見ながら正しい血管に入るように操作しました。本物のカテーテルの機械を使ったのが印象的でした。

他には、産婦人科セミナーが面白かったです。いろんな企画があるなかで、若手の医師が頑張って産婦人科をすすめたい気持ちを感じることができました。そういった観点からも産婦人科に魅力を感じました。産婦人科医として、出産に立ち会えるのは魅力的ですしね。産婦人科医の、自分たちがやりがいを持っているところがいいなと思えました。

また、緩和ケアも興味深かったです。公衆衛生学の実習で緩和ケアを中心にしている病院に法申したのですが、これから数が増えてくる高齢者のQQL(生活の質)について個人の尊厳を保つ医療をしたいと想うきっかけになりました。癌の終末期の患者さんとしゃべったり、病院長と話したりして、緩和ケアの重要さを学ぶことができました。さらに、医師が終末期の患者さんとのコミュニケーションをとるのが上手でした。相手の思っていることをうまく引き出せているように感じましたね。

Q8.将来の夢(医師に関わることで)や医師としての目標はなんですか?

先ほどの緩和ケア病棟で働いている医師を見ても思ったのですが、患者さんとコミュニケーションをとることができるような働き方をしたいと思います。患者さんのことを安心させることができるような医師になりたいですね。

具体的な診療科は、産婦人科に興味があります。カテーテル治療も楽しかったです。循環器や放射線科も面白そうだなと思っています。他にも、医師として経験を重ねてからは緩和ケアもやってみたいです。

子育てもしたいと持っているので、そういうことも両立できるような医師になりたいです。まだ迷い中ですがいろんなことを考えながら決めていきたいと思います。

Q9.最後に、受験生に対してメッセージがあれば教えてください!

諦めたくなるときもあると思いますが、頑張ったことは無駄にならないと思うので、自分を信じて頑張ってください!!秋田大学でみなさんをお待ちしています!!

⑥学生広報インタビュー紹介(医学部医学科五年 大久保知修さん)

今回は、臨床腫瘍学講座の教授である柴田浩行教授のもとで、クルクミンの研究をもとにカレーを作成するプロジェクトをされている医学部医学科5年の大久保知修(おおくぼとものぶ)さんにお話を伺いました。

Q1.現在されている活動はどのようなものなのですか。

臨床腫瘍学講座では“がんの薬物療法”、いわゆる抗がん剤について研究を行っています。抗がん剤の研究を進めるうちに、より体にやさしい方法を追い求める中で、「予防」の重要性と「医食同源」という食の重要性に思い至ったそうです。研究で分かったことですが、カレーに用いられているスパイスにクルクミンという物質があります。これは抗腫瘍効果があるとされています。さらに、トマト、ソラマメ、ニンニクなどには“フィトケミカル”という健康増進作用のある物質がたっぷり含まれていることが知られています。そこで、秋田県の野菜を使い、みなさんに食べてもらうことで『おいしく、からだが喜ぶカレー』を作りたいという信念のもと、活動を始めました。主な活動としては、製品開発のためにクラウドファンディングの宣伝を考えたり、秋田県でスパイスを扱う料理屋さんで実際に食べてみてアドバイスをいただいたり、農協に行き食材の調達の交渉などを行っています。他にも、宣伝の1つとしてホームページも作成しました。月1回で会議を行い、活動の方向性を決定しています。メンバーは全員医学生で、5年生が最も多く8人、1年生2人、3年生2人、4年生1人で活動しています。

Q2.現在のその活動はどのようなことが目標なのでしょうか。

教授の研究成果を踏まえて、野菜王国“秋田”の美味しい野菜がたっぷり入った、体が喜ぶ『秋田大学カレー』を作ろうというのが大きな目標です。研究によるとカレーには抗腫瘍効果があるとされるクルクミンという物質が含まれており、カレーを通じてみんなが元気になってほしいというのが願いです。

Q3.現在の活動の課題を教えてください。

宣伝活動をしていますが、『秋田大学カレー』についてあまり知られていないのでもっと多くの人に知ってもらいたい、ということが挙げられます。また、現在活動しているメンバーは高学年が多いので、柴田教授の活動がもっと広がったときに、より長く運営できるように低学年の学生にも知ってもらいたいです。もちろん、学内にとどまらず、秋田大学外の秋田県民や全国の皆さんにも柴田教授の研究や秋田大学カレーについてもひろめていきたいです。

Q4.今後の目標は何ですか。

1番の目標は柴田教授の夢である、美味しくて、体に優しい『秋田大学カレー』を、食卓に届け満足してもらうことが目標です。

秋田県は2023年の夏に、水害の被害もあり農業被害もあったと聞いています。秋田の美味しい野菜を使って食事から秋田県を元気にするお手伝いも少しでもできたらなと個人的に考えております。

Q5.大久保さんはこのようなカレーについての活動をされていて、ほかにも多くの活動をされていますが、大久保さんが秋田大学に入学して感じた秋田大学医学部の良さを教えてください。

先生方が学生を温かく熱心に指導してくださる点だと思います。先生方はお仕事が忙しい中でも、学生に対して時間を割いていただき、時には業務時間外でもご指導していただきました。他にも、先生方と研究をさせていただいて、学会発表や論文作成などもしている学生もいます。学生がやりたいと言ったことに対して熱烈にバックアップし指導していただける点が魅力的です。

教育熱心で優しい先生や、尊敬できる先輩や仲間と巡り逢えたことは、秋田大学医学部に入学して感じられた秋田大学の良さだと思います。

Q6.最後に、秋田大学医学部を目指している受験生や学生に向けてメッセージをお願いします!

僕は地元が神奈川なので初めは地元と異なった秋田の環境に戸惑いや不安を感じていました。しかし、環境が違う中でも、先生も同級生も優しくて、目標に向けて頑張っている尊敬できる先輩もいて、今では秋田が第2の故郷と言える場所となっています。ぜひ秋田大学医学部に来てください!お待ちしています。

⑦未来の医師を育てるカリキュラム―新しい医学・医療を拓くデジタル教育の試み―

秋田大学医学部では6年間を通じて多岐にわたる教育方法を用いており、教育内容も医学の進歩や社会の変化に柔軟に対応したものとなっています。その理由として、従来の医学教育で行われていた一方向的な講義だけでなく、双方向的な学びや、学生主体の自律的な学習形態を取り入れることで、それぞれの学生が自身の得意分野や、特性を活かし、仲間と一緒に学びを深めて成長してほしいという、我々教員の願いがあります。

時代とともに変化する社会の中で、医師に求められる能力も変化しています。多くの知識を持っているだけではなく、その知識を活用する能力や、他者とともに学びを深める能力を涵養する必要があり、発展的で先進的な教育が求められます。

生活のあらゆる場面にデジタル技術が活用され、デジタル技術と共生する社会となり、医学教育においてもデジタル化の波が押し寄せていますが、秋田大学医学部では早くからこの点に着目し、2022年12月には、デジタル技術を用いた教育をさらに活性化させるという目的で「先進デジタル医学・医療教育学講座/デジタル医学・医療教育推進センター」設立されました。現在秋田大学医学部では様々なデジタル教育を行っていますが、その一部を簡単にご紹介させていただきます。

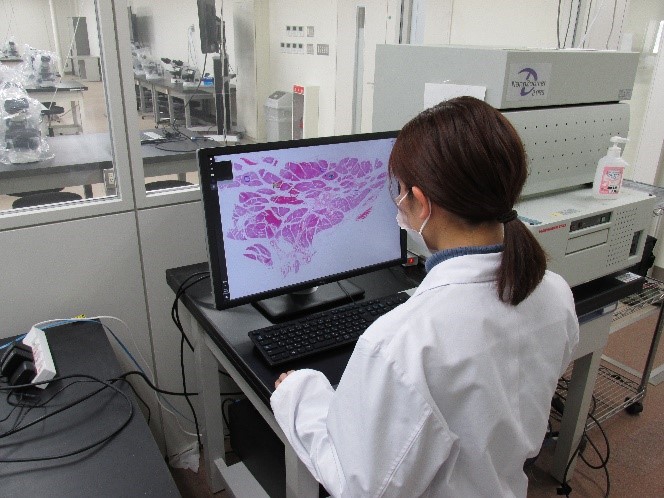

①デジタル技術を用いた基礎医学の実習

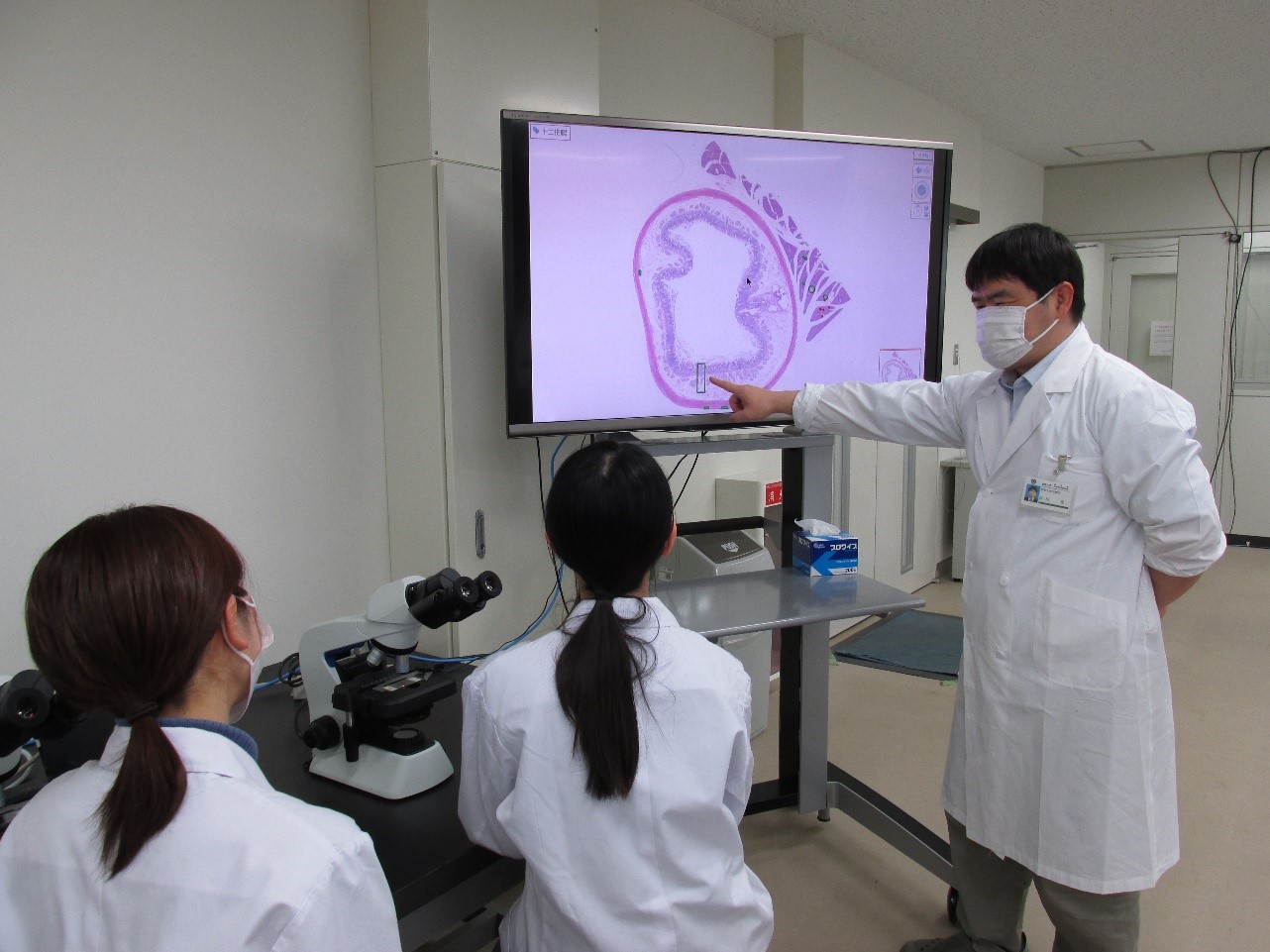

医学の進歩を支える基礎医学は非常に重要な分野です。6年間の医学部カリキュラムでは、初期の段階で基礎医学に関する講義や実習を行います。ヒトの体はさまざまな臓器から構成されていますが、それについて医学部ではマクロ、ミクロの両方から学びます。例えば、臓器を構成する組織について学ぶ際、学生は組織切片を顕微鏡で観察し、スケッチをして理解を深めます。本学の病理学実習や組織学実習では、通常の顕微鏡を用いた観察方法と、先進的なデジタルスライドを用いた観察方法の両者を併用した実習が行われています。両者を組み合わせることにより、伝統的な方法の意義と、新しい方法がもたらす利便性を同時に学ぶことが可能となります(図1)。

通常の顕微鏡では、手動でレンズを動かし倍率を変えます(左上)。一方、デジタルスライドではクリック操作でシームレスに高倍率まで拡大をすることができます(右上)。これにより、観察部位を見失うことなく、詳細を観察することが可能となりました。本学では、両者の意義をしっかり理解できるよう、併用した実習を行っています(下)。

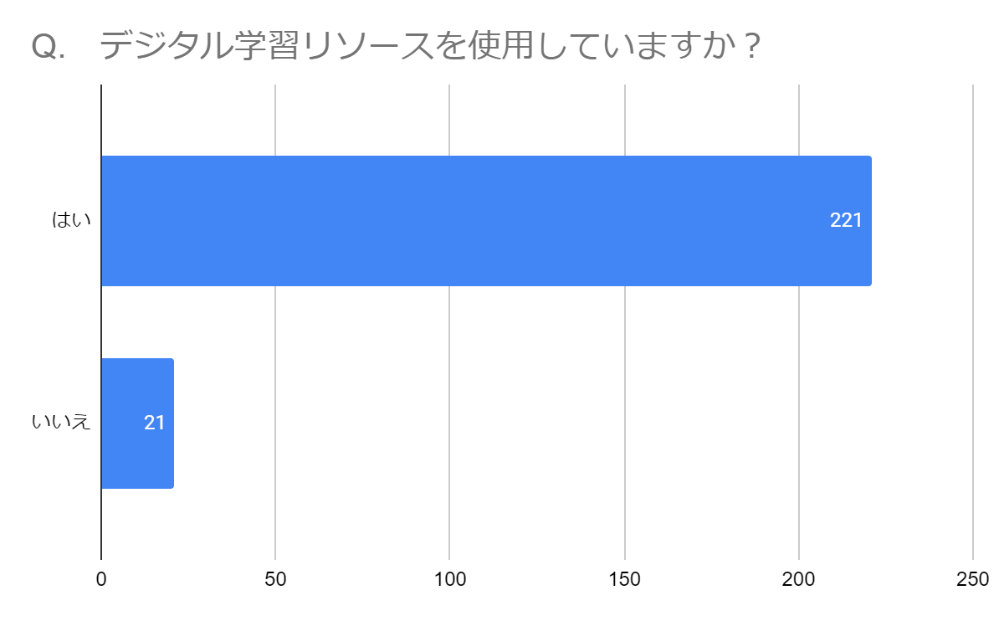

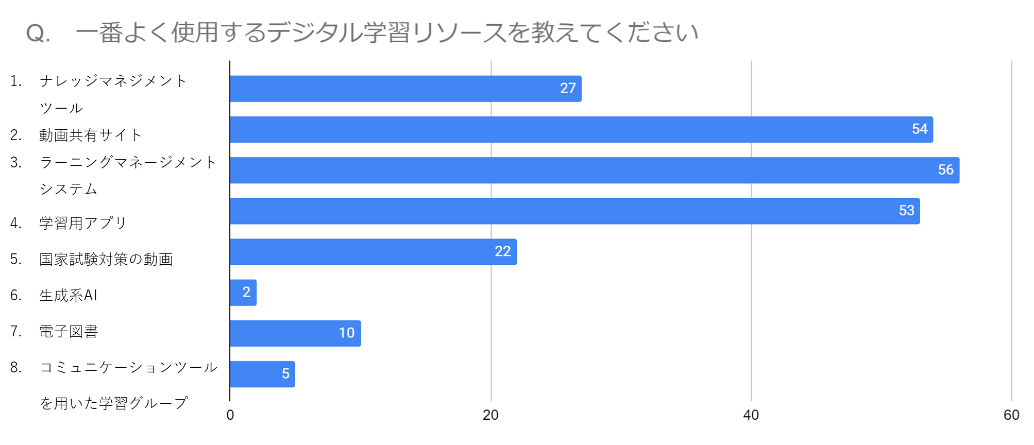

②動画教材を活用した臨床実習

2023年9月に秋田大学医学生向けに実施した「デジタル学習に関するアンケート」では、ほとんどの学生がWeb上の学習リソースを使用していることがわかりました。また、使用頻度が高いWeb学習リソースとしては、ラーニングマネージメントシステム(授業資料などがアップロードされている秋田大学のシステム)や動画共有サイト、学習アプリなど多岐にわたることがわかりました(図2)。

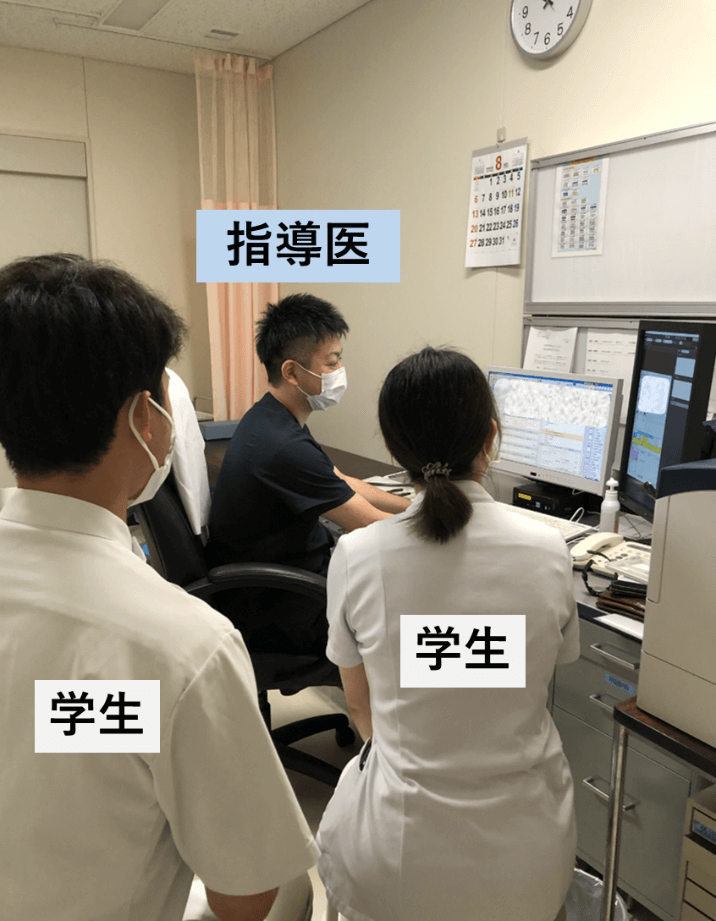

このようなデジタルを用いた学習は、臨床実習においても重要な役割を担っています。臨床実習とは、学生が実際の診療現場で指導医や研修医から直接指導を受けながら学ぶ実習ですが、この中で、電子書籍などを活用して知識を確認したり、指導医が作成した動画を補助的に用いて学びを深めています(図3)。

臨床実習の中で行われる指導医レクチャーの際は、経験した症例などについて質問を受けることもあります(左上)。学生はラーニングマネージメントシステムにアップロードされた資料を見ながら医学知識の確認をしたり、教員が作成した動画教材を見ながら理解を深めるなどしています(右上、下)。

③電子カルテへの記載や、データベースによる学習

臨床実習では、学生は外来や手術現場を見学したり、実際に患者さんからお話を伺う機会があります。また、自分で患者さんを担当する際は、患者さんからお話を伺うだけでなく、指導医に、検査結果や治療方針について自分なりの考えを述べる機会もあります。教科書で学んだことを、実際の臨床に結び付けて理解することは容易ではなく、現場での実践的な学びが必要となります。秋田大学では電子カルテの閲覧に加え、医学情報や最新の治療ガイドラインなどが掲載されたデータベースへのアクセスが可能であり、学生はこのようなリソースを用いて学びを深めることが可能です(図4)。

侵襲的治療の見学や(上)、指導医との外来診察(2段目)、指導医と患者さんの病室を訪ねる病棟回診(3段目)などがあります。また、カルテを見ながら担当患者さんの検査や治療について指導医に自分の考えを述べる場面もあります(下)。このような臨床実習では、学生が現場で知識を確認する必要があり、その際、電子カルテの端末でデータベースを確認することもあります。

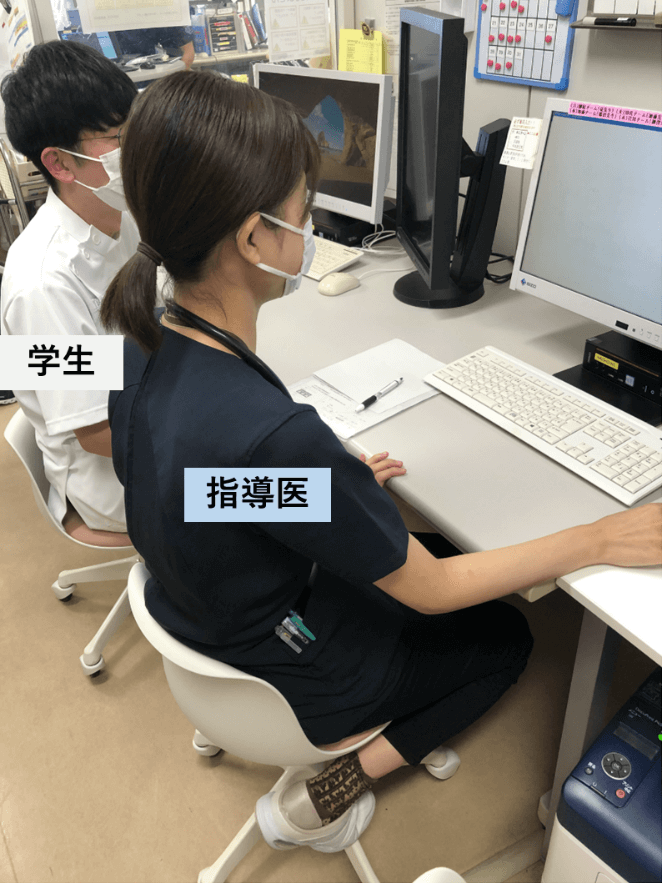

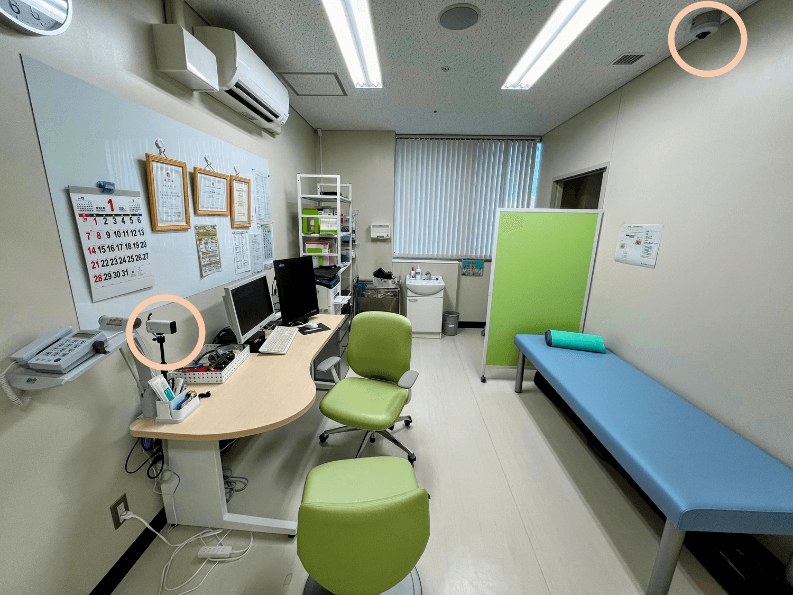

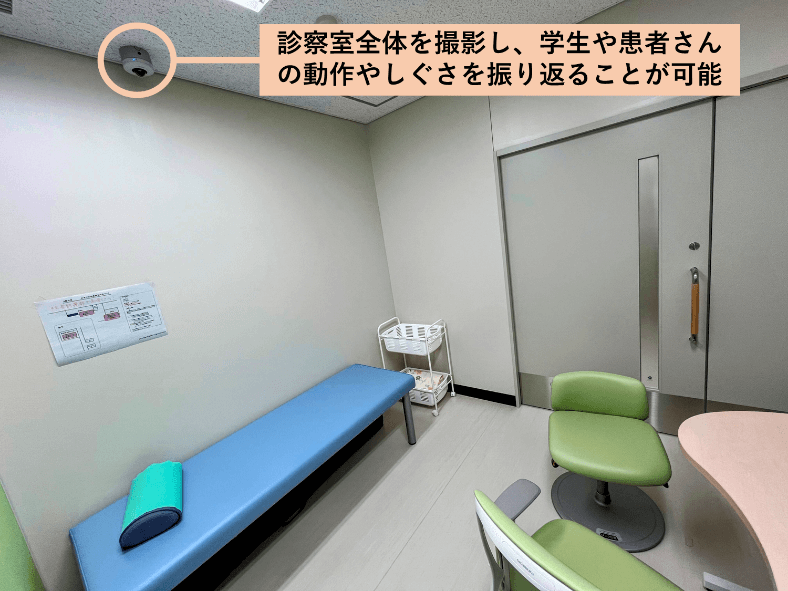

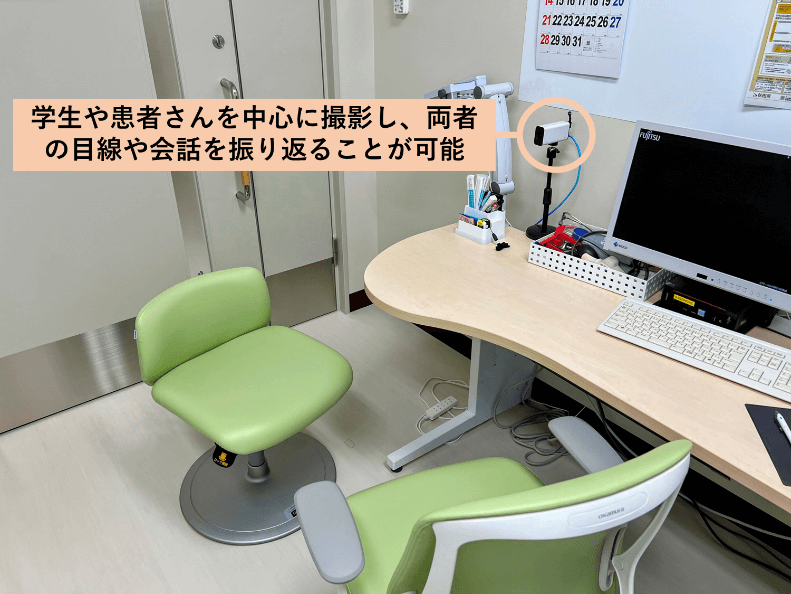

④動画を用いた振り返りシステム

医学教育において、自分のパフォーマンスを動画などで振り返り、学びを深めることは効果的な学習方法であると言われています。また、臨床実習では通常、複数の学生がグループでローテーションをしますが、同級生が診察を行っている姿を見ながら、「自分だったらどうするだろうか」などと考えながら追体験して学ぶことも非常に重要な機会です。秋田大学では、学生の医療面接の能力を高める目的で、診察室にカメラを配置して、動画による振り返りができるシステムが導入されています。このシステムを用いることで、あとから指導医と自分のパフォーマンスについて振り返り、その場では気づかなかった点について指摘を受け、多角的に学ぶことが可能となります。なお、本システムは患者さんから同意を得られたときのみ使用しており、撮影した動画は医学生向けの教育目的以外には使用しておりません(図5)。

診察室の天井などにカメラを備え付け、異なる角度から診察風景を観察できるようになっています(上、2段目、3段目)。指導医は、学生のパフォーマンスに対し、実際の動画を見せながら振り返りを行います(下)。

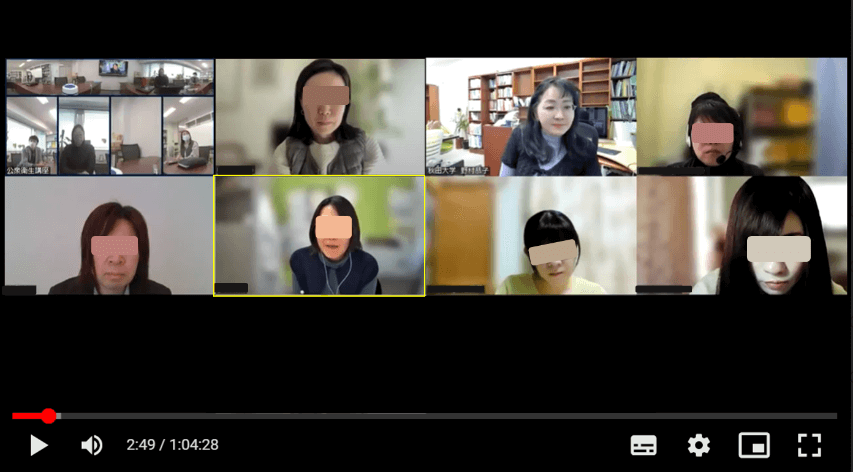

⑤ビデオ会議システムを用いた研究ディスカッション

基礎医学・臨床医学に加え、学生が習得すべき重要な学問領域として社会医学があります。医師は患者さんの病気といった生物学的側面だけに着目するのではなく、患者さんが生きている環境など社会的側面も考慮しながら医療を行う必要があります。秋田大学医学部では社会医学領域についても講義のみならず研究室配属などの学生参加型の教育機会が充実しており、より広い視座で医療を捉え、学ぶことを可能にしています。

また、最先端の研究について学ぶ際に、ビデオ会議システムを用いてディスカッションをしたり、抄読会を行うなど、ここでもデジタルを活用した学びが行われています(図6)。

秋田大学医学部で行っているデジタルを用いた教育改善の取り組みは、実践報告などで積極的に報告をしております(文献1、2)。また、今後の展望として、ヴァーチャルリアリティ(VR)や生成系AIによる医療面接演習も計画しています。予測不可能な時代と言われる現代ですが、そのような時代に強い探求心や好奇心を持って、キャリアを切り拓いていくためには、単にデジタル化を推し進めればいいのではなく、伝統的なやり方の意義も理解しながら、うまくデジタルを活用していくことが必要であると考えます。未来の医師を育てる場として、秋田の緑豊かで自然に囲まれた環境は最適です。皆さんも秋田の地で一緒に医学を学びませんか?

文献

1) 鵜沼篤, 及川沙耶佳, 長谷川仁志, 新山幸俊. 麻酔科臨床実習におけるMicrosoft Teams を活用したピア・ラーニングの実践. 医学教育. 2023. 54. 6. 622-624

2) 佐々木優衣, 大貫佑佳, 髙橋和平, 及川沙耶佳, 長谷川仁志. CC-EPOCの作業効率化を目的としたExcelマクロの活用. 医学教育. 2024. 55. 1. 40-41

⑧学生広報インタビュー紹介(医学部医学科五年 池田侑生さん)

はじめまして!秋田大学医学部医学科5年次の池田侑生です。今回、とあるマイナースポーツを行っていたことがきっかけで、産婦人科学講座の寺田先生よりお声がけをいただき、このページを執筆させていただくこととなりました。自分からはそのきっかけとなった課外活動について、そして本学の魅力および受験を控える皆様へのメッセージということでお話しさせていただきたいと思います。

課外活動

早速今回の執筆のきっかけとなったマイナースポーツについてですが、その競技とはずばり、水上スキーです!「何それ⁉」と思った皆さん。安心してください。それが正常の反応です。水上スキーとは簡単に説明すると、板をはいて、モーターボートにひかれながら水の上をスキーのように滑るマリンスポーツで、スピードを競うスラローム、技を繰り出すトリック、ジャンプ台から飛んだ距離を競うジャンプの三種目があります。私は4歳のころからこの水上スキーというスポーツを始め、現在も地元である秋田県大潟村で練習を行っています。紹介ついでに少し自慢をさせていただくと、2023年に行われた全日本水上スキー選手権大会では、男子21歳以上の部で全国3位となりました。過去にはカテゴリー別の日本一になったこともありますし、高校生の時には当時のジャンプ種目の日本記録を更新したこともあります。(次の年にすぐ塗り替えられてしまいましたが…笑)

話を戻しまして、ここで私が皆さんに伝えたいことは、秋田にもまだまだ知られていないレジャーや楽しみがたくさんあるということです!日照時間全国ワースト1位と謳われ、雪国のイメージが強い秋田県ですが、水上スキーのようなマリンスポーツもできますし、おかげで夏は真っ黒に日焼けもできます。冬の魅力はいわずもがなですが、夏にも釣りや山菜取り、田沢湖でのサップ体験、寒風山でのパラグライダーなど、竿灯まつりといったメジャーなもの以外にも、まだまだ知られていない楽しみはいくらでもあります。秋田に来たら学生生活を楽しめないのではと思っている方。まったくそんなことありませんのでご安心を。私自身も毎年のように新しいレジャーを見つけては遊びに出かけています。もちろん連絡をくだされば水上スキー体験だってできます!長い人生の中で多くの人が最後になるであろう学生生活を自然豊かな秋田で謳歌してみるのはどうでしょうか。

本学の魅力

ここまで秋田県の知られざる魅力について書いてきましたが、ここからは秋田大学の魅力についてお話しします。まずは、私自身が一番感じていることですが、私のような個人で行っている課外活動についてもとても寛容であるということです。全国大会に出場する都合上、授業や実習を欠席する必要がある日がどうしても出てきてしまうのですが、学務課の方をはじめ、大学内の先生方も自分の活動に興味をもっていただき、いやな顔をするどころか大会にも笑顔で送り出してくださいます。こうした一個人の活動にも背中を押していただける本学の環境にはとても感謝しています。

またこのように課外活動に力を入れているとどうしても心配になる勉強面ですが、秋田大学は医師国家試験の合格率において、全国でもトップクラスを保っています。私はその要因の一つが、本学の進級試験である統一試験の形式にあると思っています。統一試験は4年生まで年に2回行われ、範囲は科目ごとに点数がつくものではなく、全科目が混合した形となっており、国家試験同様の選択式問題となっています。同時に複数科目の勉強が必要となるため、他の科との関連や横のつながりを、試験勉強を通じて感じることができます。そのため試験内容は膨大であり、人によっては国家試験の問題よりこの統一試験の問題の方が難しいと感じる人もいます。これは一見するとデメリットのように思えるかもしれませんが、下級生のうちからこのような試験形式に慣れておくことで国家試験勉強にも繋がっていきますし、上級生になったときに自然と勉強する習慣が身についている人がほとんどのように感じます。また試験内容はその後の臨床実習とも直結しており、学んだ知識が臨床の場で生かされることが多々あるため、ただ覚えるだけで終わらない学習ができるのもよさの一つだと思っています。

受験を控える皆様へ

縁あってこのページへたどりつき、ここまで読んでくださった皆様に、少しでも秋田および秋田大学の魅力が伝わり、そしてあわよくば一人でも多くの方の進路に秋田大学という選択肢が増えてくだされば幸いです。

これから受験を控えている方がほとんどであると思いますが、これまでやってきた自分の努力を信じて最後まで駆け抜けてください!私自身、受験当日の手ごたえはとても合格したと胸をはっていえるものではなく、試験当日をやり直したいと何度思ったことかわかりません。それでも、「終わってしまったものはもう仕方ない、ここからの一日・一秒は誰にも負けない」という気持ちで勉強し、合格を勝ち取りました。私は受験については、最後は思いの強い人が制すると思っています。ぜひ今日この日を後々に公開しないよう、合格通知を受け取るその日まであきらめずに努力を続けてください!そして秋田大学に合格された際には、この素晴らしい環境で一緒に学べることを楽しみにしています!最後まで見ていただきありがとうございました!

⑨学生広報インタビュー紹介(医学部医学科四年 橋田岳人さん)

はじめまして!

秋田大学医学部医学科4年(学年代表)の橋田岳人です。

今回、とある業務で広報担当の産婦人科学講座の寺田先生にご連絡させていただいた際に、受験生に向けた記事の執筆のお誘いをいただいたので、微力ながら、秋田で医学を学ぶ中で得たものや、秋田の魅力などをお伝えさせていただければと思います。

出身地など、自己紹介

私は愛媛県の出身です。そのため、受験で初めて秋田(東北地方も初めて)に訪れました。

秋田の魅力は?

秋田の好きなところは、主に3つあります。1つ目は雪が降ることです。雪国出身の方は雪に嫌気がさしているそうですが、私は4年間秋田で暮らしていても嫌いにはなりませんでした。愛媛はその年1番の寒気の時に降るか降らないかというところでしたので、家の前で雪だるまやかまくらを作ることができるのが、いい息抜きにもなって楽しいです。

2つ目は食べ物が美味しいところです。お米(特にサキホコレ)、きりたんぽ、稲庭うどん、比内地鶏…などなど秋田には美味しい食べ物がたくさんあります。それらに加えて、大学の周辺にも美味しい飲食店がありますので、よほどグルメの方でなければ、食べ飽きることはないと思います。3つ目は人が優しいところです。同級生や先輩後輩、大学の教職員の皆さん、ご近所の方、アルバイト先の方など、いろいろな方と秋田で関わってきましたが、皆さん総じてお優しい方が多く、とても過ごしやすいです。秋田県外から受験を考えている方も、きっと良い人間関係を築くことができると思います。

秋田大学で学ぶ魅力は?

先ほどもお伝えした通り、人が優しいところはもちろんのこと、そのほかにも数多くの魅力があり、それに関しては、他の方のインタビューでもご紹介いただけていると思います。その上で、私が伝えたい魅力としては、『医学教育のレベルが高い』ということです。先生方は講義を丁寧にして下さり、質問などにもわかりやすくご回答していただけます。また、学生間でもお互いに助け合いながら高みを目指していく心意気があり、とても良い勉強の土壌を醸成できていると思います。その結果が、内部留年率の低さや医師国家試験現役合格率の高さというデータにも表れているのだと思います。ちなみに、私の地元のお医者さんに、秋田大学への進学をお伝えした際には、秋田は教育の名門だと仰っておりましたので、秋田大学で医学を学ぶのは良い選択なのではないかと思います。

一番印象的なカリキュラムは?

秋田大学のシラバスは、どなたでもご覧いただける形で医学部のHP上に掲載されておりますので、是非ご覧いただきたいです。その中で、私の中で一番印象に残っているものをご紹介させていただきます。

3年生のシラバスに記載されている「研究配属」というカリキュラムです。私は法医科学講座にお世話になりました。写真の使用許可をいただいたものを合わせて掲載します。私が法医科学講座を選択した1番の理由は、普段の講義・実習では経験できない法医学の世界を垣間見ることができる良い機会であると考えたからです。結果として、その選択は大正解でした。個人情報に関わる事柄が多くありますので、詳細なことはお伝えできませんが、できる限りの内容と魅力をお伝えします。

実施内容としては、法医解剖に参加して、死因究明のプロセスを学習すること、近年の法医解剖症例で特に興味深いケースを1人1例ずつ詳細に検討することなどがあります。検討した症例は、法医科学講座内や学年全体で症例報告を行いました。全員で協力して各症例内の因果関係を法医解剖などを通して紐解いていくことによって、医学に関連する様々な事柄を学習することができ、大変実りある発表を全員が行うことができました。結果として、全体発表会での同級生からの評価もかなり良かったです。研究配属を通して、法医科学の世界を実体験することにより、法医解剖による死因究明が社会生活や医療の発展に大きく寄与していることを理解することができました。4年生に進級すると座学の講義で法医学を学ぶのですが、研究配属で法医学を一通り学習した上で講義に臨むと、講義の内容が経験をもとに理解することができ、とても楽しく学習できました。

私の拙い文章で法医学の魅力をお伝えできたかどうかは定かではないですが、皆さんも3年生に進級された際には、法医学の世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか?

他のおすすめカリキュラムは?

2年生の12月初旬頃の「基礎医学アドバンストコース」、4年生の7月上旬頃の「臨床医学アドバンストコース」が個人的にはおすすめです。アドバンストコースはどちらも学生が自主的に受講科目を選択することができる選択必修のコースであり、必修の多い医学部医学科の講義においては異色の存在です。各々の学生が興味のある講座のコースに基本的に参加できますので(定員を超えるとその限りではないですが…)、是非楽しんで学習していただけると嬉しいです。

学年代表のお仕事とは?

学年の最初に1人が選ばれます。基本的な業務内容は主に下の通りです。

・大学と学生間の連絡の橋渡し

・選択必修科目の配属先調整

・学内の一部会議への出席

・学内進級試験(統一試験など)の疑義照会取りまとめ

そこまで大変なお仕事は基本的にはありません。業務量が抱えきれそうにない時には、2名のクラス代表の方に手厚いサポートをいただけるので、なんとかなります。

学年代表を務めて良かったことは、教職員の方々に顔を覚えていただけることや、メールのやり取りが多いので、メールの書き方を覚えることができることです。

秋田大学に入学されて機会があれば、是非目指してみてください!

受験生に向けたメッセージ

ここまで、色々とお伝えさせていただきました。受験生やその保護者の皆様に少しでも伝わっていますと嬉しいです。私自身はセンター試験が共通テストに変わった一番最初の代でしたので、受験生の頃は日々変わりゆく試験形式にずっと不安を抱いておりました。高校の試験や各種模試の結果に一喜一憂しながら全力で駆け抜けた記憶が今でも残っています。今思い返してみますと、自分自身に合った勉強法を見つけて、わからないことは高校の先生にたくさん質問していた記憶があります。受験に向けて不安で胸がいっぱいの方も多くいらっしゃると思いますので、一言だけお伝えさせていただきます。どなたかから頂いた言葉です。

『受験勉強の時間は有限、その先にある可能性は無限』

今を全力で駆け抜けている皆さんには、きっと素晴らしい未来が広がっているはずです。

その未来で、秋田大学医学部を選んでいただけると嬉しいです。

皆様と秋田でお会いできる日を楽しみにしております。

ありがとうございました。

入学者選抜情報

医学部医学科の入試情報などの詳細についてご紹介しています。