特徴と詳細

事業の特徴

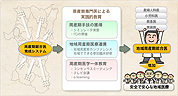

周産期総合医を育成するコンセプトは以前より存在した。しかし、機能的に専門医を育成されている例は存在しない。育成プロジェクトは地域の実情に沿ったものでなければ可動できない。

本育成プロジェクトはインターネットを駆使し、またシミュレーションセンターを全県的に使用できる充実したものにすることにより、希望者が現在担当している地域周産期医療を守りながら学習できる秋田の実情に整合した新しいシステムである。また、地域の周産期事情を体験しながら育成された地域周産期総合医は、その地域に必要な知識、技術を携えた新しい総合医の姿を創造してゆくことが期待される。

事業の内容

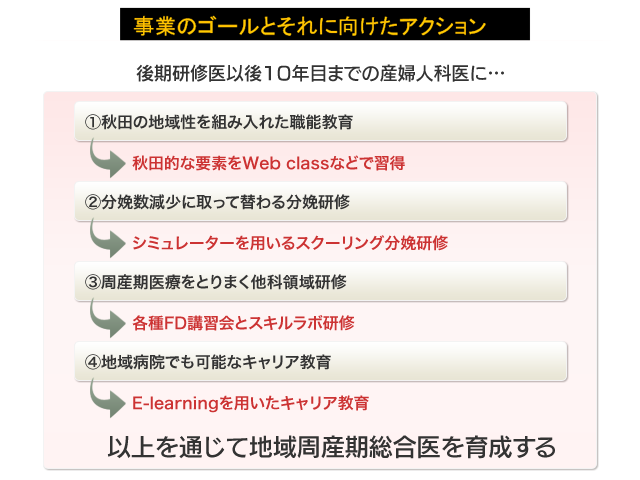

- スキルアップ用FD実技講習会の開催 周産期医療に必要な種々の学際的領域に関する研修会、すなわちALSO(産科救急:産科)、NCPR(新生児蘇生:小児科)、ACLS(成人蘇生:麻酔科)、JATEC(外傷初期診療:救急)によるFD実技講習会を開催し、地域周産期総合医に必要な知識、技能を身に着ける機会を与える。

- 全県的周産期シミュレーションセンターの設置と稼働 診療業務を行いながらも使用しやすい環境を得るために、秋田大学医学部メディカル総合シミュレーション教育センター内に周産期総合医師育成シミュレーターユニットを設置する。具体的には分娩シミュレーターと超音波診断シミュレーターを設置する。これらを整備し、全県の施設に紹介し解放する。使用に関しては設置予定の事業ホームページ上に予定表を作成して、全県の産科医師が空いた時間に大学に来校し、短時間で効率的に学習ができるようにする。このセンターは、24時間使用可能であり、休日夜間などの指導医がいない時間帯であっても、使用可能である。使用者は、ユーザー登録により経時的に評価されることから、自己のスキルを客観的・長期的に評価され、自己学習意欲も向上することが予想される。

- シミュレーションセンター施設内での合同カンファランスの定期開催とインターネットによる中継 県内の周産期関連病院と産科新生児科との合同カンファランスを定期的に開催する。このカンファランスを通じて、母体から胎児・新生児への一連の周産期医療症例の検討を行う。学内の医師キャリア形成支援センターで構築されているテレビ会議システムとインターネット会議システムを用いて、参加病院の産科医および新生児科医を含めた周産期カンファランスシステムを構築する。秋田におけるそれぞれの症例を共有して経験することにより、地域事情が加味された周産期医療の研修が効率よく行われる。

- 遠隔病院でも周産期各分野の臨床手技が習得可能なWeb classのカリキュラムの作成と受講システムの普及 産婦人科および小児科より指導教員を確保し、各分野の臨床手技を、Web-Class(当大学のインターネットを使用した講義システム)を用いた形式で講義し、重要点などの整理を行う。視覚動画教材を用いた自学自習効果が高いシステムであり、学習者自身の弱点の整理に使用できる。教材は、産科指導医と新生児科指導医により、周産期医療として母体から胎児・新生児へと渡る一連の学習が可能となる内容を盛り込んで作成する。

平成24年度に実施する事業内容

分娩シミュレーターを導入し、それに伴うPCの設置およびWeb-Classシステムや遠隔会議システムへの導入に使用するインターネット環境を整備する。事業のホームページを立ち上げ、全県的に参加者を募集する。産婦人科医師が地域を留守にして会に参加することは困難を伴うため、日本産婦人科学会秋田地方部会の集談会と併催しキックオフの会を行う。それ以降の事業の展開の紹介は作成ホームページを用いて行う。Web発信等ネット環境の整備が初年度では最も大切な項目である。また、FD講習会として、ALSO(妊産婦救急蘇生法)、NCPR(新生児蘇生法)講習会を開催する。