秋田県におけるニーズ

秋田県の周産期医療体制の現状

平成22年度の秋田県の周産期死亡率は6.5と全国の都道府県で最悪の数字を示した。

平成22年の44例の周産期死亡例中後期死産数は39例、早期新生児死亡数は5例で後者はそれほど高い数値は示していない。

この数字を我々産婦人科医師は厳粛に受け止め、今後の秋田県の周産期医療の整備に取り組んでゆく必要があると考えている。

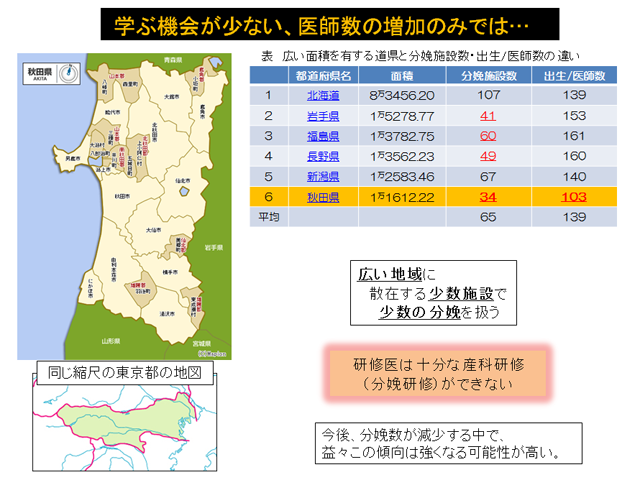

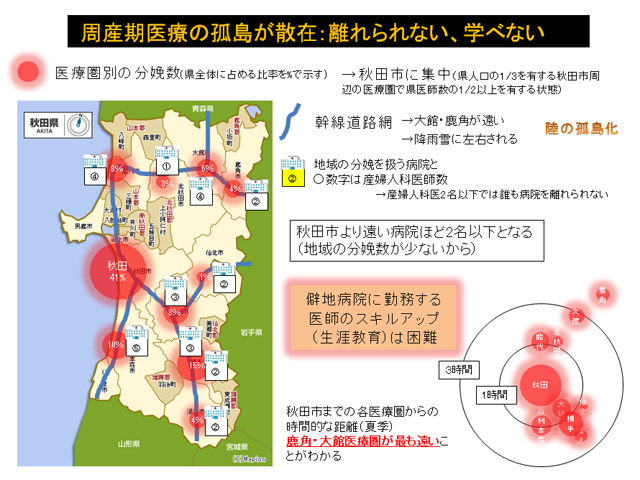

秋田の周産期医療の特徴としては、気象の厳しい広大な地域に比較的少数の分娩症例が散在していることがあげられる(図1:これが秋田のローカルルールのキーワード)。

この現状は以下のような問題点をおこしている。

- 施設の集約化が困難である

冬季の雪深い地域では施設集約により冬季に通院が極めて困難になる地域が出現する可能性がある。

- 人材の育成が困難である

症例数が少ないことは周産期医療の手技習得に必要な技習得に必要な症例を経験するまでに多大な時間が必要とされる。さらには、医師が学習する期間、赴任地域の周産期医療を代わりに保守する人材も地方では存在しないのが実情である。

- 集約化は困難である

- 学ぶ機会が少ない、医師数がふえるだけでは解決しない

- 離れられない、学べない

秋田における地域周産期総合医の必要性とその育成の方策

その危機的状況ゆえ導入された種々の方策により、周産期医療の全般の状況は改善の兆しがある。しかし、秋田など地方での周産期医療の窮状は未だ予断を許す状況ではない。

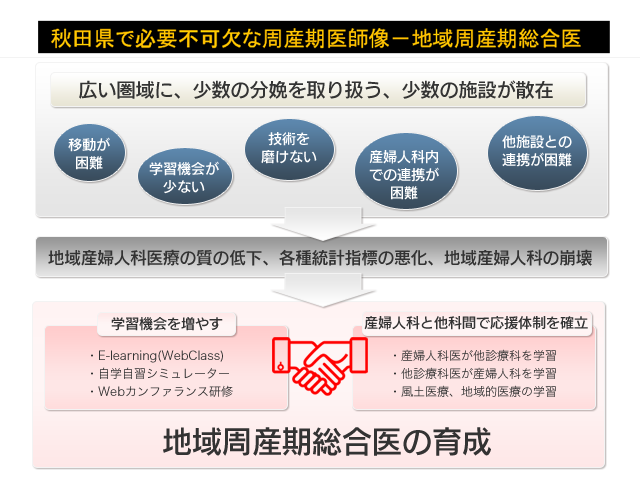

産婦人科、小児科の枠を超え妊娠、出産そして新生児期をすべて取り扱うことができる技能と知識を有する周産期総合医育成の必要性が叫ばれて久しいが、全国的に見ても周産期総合医が育成されている例は少ない。

その理由として以下の2点が考えられる。

1つは周産期救急医療の手技習得には多大の労力が必要とされることが挙げられる。外科手術の多くは予定されたものであり、学習者自身の努力により習得が可能である。ところが、周産期医療の手技は緊急性の高いものがほとんどであり、機会に恵まれない場合にはその習得は困難となる。

秋田のような気象が厳しい広大な地域に少数の分娩症例が散在する地方では(秋田のローカルルールを知る必要あり)、手技習得に必要な症例を経験するまでに多大な時間が必要とされる(学ぶ機会が少ない、医師数がふえるだけでは十分ではない)。さらには、医師が学習する期間、赴任地域の周産期医療を代わりに保守する人材も地方では存在しないのが実情である(離れられない、学べない)。

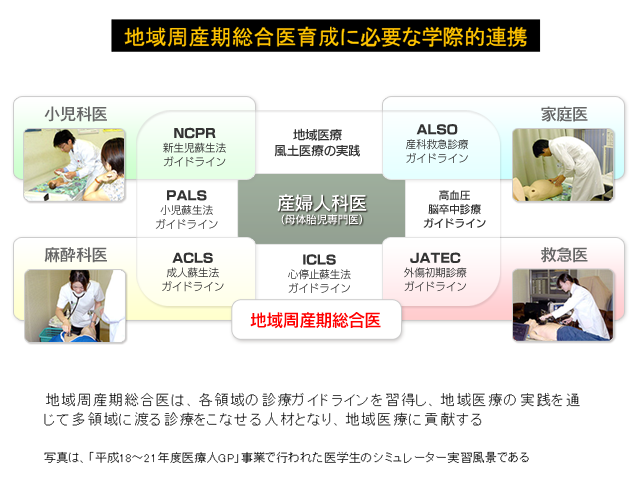

もう1つは、周産期医療には、母体から胎児・新生児を一連として診療する力(地域周産期総合医育成に必要な学際領域)が求められることである。しかし、これを系統立てて教育する場が存在しない結果、周産期医療は産科および小児科いずれの側から見ても難解なものとして映る。これを一連の医学医療として学習させるシステムが必要である。

秋田のような地方で総合力を有する周産期医師を養成するには、この2点を解決する方策が求められる。

少子化に伴う人口の減少は地方のすべての営みの活性低下の大きな要因となり、それらに対処する具体的方策の実行は秋田にとっても急務である。ヒトが居住するところに分娩があり、分娩がなければ人口は増加しない。その地域の周産期医療を守りながら、地域住民が安心してまかせられる周産期総合医を育成することにより、里帰り分娩等が増加してひいては地域の活性化にもつながると期待される。