検査を受けられる方へ

検査を受ける際、不安や心配な事が和らぐように、検査の流れと内容についてご紹介します。

受付からスタートです。

「中央検査部で検査を受けて来て下さい」と案内されたら、中央診療棟二階の中央検査部受付に いらしてください。

受付方法

自動受付機

中央検査部受付の窓口手前にある自動受付機に診察券を入れます。

「検査受付票」、「尿コップ」(尿検査のある方のみ) が発行され、最後に診察券が戻ります。

診察券を受け取った後、隣の窓口にお進みください。窓口で検査内容の確認を行います。

採尿

受付窓口の向かい側手前に採尿用トイレがあります。

採尿後の尿コップはトイレ奥側の「尿提出口」に出してください。

車椅子のまま入ることができる多目的トイレもありますので、車いすの方や小さなお子様連れの方はご利用ください。

採血

採血室

「検査受付票」に採血番号のある方は採血室に入り左奥側の採血待合室でお待ちください。

「採血案内」モニター上に番号案内のあった方は、腕を出しやすいようご準備をお願いします。

採血の順番が来たら採血ブース上部に番号が表示されますので、各ブースに移動してください。

生理機能検査(心電図、肺機能検査等)

「検査受付票」に生理機能検査の番号がある方は心電図室(❹と掲示)に「検査受付票」を提出してください。検査スタッフが案内します。

※ご不明な点がありましたら、受付窓口スタッフにお話しください。

検査について

ここからは、検査について紹介します。

採血をしたら何がわかるの?

数種類の採血管の違いと検査の一部を解説します。

血液細胞の数や形態に異常がないか調べます。

炎症や肝・腎機能低下、血液疾患などが原因で細胞数の増減がみられます。

貧血があると、疲れ易い、めまい・動悸・息切れなどの症状が出ます。

細胞形態が変化していると、血液疾患の可能性があります。

出血した時に血を止める働きや血栓ができた時に溶かす働きに異常がないかを調べます。

経口抗凝固薬(ワーファリン)のモニタリングの指標としても使用されています。

① 採血量

10mL

肝臓・腎臓・心臓などの働き、脂質、ホルモン、腫瘍マーカー、感染症など様々な検査を行います。

- 肝臓の働き

- AST、ALT、ALP、γ-GT、T-Bilなど

- 腎臓の働き

- UN、CRE、UA、Na、K、Clなど

- 心臓の働き

- LDH、CK、CK-MB、Trop.T、NT-proBNPなど

- 脂質

- T-cho(総コレステロール)、TG(中性脂肪)、HDLC、LDLCなど

- ホルモン

- FT3、FT4、TSH、E2、プロゲストロン、テストステロン、インスリン、hCGなど

- 腫瘍マーカー

- AFP、CEA、PSA、SCCなど

- 感染症

- HBs抗原・抗体、HBe抗原・抗体、HBc抗体、HCV抗体、梅毒抗体など

② 採血終了後、すぐに冷却しながら遠心分離をします。心臓の働き、ホルモン、アンモニアを測定します。

③ 血糖の検査を行います。

尿・便で何を調べるの?

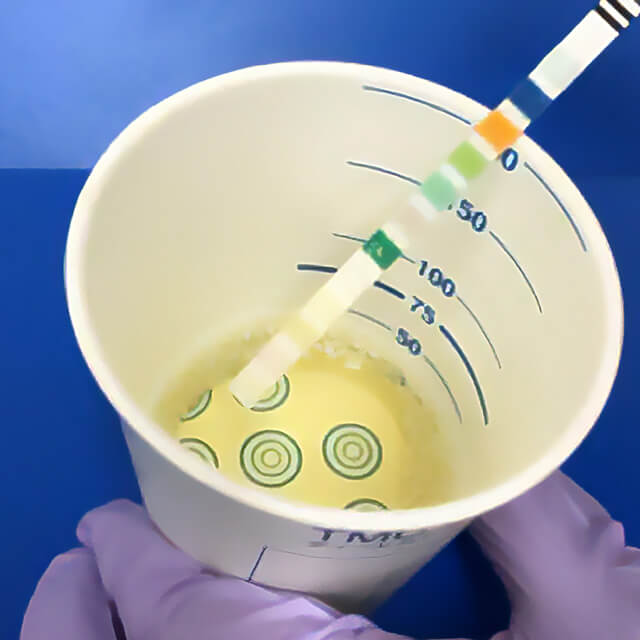

尿検査 腎臓や泌尿器系を中心に全身の病態を把握するために行います。

便潜血検査 下部消化管出血の有無を調べるための検査です。

その他、寄生虫卵検査を行っています。

髄液検査 髄膜炎や脳炎など各種中枢神経系疾患の診断並びに治療効果を推定のための検査です。

生理機能検査とは?

心電図検査 心臓が規則正しく動いているかどうか、心筋に傷害がないかどうかを調べます。

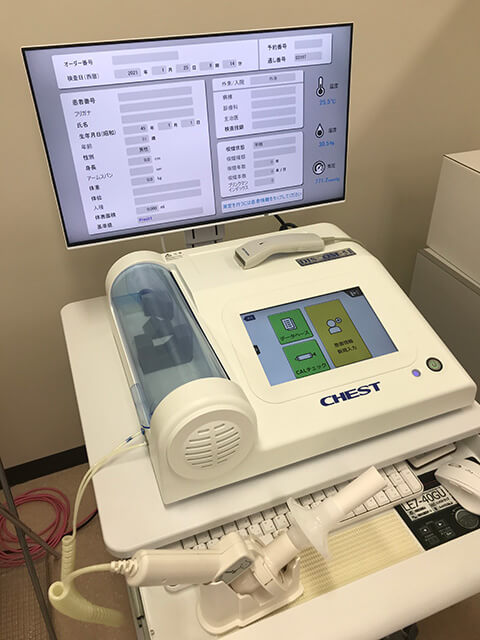

肺機能検査 肺の大きさや肺の動きを調べる検査です。肺疾患が疑われる場合や、手術前の肺機能評価を目的に検査をします。

脳波検査 脳の活動状態を調べます。てんかん、意識障害、睡眠障害などの検査として用いられます。

超音波検査(心臓・血管) 心臓エコーは心臓の大きさや心筋・弁の動きなど、血管エコーは頸動脈や下肢の動脈・静脈に血栓がないかなど血液の流れを調べます。

微生物検査

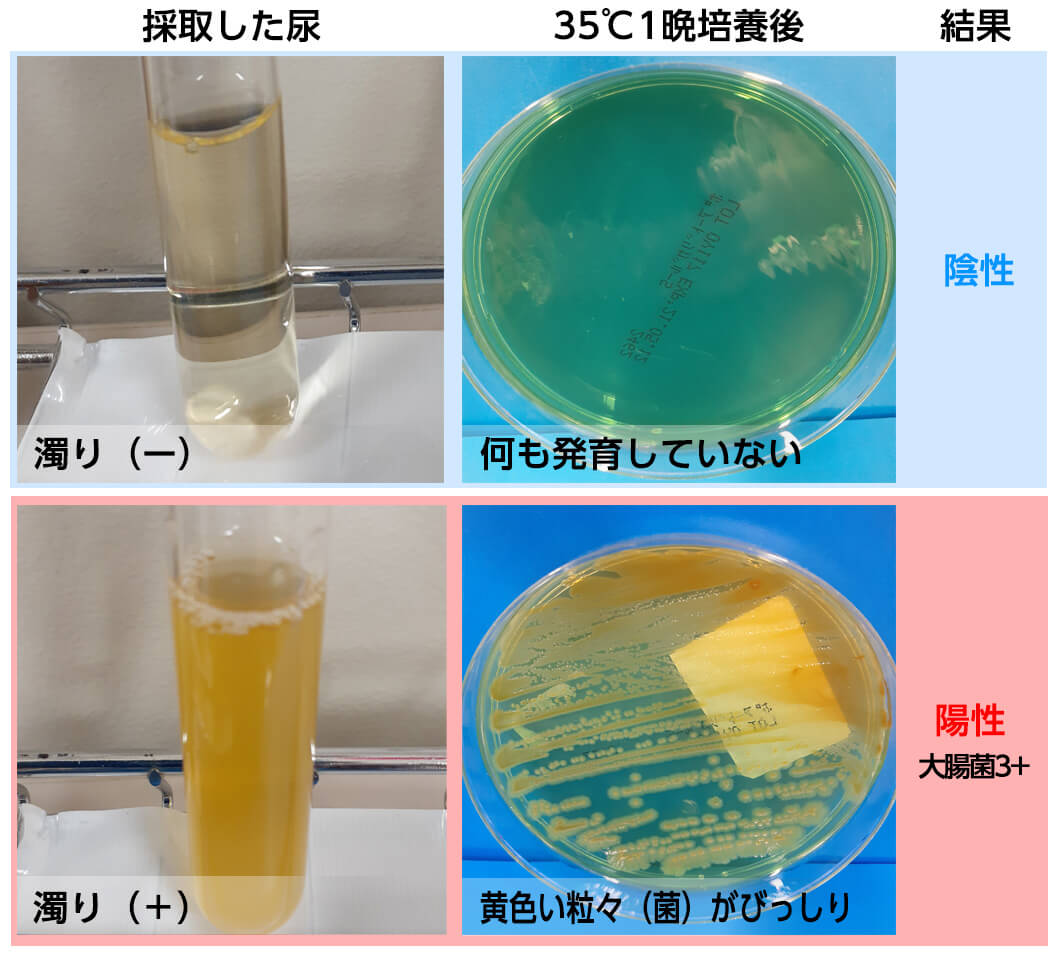

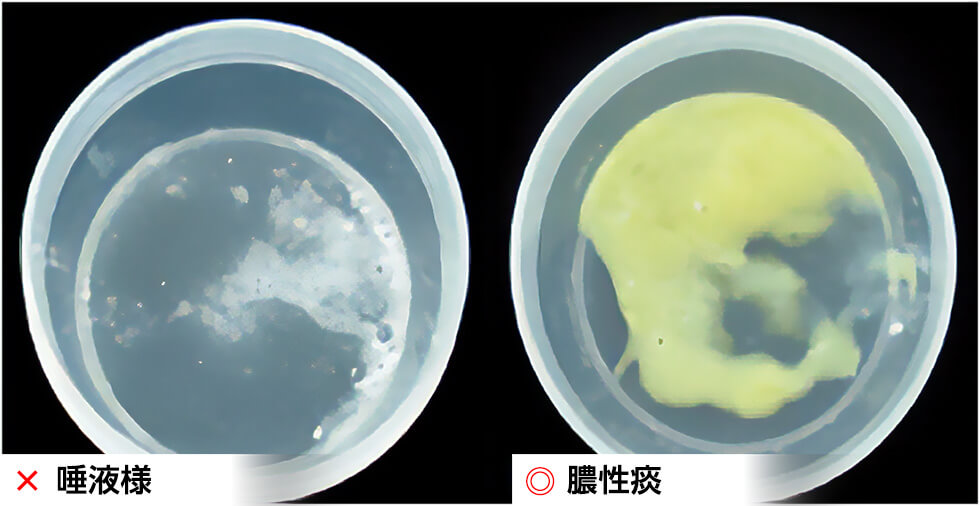

一般細菌検査 感染症の原因と考えられる細菌/真菌を検索します。

熱がある時、化膿している時、血液・尿・喀痰・膿などを用いて検査をします(写真は尿の培養例です)。

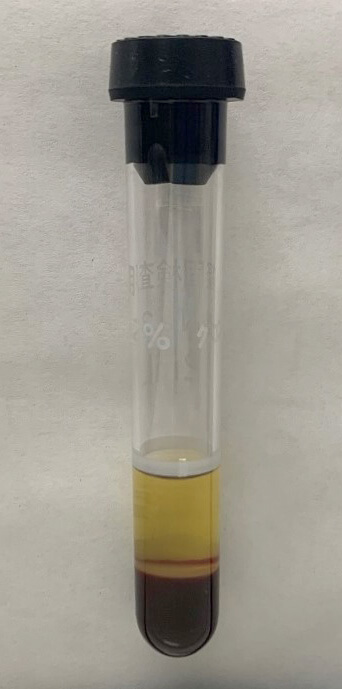

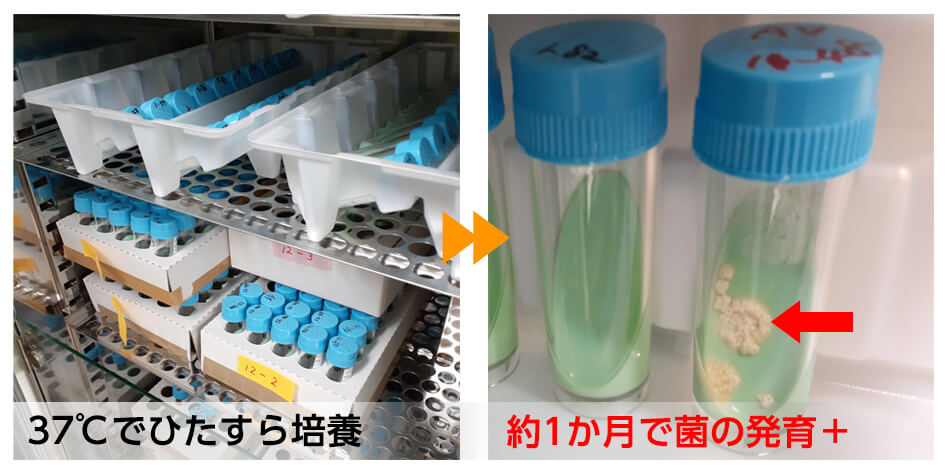

抗酸菌検査 結核菌などの検査を行います。培養に時間がかかります。遺伝子検査は2日以内に結果が出ますが、培養期間が約6週~8週間と結果がでるまで約2か月です。写真は痰です。