膵臓の解剖・生理

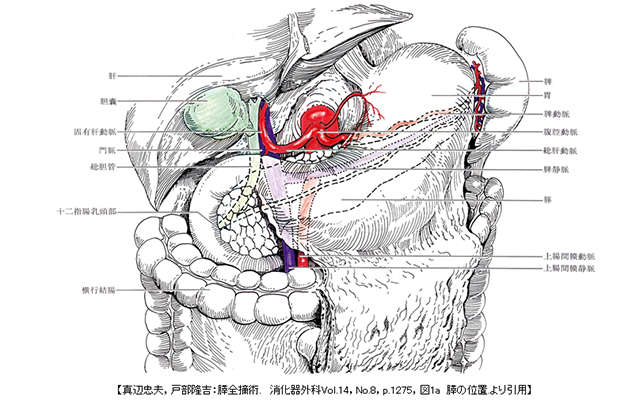

膵臓はみぞおちの奥の背中側で胃の後ろ側にあります。長さ約15cmの薄くて長い臓器です(図1)。膵臓は大きく分けると3つの部位に分けられます。十二指腸に囲われている部分が膵頭部、反対側の脾臓近傍にあるのが膵尾部、その間が膵体部になります。膵頭部の一部は右下方に伸びており、鉤状突起と呼ばれます。膵臓の働きは主に消化と代謝に必要なホルモンを出すことです。タンパク質や脂肪を細かく消化・吸収するためにアミラーゼ、リパーゼ、トリプシノーゲン、キモトリプシノーゲンなどの消化酵素を、膵管を経由して十二指腸に分泌します(外分泌:消化管の管腔内は体の外部)。また、血糖を下げるインスリンなどのホルモンを血中に分泌します(内分泌)。膵臓は外分泌と内分泌の機能を持つ唯一の器官です。膵臓にできる腫瘍はこれら外分泌腫瘍と、内分泌腫瘍の2つがあります。外分泌を担当するのは腺房細胞と導管系の2つです。腺房細胞が消化酵素を産生し、導管(膵管)を通じて分泌されます。

外分泌腫瘍

外分泌系腫瘍には充実性の腫瘍と、液体で満たされたのう胞性腫瘍があります。充実性腫瘍で最も頻度が高いのは膵管の上皮(膵導管細胞)からできる「浸潤性膵管がん」で、80-90%を占めているため、一般的に「膵がん」とはこのことを言います。腺房細胞からできる充実性の「腺房細胞がん」もありますが極めて少ないです。膵がんは全国統計では肺がん、胃がん、大腸がん、肝臓がんについで死因の第5位でしたが、近年増加傾向にあり、毎年3万人以上の方が膵がんで亡くなっています。膵がんの死亡数はこの30年で8倍以上に増加しました。膵がんは60歳以上の方に多く、やや男性に多く発症します。喫煙者は非喫煙者より2~3倍発症しやすいことが報告されており、膵がんの家族歴、糖尿病、慢性膵炎などとの関連も指摘されています。

これら充実性腫瘍とは異なり、液体が溜まった状態になる「腫瘍性膵のう胞」があります。これは膵管の粘膜に粘液を作る腫瘍細胞ができ、この粘液が溜まって袋状に見えるものを言います。腫瘍性膵のう胞で悪性化するものとして、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)と、粘液性のう胞腫瘍(MCN)があります。IPMNは高齢男性に多く、膵頭部に好発します。一方、MCNは中年女性の膵体尾部にできやすいです。MCNは悪性度が高いため、発見された時点で手術適応となることが多いですが、IPMNは良性から悪性まで幅広い段階があるため、手術するかどうか詳しい検査が必要です。ここでは膵がんのほとんどを占める浸潤性膵管がんを中心に解説いたします。

浸潤性膵管がん

症状

膵がんは早期の状態では自覚症状が少ないため、なかなか発見することができません。膵頭部がんでは胆管も閉塞させることがあり、その場合黄疸(体が黄色くなること)により発見されることがありますが、それ以外では進行して初めて腹痛、体重減少などで気づかれることが多いです。そのため、膵がんと診断されたときには、すでに進行した状態で見つかることが多いです。症状は無いものの、糖尿病の方の血糖値コントロールが急に悪くなった場合も注意が必要です。

-

腹痛

初発症状として多く見られるのは、上腹部(みぞおち辺り)の痛みです。原因は2つあります。1つ目は、膵管上皮からできた腫瘍で膵管が詰まり膵液がうっ滞することで膵臓に炎症が生じ、それによって痛みがでます。これは随伴性膵炎と呼ばれます。2つ目はがんが膵臓を飛び出し膵臓の外にある神経に浸潤することで、背中や腰に亘って耐え難い痛みを生じます。これは膵体部や尾部のがんに多く見られます。

-

黄疸

肝臓で胆汁という消化液が作られ、胆管という管を通じて十二指腸に分泌されますが、この胆管は膵臓の頭部を貫いて十二指腸に通じています。膵頭部がんにより胆管が圧迫、閉塞され胆汁が十二指腸へ流れることができなくなると、全身が胆汁により黄色くなります。これを黄疸と言います。尿の色が濃くなったり、目の白目の部分が黄色味をおびることから始まり、全身の皮膚が黄色みがかり、皮膚のかゆみなどが出てきます。膵頭部のがんは小さい段階でも胆管を圧迫し黄疸が出現することがあるため、早期発見につながります。目の白目の部分が黄色くなったり、尿が濃くなったと気付いた時は、専門病院への受診をお勧めします。

-

体重減少

腹痛によって食欲不振になることや、腫瘍が接している臓器(胃・十二指腸)を圧迫して、食事がとれなくなる場合があります。その場合、体重減少という形で症状が現れることがあります。また腫瘍により膵管がつまり膵液の流れが滞ると、食物の消化吸収力が弱くなり栄養を取り込めなくなるため体重が減少することがあります。

-

腹部腫瘤

体重が減少し痩せてくると膵腫瘍がお腹の上から触れることがあります。また胆管がつまり、胆汁うっ滞に伴い肝臓が腫れてきたり、肝臓に腫瘍が転移することによって腫れた肝臓を触ることがあります。

-

糖尿病症状

糖尿病で血糖コントロールされている方が急に血糖値が不安定になったり、糖尿病ではなかった方が初めて糖尿病と診断されたりした場合、膵がんが発見されることがあります。膵臓はインスリンという血糖値を下げる働きをするホルモンを分泌しています。初期にはインスリンを分泌している細胞が侵されることはありませんが、がんが進行すると内分泌機能が落ちてインスリンの分泌量が低下することにより、糖尿病の悪化や糖尿病の出現という形で症状が出ることがあります。

検査

-

血液検査

胆汁のうっ滞により、黄疸になると黄疸に関連したビリルビンという値が上昇します。また、膵液うっ滞により随伴性膵炎が生じると、膵の消化酵素であるアミラーゼ、リパーゼ、エラスターゼ-1といった膵酵素が上昇します。がんがあると血液の中に腫瘍マーカーという物質が上昇することがあります。膵がんではCEA, CA19-9, DUPAN-II, エラスターゼ-1などがあげられます。膵がんが疑われた場合、血液検査で腫瘍マーカーを測定します。腫瘍マーカーは手術後の再発の発見や、抗がん剤治療の効果判定にも使用されます。

-

画像診断

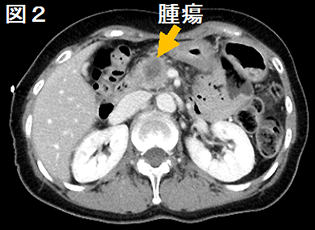

膵臓は体の表面からは見えませんので、症状や血液所見などで膵がんが疑われた場合、腹部超音波、超音波内視鏡、CT、MRI、FDG-PET、内視鏡的膵管造影、血管造影などが行われ、血液所見も含めて総合的にがんかどうかが判定されます。

a) 腹部超音波(エコー)、超音波内視鏡

腹部超音波は侵襲性がなく簡便に行えるため、スクリーニング検査としてよく用いられます。また、スクリーニング検査だけでなく、肝臓への転移の有無や、リンパ節への転移の有無など、がんの進行程度を知るためにも重要です。超音波内視鏡は胃カメラの先端に超音波装置がついているものですが、腫瘍の範囲や、腫瘍が周囲の重要な血管へ浸潤していないかなどの進行度の判定や、腫瘍ががんであるかどうかを、細胞を取り出して調べる検査(生検)を行う際に有用です。

b) CT, MRI検査

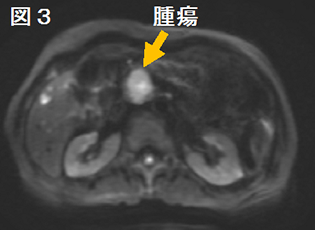

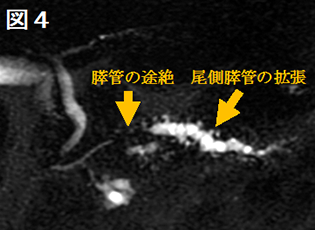

膵がんは浸潤する力が強いため、周囲の膵組織との境目がはっきりしないことが多く、CTやMRI(核磁気共鳴検査: 磁石の力で体の中を検査する方法)では判定しにくいことが多いです。膵管が詰まった場合は、流れの悪くなった膵液で膵管が拡がってきますので、それを目安に腫瘍の位置がわかることがあります。MRIでは液体を強調した画像を作ることが出来るため、膵液や胆汁を強調して膵管や胆管への影響を把握することも可能です。最近ではMRIの拡散強調画像という撮影方法によって、腫瘍の硬さから悪性度を判断する方法も行われております。また、肺や肝臓など他の臓器に膵がんが転移していないかも調べることができます。

CT画像

MRI拡散強調画像

MRCP画像 c) FDG-PET検査

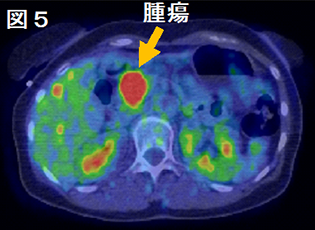

がん細胞が生存や増殖(大きくなること)するためには正常細胞の数倍の糖を必要とします。そのことを利用した検査で、糖に特殊な放射性物質をつけて体に入れ、糖が多く集まっているところ(放射線が集まっているところ)を調べる検査です。1回で全身の検索ができるためスクリーニング検査としても多く用いられています。膵がんにおける描出率も8割以上あります(図5)。手術前にFDG-PETで腫瘍が描出されていた場合、他の臓器(肝、肺、骨など)への転移を含め再発のスクリーニングにもなります。また、FDG-PETは腫瘍の働きをみている検査ですので、抗がん剤や放射線療法を行った後CTでは腫瘍の大きさが変化していなくてもFDG-PETで放射線の取り込みが低下している場合があります。この場合は腫瘍の勢いが低下していると考えられ、CTでは分からない治療の効果判定にも有用です。

FDG-PET検査 d) 内視鏡的逆行性膵管造影

内視鏡を十二指腸に誘導した後膵管の十二指腸への出口から細い管を挿入し、造影剤を直接膵管へ注入し膵管を描出する方法です。膵管の拡張やつまり具合、つまった範囲などの判定に有効です。MRIによる膵管画像が普及する前は通常の検査として行われておりましたが、検査により膵炎を起こすことがあり体への負担が大きいことからMRIによる膵管画像で代用することが多くなってきました。しかし、膵液の中にがん細胞がいるかどうかの確認(細胞診といいます)など直接腫瘍の検索ができる点ではMRIより有用であり、重要な検査の一つです。

e) 血管造影

膵臓を養っている動脈に直接カテーテルという細い管を挿入し、造影剤を投与する検査です。腫瘍の位置や腫瘍への栄養血管の有無、周囲の大きな血管への腫瘍浸潤の有無などを調べるために行われます。CT画像から血管の3次元構築も可能となり、また血管造影自体が体への負担が大きいことから、現在ではあまり行われておりません。

膵がんの進行度

膵がん取扱い規約

| 0期 | がんが膵管の上皮内にとどまっているもの(非浸潤(ひしんじゅん)がん)。 |

|---|---|

| I期 | 大きさが2cm以下で膵臓の内部に限局しており、リンパ節転移を認めない。 |

| II期 | 大きさが2cm以下で膵臓の内部に限局しているが、第1群のリンパ節に転移を認める。または、大きさが2cm以上で膵臓の内部に限局しており、リンパ節転移を認めない。 |

| III期 | がんは膵臓の内部に限局しているが、第2群のリンパ節に転移を認める。または、がんは膵臓の外へ少し出ているが、リンパ節転移は第1群までにとどまっている。 |

| IVa期 | がんは膵臓の内部に限局しているが、第2群のリンパ節に転移を認める。または、がんは膵臓の外へ少し出ているが、リンパ節転移は第1群までにとどまっている |

| IVb期 | 第3群リンパ節や離れた臓器に転移を認める。 |

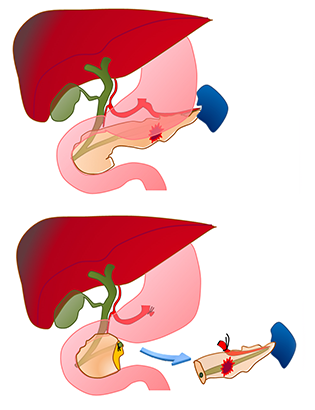

治療

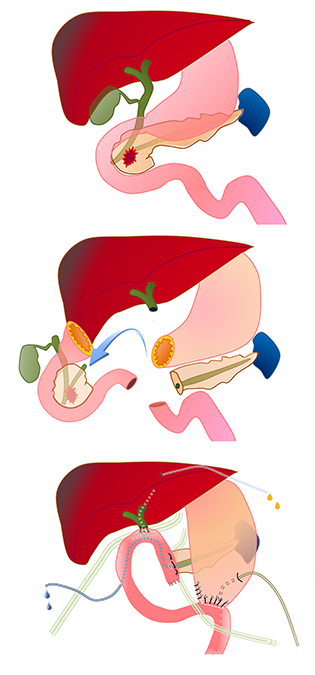

治療は、膵がんの進み具合により異なります。手術治療、化学療法(抗がん剤治療)、放射線療法などがありますが、根治(なおること)を目的とした治療法は、唯一手術のみです。しかし周りの大事な血管に浸潤していたり、肝臓や肺など他の臓器に転移しているなど、手術で取りきれる範囲を越えてがんが広がっている場合は、手術よりも化学療法や放射線療法の方が第一選択になります。現在、有効な抗がん剤が開発され、以前に比べ予後(生きれる期間)が改善されてきました。膵がんは再発しやすいため、手術治療だけでなく手術後に抗がん剤治療をあわせて行うことで予後の改善を行っております。手術方法は大きく2つあります。膵頭部がんに対しては膵頭十二指腸切除術(図6)、膵体部と膵尾部のがんに対しては膵体尾部切除術(図7)が行われます。

膵頭十二指腸切除術では、十二指腸・胆管の一部・胆嚢・胃と小腸の一部も切除します。膵体尾部切除術では、栄養血管やリンパ節郭清(残さず取ってくること)の点から脾臓も切除します。化学療法は点滴によるものと飲み薬によるものがあります。副作用の程度は個人差もありますが多くの方が外来で治療可能であり、お仕事をお持ちでも働きながら行っております。 抗がん剤開発は日進月歩であり、近年新しい薬剤が認可され治療選択の幅が大きく増えました。また、放射線と化学療法を併用した治療も当科において積極的に行っております。

手術の合併症

-

縫合不全、膵液漏、胆汁漏

膵頭十二指腸切除の場合、膵液を小腸内へ誘導するため、切除後の「再建」が必要になります。膵管と小腸、 胆管と小腸をつないだ部分がほころんでしまうと膵液や胆汁がお腹の中に漏れ、重症の腹膜炎を起こす可能性があります。特に膵液と胆汁が混ざった状態でお腹の中にこぼれると、近くの大事な血管が浸食され大出血を起こし、命に関わる可能性があります(仮性動脈瘤の破裂と言います)。この危険性を最小限におさえるため、膵管や胆管にチューブを入れ、このチューブをお腹の外へ出すことによって、膵管と小腸を吻合した部分へ膵液がかかる量を減らしております。また吻合部の付近にチューブを置き、縫合不全が起きても漏れた膵液や胆汁がお腹の外へ出るようにし、重度の合併症へと至らないようにしております。

-

胆管炎、肝膿瘍

胆管と小腸の吻合部を介して腸液や空気が胆管に逆流することにより、胆管内で細菌が繁殖することがあります。この場合、術後早期や退院した後でも何度か発熱することがあり、飲み薬の抗生物質や点滴の抗生物質が必要になることもあります。それでも治りきらない場合は、稀ではありますが細菌が繁殖した胆汁を体の外に出すため、胆管にチューブを刺す胆道ドレナージをする必要があります。 また、胆管炎が悪化して肝臓内で細菌の溜まり(膿)である肝膿瘍を発症することがあります。この場合、膿瘍をドレナージするチューブを留置することもあります。

-

下痢

がんを残ささず取り出すため、膵臓の周囲にある神経をある程度切除せざるを得なくなります。そのため、手術後に下痢になることがあります。通常下痢止めで対処できますが、稀に術後の後遺症として残ることがあります。

-

胃の排泄遅延

膵切除のあと胃の動きの回復が遅れることにより、胃液や食物が胃内にとどまり、常にお腹が張った状態になることがあります。これは、手術自体による神経への影響や膵液が漏れたことによる胃への炎症波及が関与していると思われます。時間とともに改善しますが、それまで絶食になる可能性があります。また、ひどい場合には胃液を吐いてしまうことがあり、たまった胃液を抜くための細いチューブを胃の中に入れることがあります。

-

糖尿病

血糖を下げる働きのあるホルモンのインスリンを産生しているのは膵臓だけです。したがって切除によって膵臓自体の量が減ることに伴いインスリン産生細胞の量も減り、糖尿病が悪化したり糖尿病になったりすることがあります。

手術後に合併症が無く経過した場合、膵頭十二指腸切除では術後4~6週間、膵体尾部切除では2~3週間で退院できます。 合併症が起こった場合、その回復状況に応じて入院期間が延長します。しかし、合併症の項目でも述べたように、手術方法において様々な工夫・進歩がされており年々合併症が減ってきております。それに伴い命に関わることも極めて稀になってきました。その意味でも、合併症に対して豊富な経験を持つ、症例数を経験している施設で手術を受けられることをお勧めします。

腫瘍性膵嚢胞

(膵管内乳頭粘液性腫瘍と粘液性嚢胞性腫瘍)

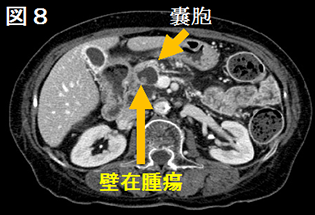

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN:図8)は、膵液の通り道である膵管の上皮から発生し、粘液を多く産生する腫瘍です。高齢男性の膵頭部に好発します。発生する部位が中心部の太い膵管からできるか、枝の膵管から発生するかで分類されており、それらの悪性度が異なります。膵臓の中心を走る太い膵管からできる場合は「主膵管型」と言われ、がんになる可能性が高いため手術適応となります。また、その膵管につながる枝の膵管から発生した場合は「分枝膵管型」と言われ、袋の大きさや袋の中に見える腫瘍の大きさなどでがん化の可能性を考慮した上で、手術をするのか定期的に状態の変化を見ていくのかが決まります。また、両方が同時に存在する「混合型」というのもあります。この場合は、主膵管型が含まれますので、主膵管型に準じた治療を行います。検査や治療法は浸潤性膵管がんと同じですが、がんであっても膵管内にとどまっていることがあり、その場合は浸潤性膵管がんに比べ再発の可能性が極めて低くなり長期の予後が期待できます。一方、粘液性嚢胞性腫瘍(MCN:図9)は中年女性の膵体尾部に好発します。

嚢胞の上皮下に卵巣様間質が存在することから、ほとんどすべてが女性です。良性から悪性までさまざまな段階の腫瘍が存在しますが、IPMNよりも悪性度が高く、嚢胞を越えて膵組織へ広がった場合は肝転移やリンパ節転移を起こすことがあり、浸潤性膵管がんと同様に予後不良となります。したがって、MCNと診断された時点で手術適応となることが多いです。IPMNやMCNに対する化学療法は浸潤性膵管がんに準じて行われておりますが、その効果についてはまだはっきりしておりません。治療選択に関しては「IPMN/MCN国際診療ガイドライン」が日本を中心に世界に先駆けて発表されております。早い段階で適切な治療方法の選択をすることで良好な予後が望める病期ですので、膵臓の嚢胞があると言われた場合は、診断から治療まで一貫して行っている当科への受診をお勧めいたします。

内分泌腫瘍

内分泌腫瘍は、膵液の通り道である膵管の上皮からできる腫瘍(外分泌腫瘍)とは異なり、ホルモンを血中に分泌する内分泌細胞からできる腫瘍のことをいいます。血糖値を下げる働きのあるインスリン、胃酸分泌を促進するガストリンや、グルカゴン、ソマトスタチンなどがあります。膵臓の中に島状に散在するランゲルハンス氏島を形成する細胞から発生するためかつては膵島腫瘍と呼ばれていましたが、外分泌器官に散在する孤立した内分泌組織から発生することも多いため、現在は膵神経内分泌腫瘍(pNET)と呼ばれております。

2005年の統計では、pNETの有病患者数は人口10万人あたり約2.23人で、一年間の新規患者数は10万人あたり1.01人でした。50~60歳代に多く、女性に多い傾向があります。膵頭部・体部・尾部の発症率には差はありませんでした。神経内分泌腫瘍の細胞学的特徴を持っているがホルモンを産生しない、または産生しても体に影響を与える程の量を分泌しない「非機能性神経内分泌腫瘍」が半数を占めています。インスリノーマが約30%であり、他のホルモン産生腫瘍で残り20%を占めております。一般にインスリノーマは約90%が良性であり、他の腫瘍は50%以上で悪性の可能性があるため、診断によって治療方針が異なってきます。

症状

各種ホルモンにより症状が異なります。インスリンを産生する細胞からなるインスリノーマでは低血糖、血糖上昇作用があるグルカゴン産生細胞からなるグルカゴノーマでは、糖尿病症状などがみられます。また、胃酸分泌を刺激するガストリンを産生する細胞からなるガストリノーマは難治性の胃・十二指腸潰瘍を引き起こします。

検査

無秩序にホルモンが産生されるため、血中のインスリン値、グルカゴン値、ガストリン値などの上昇を認めます。基準値(正常範囲)よりも高い場合、それぞれのホルモンの分泌を促す負荷試験(SASI試験)というものを行い、腫瘍が存在するのかどうかや、その存在する場所の確認を行います。神経内分泌腫瘍は血管に富んでいるため、造影剤の貯留が良く、CT検査で周囲の膵組織より造影効果の高い腫瘍として確認できます。これは神経内分泌腫瘍全体の特徴であり、浸潤性膵管がんの造影効果が低いのとは対照的に描出されるため、診断に非常に有用です。

神経内分泌腫瘍は1~2cmの比較的小さい腫瘍も多く、その場合は超音波内視鏡が腫瘍の存在や周囲との関係の確認に有用となります。また、超音波内視鏡下に腫瘍生検を行うことにより、pNETかどうか、その場合ホルモンを産生しているかどうか、どれくらいの悪性度(分裂する能力)があるのかどうかを判別することができます。他の神経内分泌腫瘍とは異なり、ガストリン産生細胞は十二指腸や上部小腸に多く発生するため、内視鏡検査で腫瘍の有無を確認する必要があります。膵神経内分泌腫瘍は1個のみのことがほとんどですが、2個以上多発していたり、時に多発性内分泌腺腫症(MEN)の一部として発生することがあります。

この場合、甲状腺・副甲状腺・副腎や脳下垂体など、他の内分泌臓器における腫瘍の有無や遺伝子検索なども必要になることがあります。現在一般の病院ではまだ検査できませんが、神経内分泌腫瘍が消化管ホルモンのオクトレオチドに感受性があることを利用したオクトレオスキャンが臨床研究として進行しており、腫瘍の存在の有無、他の臓器への転移の有無などのスクリーニングとして有用となる可能性があります。

治療

現在根治可能な化学療法はなく、治療の第一選択は切除です。腫瘍の種類によって悪性度が異なるため手術方法も異なります。一般にインスリノーマはほとんど(90%)が良性であるため、小さい腫瘍に対しては腫瘍のみを取り出す「核出術」が行われます。大きくなると悪性化することがあるため、通常の膵切除を行います。他のホルモン産生腫瘍は小さくても悪性度が高くリンパ節転移や肝転移を起こしやすいため、通常の浸潤性膵管がんに準じて膵切除を行います。浸潤性膵管がんでは肝転移があった場合切除の対象になりませんが、pNETでは肝転移も含め切除した方が予後の改善につながることが知られており、当科でも肝転移の切除を含め積極的な手術治療を行っております。通常pNETは進行が緩徐ですが、中に急激に増殖するものもあるため初期段階での適切な治療方針の決定が重要となります。

当科の特徴

1. 進行膵がんへの積極的手術治療

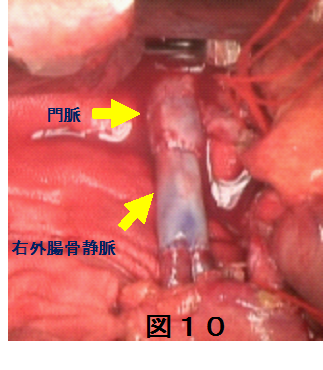

がんが重要な血管へ浸潤していたり肝臓への転移・腹膜播種(腫瘍がお腹の中に散らばっていること)を認めた場合は、膵臓の腫瘍を含め手術治療の適応になりません。小腸で栄養が吸収されると、その栄養分は門脈という血管を経由して肝臓に運ばれます。門脈は膵頭部に接するように存在するため、膵頭部のがんが進行し膵臓からはみ出ると門脈に浸潤することがあります。膵臓、脾臓、胃、小腸全体、大腸の一部に流れた動脈血は、それぞれの臓器を経由したあと、この静脈血として門脈を経由し肝臓へと流れ込みます。したがって、門脈には大量の血液が流れており手術中は損傷により大量出血の原因となります。門脈の重要性と危険性、及び切除しても肝転移などの再発が起きやすいことから、施設によっては門脈に浸潤していた場合切除不能と判断されることがあります。

しかし現在では、抗がん剤の開発も進み予後の延長が期待できることから積極的に切除することが進められております。当科でも門脈浸潤している膵がんに対し門脈合併切除・門脈再建を含め、積極的にがんの切除を行っております。また、浸潤している部分が長く、門脈を大きく切除しなければいけない場合があります。この場合、門脈同士を直接繋げることができないため、体の他の静脈を切離して(当科では腸骨静脈)門脈の代わりにする自家移植などの工夫を行っております(図10)。

2. 膵管チューブの工夫

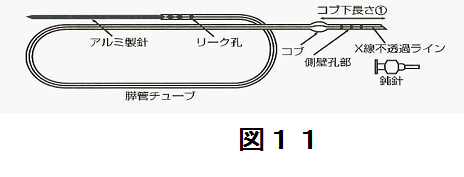

膵管と小腸を吻合した際縫合不全を予防するため、膵管内にチューブを留置し膵液を体の外へ出すようにしています。このチューブは途中にコブがついております(図11)。これはチューブが膵管から抜けないように留め具の役割を果たしていますが、これにより膵液自体の流れが妨げられ、膵液の貯留と吻合部の破たんの一因になると考えられます。そこで当科では、新たにコブのないチューブを作製し現在臨床研究として行っております。このチューブを用いることにより、膵管と小腸の縫合不全が改善してきております。

3. 術中迅速免疫組織診断の活用

IPMNのような膵管内をはっていく腫瘍では顕微鏡でみないと分からないようながん細胞が膵管にそって伸展している場合が多いため、切離した膵臓の断端に腫瘍細胞がないか手術中に病理部門と連携し顕微鏡で断端の確認を行っております。浸潤性膵管がんでも同様に膵切離断端の確認を行っております。当科ではさらに神経内分泌腫瘍に関し、Ki67(MIB-1)という細胞の分裂能を示すマーカーを免疫染色することによる悪性度の判定を行い、リンパ節郭清を含めどこまで手術すべきかを術中に再検討しています。それにより、根治を目的とした最大限可能な治療を目指しています。

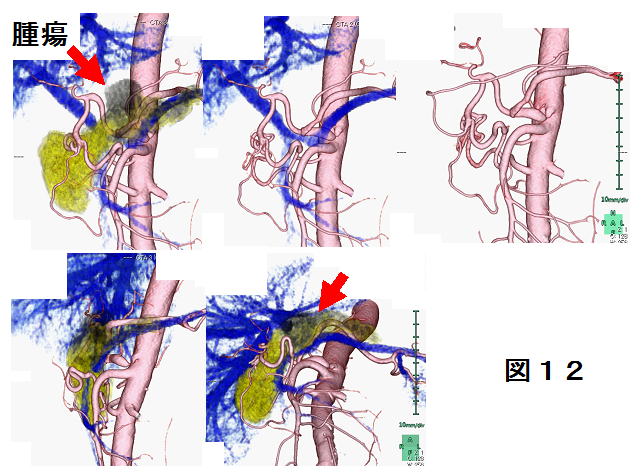

4. 術前の血管再構築による手術のシミュレーション

膵頭十二指腸切除術は多くの重要な血管が関係してくる大きな手術です。特に膵頭部を養っている血管は複雑にからみあっており、その走行を手術前に把握することは安全に手術を行う意味で非常に重要です。当院ではいろいろな角度で画像を再構築可能なCTと再構築のためのプログラムソフトを導入しており、血管をはじめ腫瘍を3次元に再構築し、さらにいろいろな角度で検討することにより、腫瘍と周囲の関係について手術の術者のみならず誰でもが状態を理解できる体制作りに努めております。その結果、それぞれの患者さまの状態にあった手術方法のシミュレーションを可能とし、安全かつ手術時間を無駄に長くしないように心掛けております(図12)。

5.腹腔鏡下膵切除の導入

当院では胃・腸手術において腹腔鏡手術が普及した早期より取り組んでおり、これまで多くの患者さまに腹腔鏡手術を適応させていただきました。合併症が少なく、入院期間の短さや、創が小さいことによる美容上の問題など、多くの面で腹腔鏡手術の有用性が挙げられます。その技術を応用し、現在膵切除を念頭に、まずは良性疾患から始め徐々に悪性手術へと取り組んでいきたいと考えております。

以上、膵腫瘍の診断から治療までの説明をさせていただきました。当科では一見手術不能と思われる患者さまに対し、少しでも可能性を拡げられる様、積極的に手術を行っております。切除不能と判断された場合でも再検討によって手術可能と判断されることもありますので、再検討を希望される方は当科受診もご検討いただければと思います。また、診断や治療方針の決定など内科・外科・放射線科・病理部門と合同で検討しておりますので、浸潤性膵管がんだけでなく、嚢胞性膵腫瘍や神経内分泌腫瘍など診断や治療方針決定の難しい診断名を言われた際は、一貫した治療を行っている当科への受診をご検討いただければと思います。

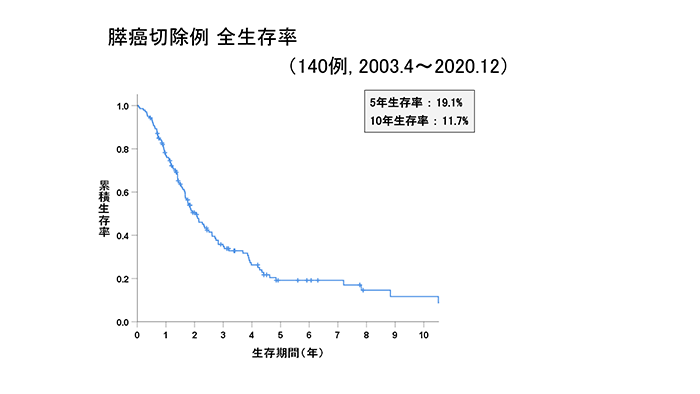

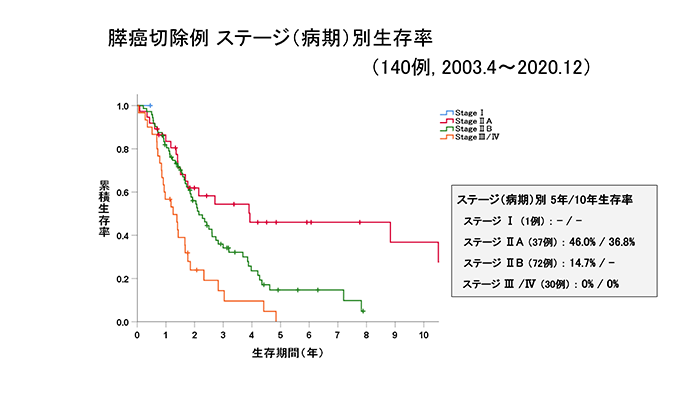

当科での治療成績