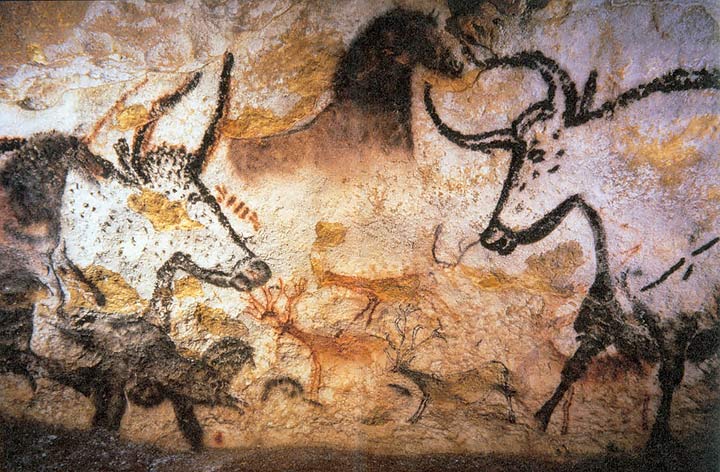

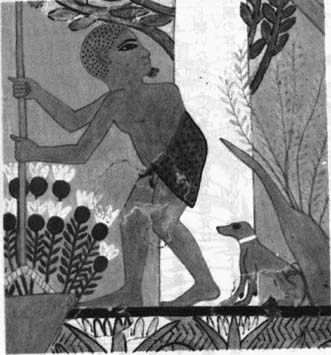

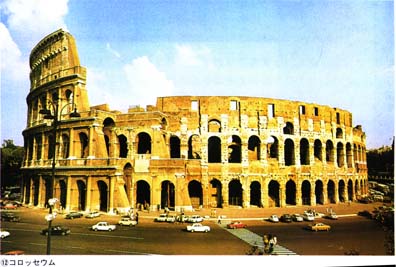

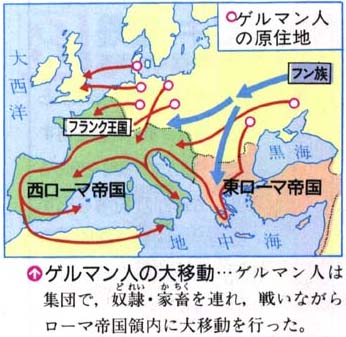

地球が誕生して46億年、その地球上に生命が誕生して40億年、そして4億年前の古生代デボン紀に魚類から進化した両生類が水中から陸上へと進出し、は虫類、鳥類、哺乳類を経て今から100万年前に人類が誕生したとされています。それから人類はこの地球上で動物と共存してきました。初期の人類は力も弱く、2万年前の旧石器時代には地球上の人口はわずかに200〜300万人とされています。しかし、人類は道具や言葉を使うことを覚え、文明が超速度で発展して、現在70億人を超え、この地球上で最も力をもった生き物となっています。