大腸の解剖・生理

大腸は、口から入った食べ物が消化され便として排泄される過程の最後の部分で、小腸からの液状の便が大腸を移送される間に水分が吸収され、固形の便になって排泄されます。長さはおよそ1.6メートルで、結腸と直腸に分かれています。結腸は右下腹部にある盲腸、その次が右上腹部に向かう部分である上行結腸、さらに左上腹部に向かう横行結腸、左下腹部に向かう下行結腸、さらに左下腹部からSの字の形を描くS状結腸に分かれます。直腸は直腸S状部、上部直腸、下部直腸に分かれます。

大腸も粘液を分泌しますが、その中には全く消化酵素は含まれません。大腸の役割は、水分やNa+を吸収し腸内容から水分を吸い上げることで糞便を作ることです。消化管腔に入る水分は一日あたり、唾液、胃液、膵液、胆汁をはじめとする分泌液が7リットル、飲水が2リットルで9リットルに達しますが、その98%が再吸収されます。ここで間違いやすいのは、そのうちの85%は小腸で再吸収され、残りの13%が結腸で再吸収されることで、大腸は栄養素の吸収に関与しないので主たる仕事は水分の吸収になりますが、その主役は大腸ではなくあくまで小腸ということになります。

大腸がん

疫学

私達の食生活は、肉や脂肪をたくさん摂るようになった一方で食物繊維の摂取量は減っています。こうした食生活の欧米化に伴い増加している病気が大腸がんです。

最近の大腸がんの増加は顕著であり、わが国における2013年がん統計では、がん死亡数を臓器別に見ると、大腸がんは男性では肺、胃についで第3位(11.9%)、女性では第1位(14.8%)になっています。

予防

がんの予防には大腸がんの発生を予防する一次予防と、早期発見、早期治療によって大腸がんによる死亡を防止する二次予防があります。一次予防は、偏食をなくし動物性の高脂肪食に頼らず、一日20~25g以上の食物繊維を摂取することや、発がんを抑えると言われているビタミンA,C,Eを摂取し、発がん物質の作用を抑えられるバランスのとれた食物摂取と規則正しい排便を心がけることが大切です。ただそれでも、大腸がんの発生を確実に抑える有効な予防法は現在のところ確立していません。大腸がんは、早期においてはほとんど自覚症状がありません。従って二次予防として検診を行うことで、前がん病変といわれる腺腫や、早期がんの発見・治療に努めることが非常に大切です。

症状

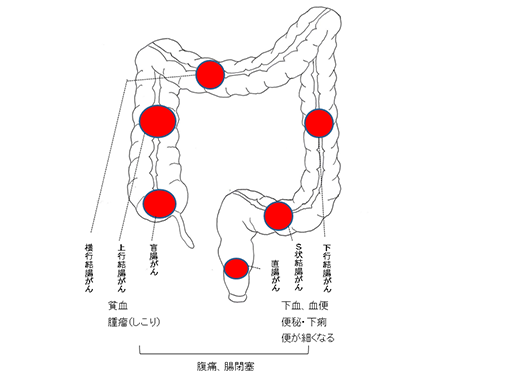

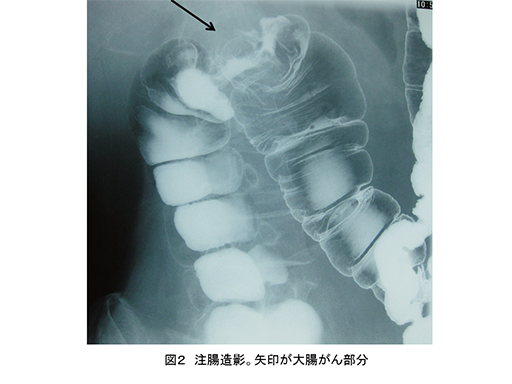

進行がんでは右側結腸(盲腸~横行結腸)と、左側結腸(下行結腸~S状結腸)・直腸とで症状が異なります(図1、図2)。

右側結腸では腸の内容物がまだ液状であるために便の通過障害を来しにくく、一般に病変が進行してから症状が出現してきます。腫瘍からの出血があると、肛門から離れた部位であるほど、大腸内を移動する間に酸化や硫化の影響を受け、便は黒っぽくなります。腫瘍からの持続的な出血に伴う貧血症状で気付くこともありますし、体表から腹部腫瘤(しこり)として触れるくらいに大きくなって、初めて来院するというケースもまれではありません。

一方、左側結腸・直腸では腸の内容物が固形となっており、便柱狭小化(便が細くなる)、便通異常(便秘と下痢を繰り返す)、腹痛・腹部不快感などの症状が現れます。また、病変部が肛門に近いため、がんからの出血が血便・粘血便として認識されやすくなります。痔による出血と思い込んで放置する人もいるので、注意が必要です。

がんが進行し、腫瘍が大きくなって大腸の管が狭くなると、お腹の張りを感じるようになります。そのまま放置しておくと、完全につまってしまい腸閉塞になるか、膀胱、子宮、小腸など周辺の臓器に広がったり、血液やリンパ管を介して、肝臓や、肺などの離れた臓器に転移しやすくなります。そうなる前に、大腸がんの兆候を見逃さず、早いうちに発見し治療することが大切です。

しかし、管が広い部分では、腫瘍ができても張りなどの症状が出にくいことがあります。

検査

では、大腸がんをなるべく早い段階で発見するにはどんなことに気をつければ良いのでしょうか?先ほど説明しましたように、便が異常に細いとか、便秘と下痢を繰り返すような場合は要注意です。また、便に血が混じっている場合も痔からの出血と決めつけずに、一度検査を受ける必要があります。

-

便潜血反応検査

検診では、まず便潜血反応検査が行われます。自覚症状のない段階の、検診で発見された大腸がんの方が、早期がんの割合が高く手術後の状態も良いことが報告されています。ただし便潜血検査で発見できる確率は、進行がんが約90%、早期がんが約50%であり、漏らすことなく発見できるわけではありません。また、検診の結果が陽性であっても、その約65%の人に腫瘍性の病気は見つかっていません。

しかしその一方で、症状の全くない人が毎年便潜血検査による検診を受けることで、大腸がんで死亡するリスクが約60%も低くなることが示されています。ですから毎年、積極的に大腸がん検診を受けることをお勧めします。

-

大腸内視鏡検査

ただ、早期のがんでは無症状のことがほとんどです。ただし、便の潜血反応は陽性になることが多く検診の重要性が認められています。早期発見には検診を受けることが大切です。また便潜血反応陽性で要精査となった際には、必ず大腸内視鏡検査を受けることです。ほとんどの大腸がんは、大腸内視鏡検査で診断可能です。

大腸がんの進行度

大腸がん治療の原則は、がん細胞を残すことなく、きれいに切除することです。ただし大腸がんの手術では、特に肛門に近い直腸がんの場合、肛門を一緒に切除するか残せるかでその後の生活に大きく関わってきますので、やみくもに広く大きく切除すればよいわけではありません。逆に切除範囲が狭すぎると再発の原因になりますので、必要十分な切除範囲を決定する必要があります。大腸がんと診断されたら、まず幾つかの検査によって、がんの進行度が決定されます。大腸がんの治療は、進行状態やがんができる場所によって異なります。

大腸がんの進行度(ステージ分類)

- ステージ0

- 粘膜内にとどまるもの

- ステージ Ⅰ

- 粘膜下層あるいは固有筋層に浸潤するがリンパ節転移のないもの

- ステージ Ⅱ

- 固有筋層を越えて浸潤するがリンパ節転移のないもの

- ステージ Ⅲ

- リンパ節転移のあるもの

- ステージ Ⅳ

- 肝、肺などへの遠隔転移を伴うもの

治療

-

内視鏡的切除

大腸がんは、腸の最も内側の粘膜に発生し、次第に深部(腸の外側)に向かって広がります。粘膜内にとどまっている早期がん(ステージ0)の場合はリンパ節転移がほとんどないので、大腸の部位にもよりますが、内視鏡を使って大腸の内側から切除するのが一般的です。肛門に近い直腸がんに対しては、肛門からがんを直接観察しながら切除することもできます。顕微鏡検査でがんが取り切れていれば、それで根治したことになります。

-

手術

がんが大腸の壁のより深くに広がっている場合は、外科手術が原則です。このようながんでは、周囲に存在するリンパ節に転移する可能性があるため、腸管と共に周囲のリンパ節も切除します(リンパ節郭清と言います)。手術を受けることになった場合にも、おなかに小さい穴を開け、腹腔鏡を入れて切除する「腹腔鏡下大腸切除術」という方法も広く行っています。手術後の痛みが少なく、早期退院が可能というメリットがあります。また進行度に応じ縮小手術(機能温存手術)や根治を目指した拡大手術(周囲臓器合併切除)なども行っています。

結腸がんでは腸を約20cm切除することになりますが、それによる機能障害はあまり起こりません。直腸がんでもがんが肛門から離れている場合は、直腸を切除後、S状結腸と直腸を吻合(つなぎ合わせる)すれば、人工肛門を造らなくても済みます。これを前方切除術といいます。

一方、がんが肛門近くにあって腸管を吻合できない場合は、肛門も一緒に切除する必要があり、左下腹部に人工肛門が造設されます。これを直腸切断術といいます。がんの大きさや骨盤形態にもよりますが、肛門からがんの端までが5㌢より長いか短いかが、肛門を温存できるか否かの目安となります。

人工肛門を造る必要が生じたとしても、現在は装具が格段に進歩し、ほとんどの人は術前と同様の生活を送っています。ストーマ(人工肛門)外来が開設されており、ストーマケアに関する指導や助言を行っていますので、日常生活に大きな心配はないと考えます。

-

化学療法、放射線療法

手術時既に大腸以外の臓器に転移が存在する場合(ステージIV)や、大腸がんが再発した場合には、手術以外にも化学療法や放射線療法などの選択肢があります。病変の広がりや症状、患者の年齢などを考慮し、最適の治療法を選択します。大腸がんの場合、肝臓や肺に転移が生じたとしても、残さず切除できれば約40%の確率で5年間生存するというデータが得られています。術後の定期的な検査が必要です。転移が進み手術で切除することが難しい場合は、消化器内科・腫瘍内科・放射線科との消化器がんキャンサーボードを通じ、化学療法や放射線療法、内科的対症療法などの集学的治療を行っています。近年新規抗がん剤の導入により大腸がん化学療法はめざましい進歩を遂げており、さらに分子標的薬が加わり生存期間の延長が証明されています。

以上のように、早期癌、進行癌、切除不能再発癌、終末期医療まで最新のエビデンスに基づいた高度の医療を提供しています。

当科の特徴

1. 積極的な腹腔鏡手術の施行

2014年は大腸がん手術の54%を腹腔鏡で行っています。がんの大きさが極端に大きくはない、周囲臓器への直接浸潤(広がり)がない、広範囲のリンパ節転移がない場合には進行がんに対しても腹腔鏡下手術を行っています。ただし、複数回の開腹手術の既往がある場合、呼吸器・循環器系の重篤な併存疾患を有する場合などは、本来創が小さく低侵襲であるはずの腹腔鏡下手術が、かえって身体に負担のかかる場合や危険を伴う場合もありますので、開腹手術を選択する場合もあります。

2. 腹腔鏡下括約筋間直腸切除術(ISR)

最近は手術手技の向上もあり、肛門からかなり近い所にあるがんに対しても肛門温存手術が可能になってきています。外肛門括約筋を温存し、内肛門括約筋を切除する括約筋間直腸切除術(ISR)という手術も、他院で肛門温存不可と判断された症例も含め、適応を十分に考慮した上で施行しています。多くの場合は腹腔鏡下手術行っています。

3. 腹腔鏡下大腸全摘術

若年者に多く発症し近年増加傾向の潰瘍性大腸炎に対しては、切開創がより小さく整容性のよい腹腔鏡下手術を行っています。また当科では、術後の残存直腸炎、長期的にみた場合の癌化のリスクを減少させるため、大腸全摘・直腸粘膜抜去・回腸嚢肛門吻合術(IAA)を採用しています。

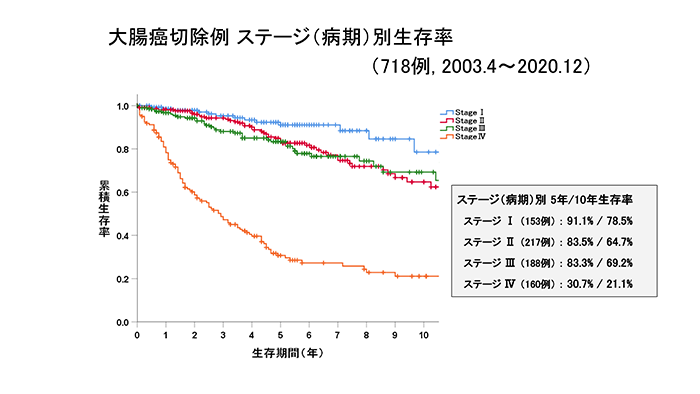

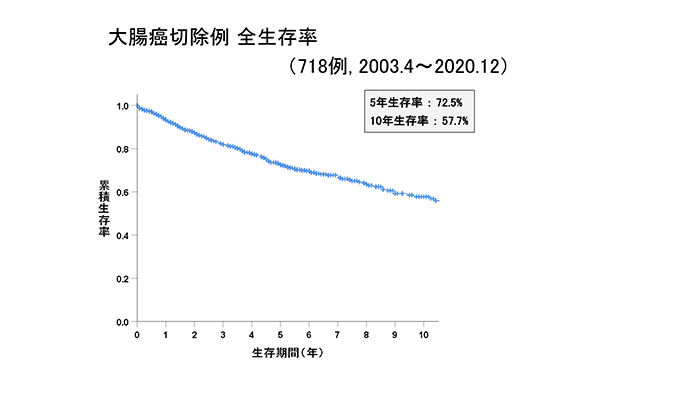

当科での治療成績