トルコ感染症対策

元チームリーダー兼

感染症サーベイランス専門家 森田 盛大 |

|

トルコ感染症対策

元チームリーダー兼

感染症サーベイランス専門家 森田 盛大 |

|

中央奥の緑地帯にRSHCがある。 |

|

|

|

|

|

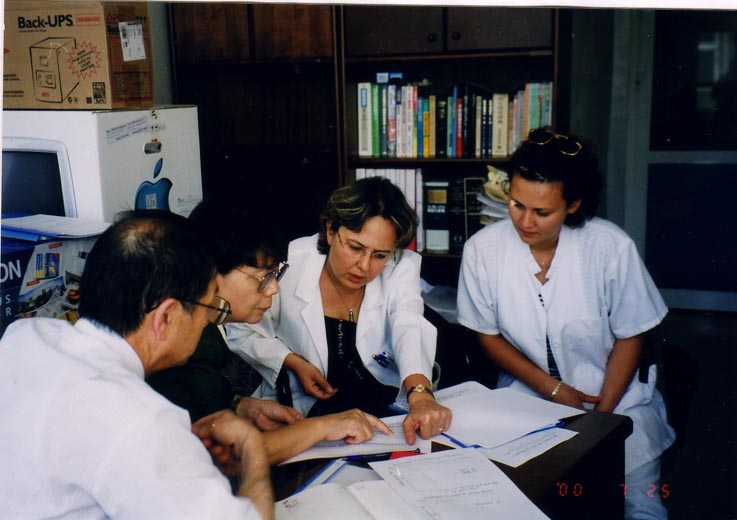

左端は宮村専門家 |

|