この国には住所がありません。ホテルに手紙を出す場合、オレイヤ通りのアルコザマホテルで届きます。郵便物は治安維持のため開封される 時があるようです。治安維持といえば、市内には水色のパトカー(ムタワという宗教警察)が走っています。

イスラムには5つの義務「信仰の告白」「礼拝」「喜捨」「断食」「巡礼」があります。礼拝は一日5回行われます。モスクのミナレットから 荘厳な響きが伝わると、皆お祈りに入ります。ちなみにイスラムとは「平和の宗教」という意味で、人間の平等を主張し人種や言語による差別を嫌い、信者は現在もどんどん 世界に広まっているそうです。

お酒を飲む、豚肉を食べるなどが禁止されています。お酒を飲むと投獄され、金曜日の午後80回のムチ打ちが公開でなされます。

金曜日にはスーク(市場)によく行きました。金スーク(写真左)に行くとまばゆい光がきらめきます。デザインや形に関係なく

グラムいくらの単位で売っておりました。又、赤い砂漠(写真右)で過ごしたり、3000年前の壁画を探検したりしました。

金曜日にはスーク(市場)によく行きました。金スーク(写真左)に行くとまばゆい光がきらめきます。デザインや形に関係なく

グラムいくらの単位で売っておりました。又、赤い砂漠(写真右)で過ごしたり、3000年前の壁画を探検したりしました。

リヤド工業高校の電気科2年生の生徒達(写真左)です。皆ヒゲをはやしています。15歳になるとヒゲを剃らないそうです。

ヒゲがないと一人前に扱ってもらえないらしいです。生徒は全て自分の乗用車で通学でした。

リヤド工業高校の電気科2年生の生徒達(写真左)です。皆ヒゲをはやしています。15歳になるとヒゲを剃らないそうです。

ヒゲがないと一人前に扱ってもらえないらしいです。生徒は全て自分の乗用車で通学でした。学年進級する際、学校側は一割の落第者を見込んで机の数を減らしますので、皆真剣に勉強しています。尚、6歳から男女別々の教育になります。

私も試しに現地の服装(写真右)を着てみました。頭にかぶる頭巾には紅白まだら模様のシュマーグ、白いのがゴトラ、アラファト議長がかぶっている白黒 まだら模様の3種類があるそうです。頭上の二重の黒い輪はアガール、ガウンのようなのをトーブ、ずぼんはスルワールといいます。女性の服装は黒一色です。スカーフをヒェジャーブ、 顔を隠す頭巾はゴトワ、ガウンはアバーヤといい、全身を隠せば隠すほど尊いそうです。

女性の行動はかなり制約があります。スポーツ、一人の外出、車の運転など全て禁止です。女性を守るためと思いますが、これではすごく気の毒な 感じがしました。

国によって対応の仕方が違います。次のような例を紹介されました。「お皿を割ってしまった場合」、日本人は「誠にすみません」と謝ります。 フランス人は「イタリアの皿ならもっと丈夫だ」と言い訳します。アラブ人は「この皿は割れる運命にあった」と言うそうです。自分の過失を素直に認めるのは、世界の中で異民族 の侵略を受けたことのない、日本とエスキモー人、ニューギニアのモニ族だけと、新聞記者の本多勝一氏は著書に書いています。

あいさつは必ず「アッサラーム・アレイクム」「ワ・アレイクム・アッサラーム」から始まります。「あなたに平和を」「あなたにこそ平和を」という意味です。 その他に「ブクラ・インシャ・アッラー(明日の事は神でもわからない)」「シュクラン(ありがとう)」などをよく耳にしました。

リヤドでは仕事を含め楽しい毎日でした。夜は見事な星々に包まれ、特に秋田では緯度の関係で観測不可能な、シリウスに次いで明るいカノープスを見る

ことができ、天国か極楽にいるような感じでした。又、帰国途中にJICAはご苦労さんの意味でパリ旅行をさせてくれ、本当に素晴らしい体験ができました。

リヤドでは仕事を含め楽しい毎日でした。夜は見事な星々に包まれ、特に秋田では緯度の関係で観測不可能な、シリウスに次いで明るいカノープスを見る

ことができ、天国か極楽にいるような感じでした。又、帰国途中にJICAはご苦労さんの意味でパリ旅行をさせてくれ、本当に素晴らしい体験ができました。文部省の岩本宗治氏、チーフアドバイザー大島正弘氏、通訳の石垣滋樹氏、物理の岡野敬徳氏に大変お世話になり感謝申し上げます。

4.その後

写真上は、リヤド電子技術学院は総大理石造りです。右がモスク、塔のようなのが王様専用のテレベータです。手前の芝生は専任の職人が世話します。

学校には教室、実習室、体育館、図書館の他に、モスク、講堂、放送局、食堂、現地の校長と外国人校長室の応接屋とキッチン、会議室、教員家族の宿舎、 サッカー場、発電施設などが設置されております。

平成5年9月、ついに「リヤド電子技術学院」が開校しました。実に19年もかかった国家プロジェクトが実現したのです。完成を祝う習慣がないサウディ国でしたが、

両国の更なる緊密な関係を願い、平成6年11月、日本を代表して皇太子ご夫妻が招待されました。その後、あまりにも素晴らしい施設・設備と授業内容のため、短期大学に昇格したと

聞いております。

平成5年9月、ついに「リヤド電子技術学院」が開校しました。実に19年もかかった国家プロジェクトが実現したのです。完成を祝う習慣がないサウディ国でしたが、

両国の更なる緊密な関係を願い、平成6年11月、日本を代表して皇太子ご夫妻が招待されました。その後、あまりにも素晴らしい施設・設備と授業内容のため、短期大学に昇格したと

聞いております。JICA帰国専門家秋田連絡会会報ー12周年記念特別号ー(2004年)から

国旗(写真左)の緑色は、植物が育つ草原をイメージしており、その中心にはアラビア語で「アッラーのほかに神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である」

と右側から左側に書かれています。その下の剣は悪に屈しない正義を表わしています。国旗にこれだけたくさんの文字が書かれているのは珍しいです。旗全体でイスラム、正義、繁栄を表わし

ています。

国旗(写真左)の緑色は、植物が育つ草原をイメージしており、その中心にはアラビア語で「アッラーのほかに神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である」

と右側から左側に書かれています。その下の剣は悪に屈しない正義を表わしています。国旗にこれだけたくさんの文字が書かれているのは珍しいです。旗全体でイスラム、正義、繁栄を表わし

ています。 又、サウド家のシンボル(写真右)は、ナツメヤシの木と正義を表わす剣をデザインしたもの。ナツメヤシの木はサウディアラビアの繁栄のシンボルです。

ナツメヤシの実はデーツといい砂漠の民(ベドウィン)にとっては、保存がきき栄養があり大切な食べ物です。私も時々食べましたがとっても甘く干し柿のようでした。

又、サウド家のシンボル(写真右)は、ナツメヤシの木と正義を表わす剣をデザインしたもの。ナツメヤシの木はサウディアラビアの繁栄のシンボルです。

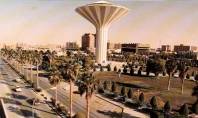

ナツメヤシの実はデーツといい砂漠の民(ベドウィン)にとっては、保存がきき栄養があり大切な食べ物です。私も時々食べましたがとっても甘く干し柿のようでした。 首都のリヤド市は洗練された大都会でした。人口は1970年代が70万人、1984年は180万人、1992年は230万人で、人口の伸び率がすごいです。

首都のリヤド市は洗練された大都会でした。人口は1970年代が70万人、1984年は180万人、1992年は230万人で、人口の伸び率がすごいです。 写真右は内務省(日本でいえば総務省)で、日本では考えられない建て方です。

写真右は内務省(日本でいえば総務省)で、日本では考えられない建て方です。 期間中私は写真のアルコザマホテル

期間中私は写真のアルコザマホテル