実験動物用床敷素材の走査電子顕微鏡像

○ 石郷岡清基・鈴本美帆子・松田幸久・佐々木仁倫※

(秋田大・動物実験施設,機器センター※)

(第33回日本実験動物技術者協会総会、平成11年6月26日より)

近年,各種の実験動物の床敷材は開発されているが,その選択に当たっては自然然環境の保護あるいは動物福祉の観点からも考慮する必要がある。また,粉塵やアンモニアなどによる居住環境の悪化は実験成績の再現性にも影響する。そこで今回3種類の床散材を用いてラットを飼育し,ケージ内のアンモニア濃度を測定した。さら各床敷素材の内部構造について電子顕微鏡により観察し,比較検討したので紹介する。

材料及び方法

供試床敷材はウッドチップ(道央理化K.K),サークルチップ((有)原商店)それにコーンコブ(K.Kアニメック)の3種類である。アンモニア濃度は,ハッシプ・ドジチュープ(井内盛栄堂)を用い,1ケージ3匹(Slc:SD4週齢♂)を1群としてウッド群,サークル群,コーン群とそれらの混合群で飼育し経時的に測定した。ケージ内床敷材料は,ウツド,サークル群は各々100g,コーン群は200gである。なお,測定値はl時間あたりの濃度である。また,使用した電顕はSEMT-200(日本電子社製)である。

成績

1)アンモニア濃度

単体群では,床敷交換後4日目より顕著な上昇が見られ,特にウッド群とサークル群は5日目に20ppm以上を示した。一方,コーン群は5日目から上昇を示すものの,7日目でもわずか8.5ppmであった。そこで,コーンコブにウッドチップあるいはサークルチッフをl:l〜l:3の割合で混合し,同様に飼育したところ,混含1:lでは4日目で各々11〜12ppm,5日目で16ppm,6日目では20ppm以上を示した。また,l:2〜3では,5日目から上昇を示し,各々10〜14ppm,6日目で13〜18ppm,7日目で20ppmを示したものの,単体群のウツドやサークルと比較した場合,コーンコブを混合することによりある程度アンモニア濃度を低下させることができた。

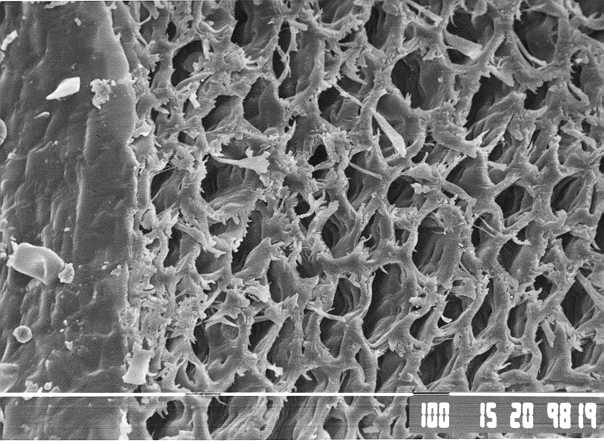

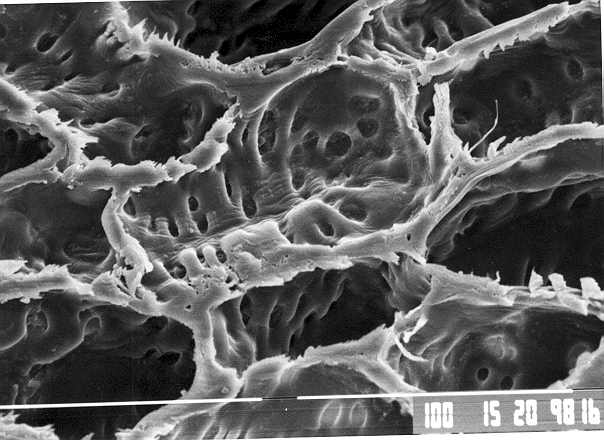

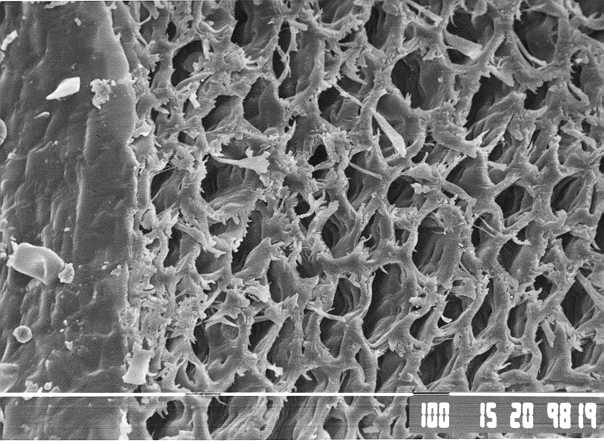

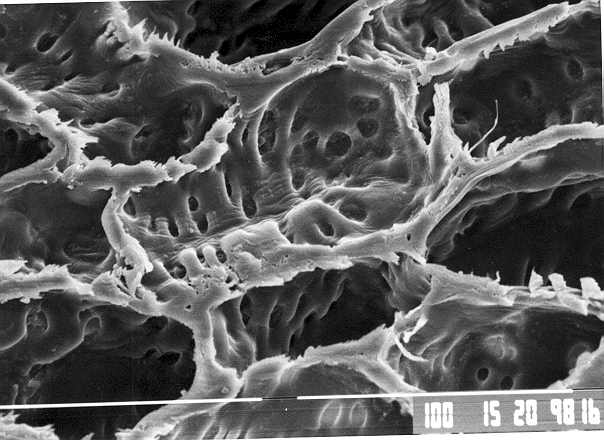

2) 床敷素材の内部構造

電顕による所見ではウッドチップ,コーンコブとも多孔質であったが,コーンコブはさらに孔を形成する隔壁面にも多数の小孔が見られた。それに対しサークルチップには孔は全くなく,密と粗の部分がサンドイッチの状態であった。

考察及びまとめ

- ラツトを飼育するに当たりコーンコブとウッドチップあるいはサークルチップとの混合床散が居住環境および経済性からみて優れていると思われる。

- ケージ交換回数の滅少に伴い,オートクレーブ滅菌によるケージ(ポリカーボネート)の劣化を多少防ぐことができると思われる。

- コーンコブが,水分やアンモニアの吸収,吸着性に優れているのは内部の多孔質構造によるものと思われる。

アンモニア濃度の推移

コーンコブの電顕写真